2024年4月からスタートした「医師の働き方改革」とは?

- #在宅医療全般

2024年4月から「医師の働き方改革」がスタートしました。

医師の働き方改革とは、時間外労働の上限規制をはじめとするさまざまな施策によって、医師が健康で安心して働ける環境の整備を目指すものです。この記事では医師の働き方改革の概要について、押さえておきたいポイントを中心にあらためてまとめました。

医師の時間外労働の現状とは?

週当たりの労働時間が60時間を超える医師は約2割

過労死などが大きな社会問題になる中、罰則付き時間外労働の上限規制などを盛り込んだ労働基準法の改正が行われ、2019年から多くの業種で時間外労働に上限が設けられました。しかし、医師と運送業、建設業などは業務の特殊性を考慮して5年間の猶予期間が設けられていました。そして猶予期間を経て、いよいよ今年4月から、医師の働き方改革がスタートしたのです。

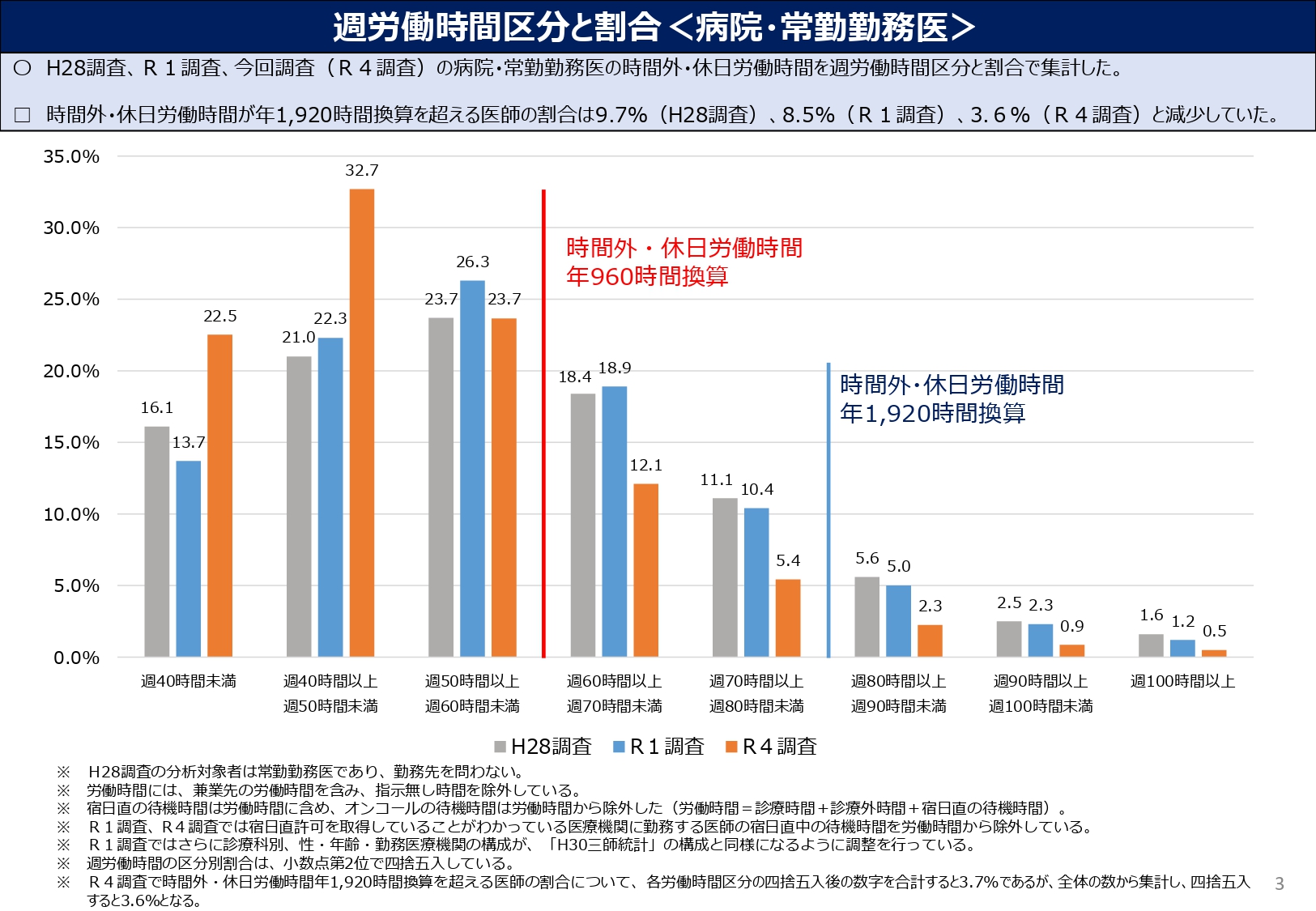

医師の働き方改革が必要な背景には、医師の長時間労働があります。厚生労働省の調査では医師の長時間労働は改善傾向にはあるものの、時間外・休日労働時間が年1920時間換算(週当たりの労働時間が80時間以上)を超える病院の常勤医の割合は3.6%でした。また、時間外・休日労働時間が年間960時間換算(週当たりの労働時間が60時間以上)を超える医師は、全体の約2割を占めていました。

※厚生労働省「医師の働き方改革の推進に関する検討会」資料より引用

※厚生労働省「医師の働き方改革の推進に関する検討会」資料より引用

働く医師が長時間労働によって疲弊すると、医療事故やヒヤリ・ハット、バーンアウトのリスクが高くなったり、パフォーマンスが低下したりすることが考えられます。また、睡眠不足は作業能力を低下させたり反応の誤りを増加させたりすることが分かっています(※1)。そのため、医師の働き方改革を進めて働く医師自身の健康を確保することは、医療の質を高めて患者に安心・安全な医療を提供するためにも急務となっていました。

(※1)厚生労働省「医師の働き方改革~患者さんと医師の未来のために~」

時間外労働の上限はどう変わる?

A水準からC水準まで、時間外労働の上限規制で区分を設定

医師の働き方改革によってスタートした新たなルールには、次のようなものがあります。

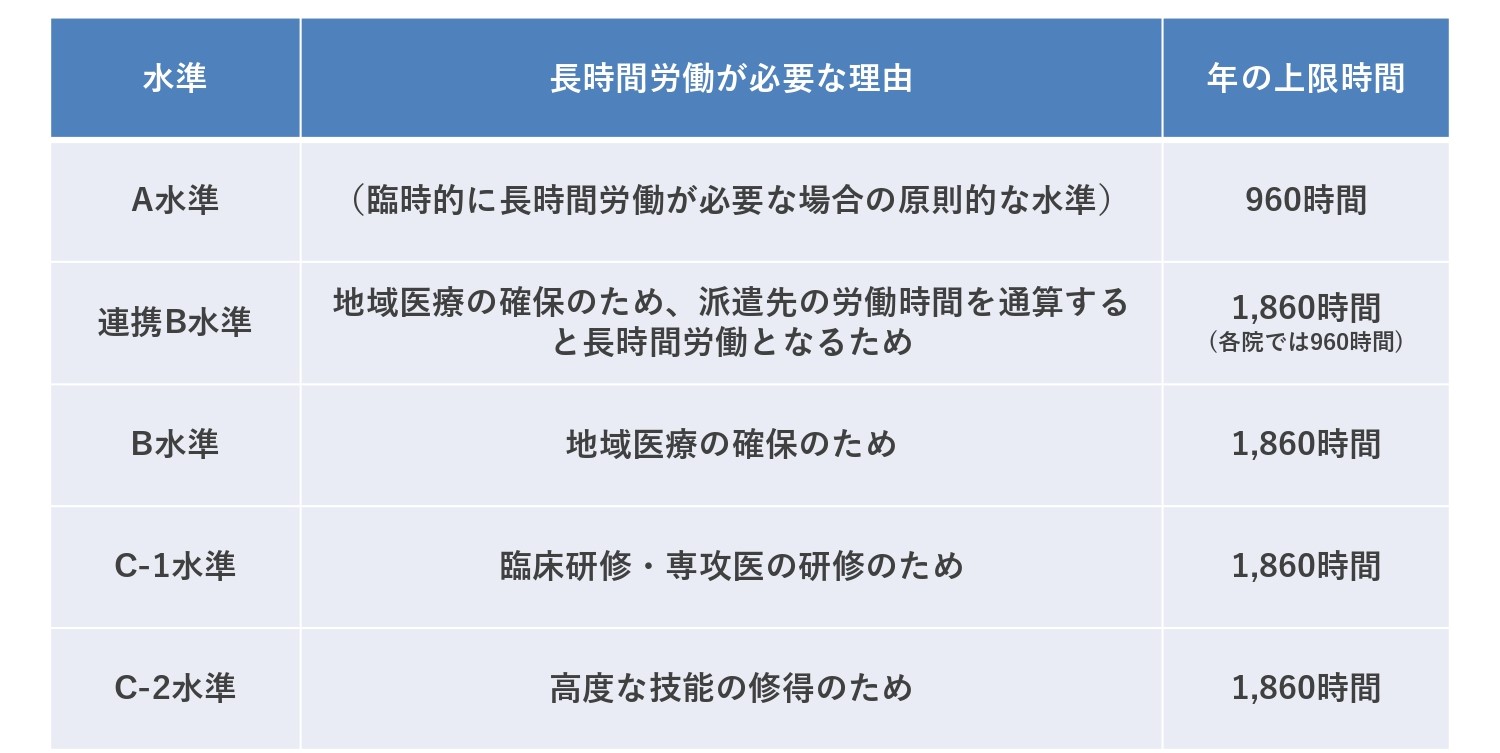

区分ごとの時間外労働上限規制

すべての勤務医に原則的に適用されるA水準、地域医療の確保のため、本務以外の副業・兼業として派遣される際に適用される連携B水準、救急医療や高度ながん治療など地域医療の確保のため、自院内で長時間労働が必要な場合に適用されるB水準、臨床研修医/専攻医の研修のために長時間労働が必要な場合に適用されるC-1水準、専攻医を卒業した医師の技能研修のために長時間労働が必要な場合に適用されるC-2水準――など、区分ごとに異なる時間外労働の上限規制が設けられました。

厚生労働省「医師の働き方改革~患者さんと医師の未来のために~」より引用

厚生労働省「医師の働き方改革~患者さんと医師の未来のために~」より引用

宿直や研鑽は労働時間に含まれる?

なお、時間外労働の上限を考える上では、何が労働時間に含まれるかも理解しておくことが重要です。

宿直について

宿直については、原則として労働時間になります。しかし、医療機関が労働基準監督署による宿日直許可を受けている場合は、その宿日直に携わる時間は規制の対象となる労働時間には含まれません。宿日直許可を得ているかどうかによって取り扱いが変わるため、勤務する医療機関でどのような取り扱いになっているのかを確認することが必要です。

研鑽について

研鑽については、上司などの明示・黙示の指示によって行われるものは、労働時間に該当します。病院にいる時間のすべてが労働時間になるわけではなく「使用者の指揮命令下に置かれているかによって」判断されます。

なお、研鑽に当たるものの具体例としては、次のようなものが示されています。

診療ガイドラインや新しい治療法などの勉強、学会・院内勉強会などへの参加や準備、専門医の取得・更新に関する講習会受講など、宿直シフト外で時間外に待機し、手術・処置などの見学を行うこと。

※上司の指示の下で行われる場合は、労働時間となります。

勤務医の健康を守るための新ルール

労働時間に関するルールに加えて、長時間勤務の中でも勤務医の健康を守るためのルールも設けられました。具体的には、時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師に対して面接指導の実施が盛り込まれました。また、十分な休息時間(睡眠時間)を確保するため、 医師の勤務間のインターバルのルールが設定されます。

なお、休息中でも緊急で業務が発生した場合は対応することが可能ですが、シフトを作成する時点で適切な休息が確保されていないものは認められないとされています。

各専門職種によるタスク・シフト/シェアが重要に

これまでは、すべての業務が医師に集中することによって医師の負担が過重になる傾向がありました。そこで、医師の働き方改革を契機にさらなるタスク・シフト/シェアが進むことが期待されています。

タスク・シフト/シェアとは、すべての医療専門職が専門性を生かしてパフォーマンスを発揮することです。タスク・シフト/シェアの具体的な取り組み事例としては、以下のようなものがあります。

特定行為研修を受けた看護師によるタスク・シフト/シェア

特定行為研修を受けた看護師は、手順書により、医師の判断を待たずに特定行為を実施することができます。特定行為とは、診療の補助のうち、行為・判断の難易度が相対的に高い、38の行為を指しています。

例えば直接動脈穿刺法による採血(動脈血液ガス分析)、中心静脈カテーテルの抜去、経口用気管チューブの位置の調整、硬膜外カテーテルによる鎮痛薬の投与及び投与量の調整などが特定行為に含まれます。

薬剤師によるタスク・シフト/シェア

投薬に関する患者への説明や患者の服薬状況、副作用などに関する情報収集と医師への情報提供など

臨床検査技師タスク・シフト/シェア

病棟や外来での採血業務、注射などの認められた医療行為の分担など

医師事務作業補助者などによるタスク・シフト/シェア

診断書などの書類の下書きや症例データの登録、患者の搬送など

まとめ

医師の働き方改革によって医師の健康を守ることができれば、それは医療の質や医療安全の向上にもつながり、働く医師にとっても患者にとっても双方にメリットがあります。限りある医療資源を未来につなぐためにも、働き方改革への取り組みは待ったなしと言えます。