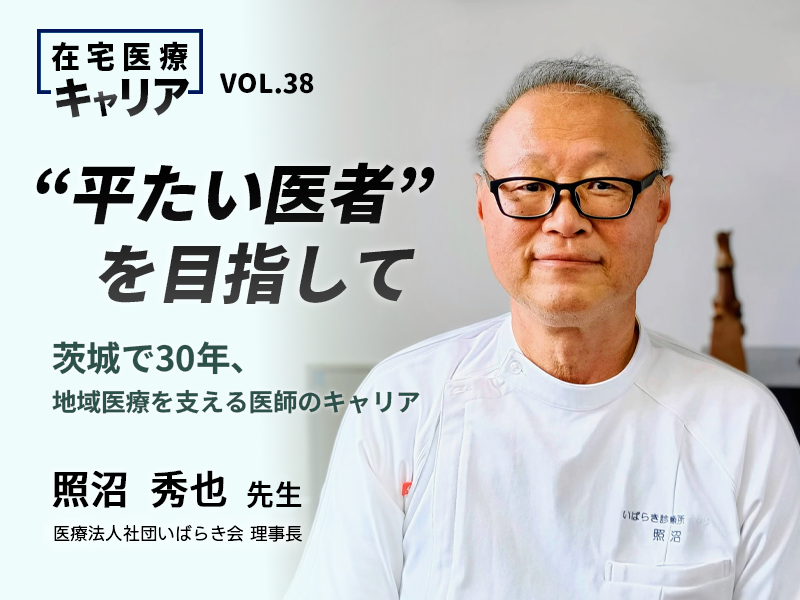

福岡県飯塚市にある医療法人博愛会 頴田病院の在宅医療センター長を務める中安一夫先生。

中安先生は初期研修医終了後、離島で地域医療を経験され、訪問診療や緩和ケアに興味をもち、現在在宅医療を最前線で取り組まれています。

医療の隙間に応えながら成長をし続ける中安先生に、在宅医療への思いをお伺いしました。

医療法人博愛会 頴田病院 総合診療科

在宅医療センター長 中安 一夫先生

2008年自治医科大学医学部医学科卒業。山口県立総合医療センターで初期研修及びプライマリ・ケア後期研修を受け、2010年から2012年まで小規模離島のひとり医師として勤務。その後各へき地医療機関に勤務したのち、義務年限後の2017年より飯塚病院総合診療科に勤務。2018年から2020年まで頴田病院一般地域包括ケア病棟センター長、2021年から現在まで在宅医療センター長として約400名の在宅患者と向き合い、コミュニティホスピタルとしての価値を伝えながら、日々臨床とマネジメント業務に取り組んでいる。主な資格は総合診療専門医、緩和医療専門医、在宅医療専門医、家庭医療専門医であり、若手医師のキャリア形成にも取り組んでいる。

在宅医療を学べる飯塚・頴田家庭医療プログラム

ーまずは、飯塚・頴田家庭医療プログラムについて教えてください

頴田病院には飯塚・頴田家庭医療プログラムという総合診療医のプログラムがあり、現在では毎年、5~6名の専攻医が来て学んでいます。

福岡県飯塚市には、当院の他に、飯塚病院という病床数が1,000を超える地域医療支援病院があります。その飯塚病院と協力して、当プログラムを開設し、若手医師の教育に取り組んでいます。

飯塚・頴田家庭医療プログラムにおける基本ローテーション

頴田病院のメンバーは、全員が総合診療医であり、同じフォーマットで教育ができることが一つの強みだと思っています。

『外来から在宅まで含めノンストップでやる』という新しい価値を見出し、アメリカのピッツバーグの先生方から得た学びも活かしながら、日本版の家庭医療を確立してきました。

若手の先生が「頴田病院に来たら家庭医療を幅広く学べるんだ」、と感じてもらえる味のあるプログラムになってきているのではないでしょうか。

100床未満の病院で、在宅約400名見ながら、医師研修プログラムを持つ病院は、なかなか他にはないと思います。

『総合診療+α』という選択肢を

—総合診療医を目指す研修医にとって、非常に貴重な経験が積めるプログラムになっているんですね。実際にプログラムに入った研修医の方が抱えている悩みや課題はなにかありますか?

総合診療プログラムに入ったんだけど、悩んでしまう研修医の中には、医師として何か手に職を得たい、っていう思いを持つ人もいます。

わかりやすく言うと、大腸・胃の内視鏡や心臓カテーテル検査ができたら、医者としての価値があると感じてしまうんです。

でも正直、私からすると総合診療に飛び込んで、何を不安に思ってるの?って(笑)

今後、人口動態が変わっていく中で、現在ほど多くの専門家は不要になっていくでしょう。

総合診療を軸として持っているのであれば、サブスペシャリティだけでなく、スペシャル・インタレスト*として、自分が興味を持って、強みになれそうなところに挑戦するのもいいと思います。

上部のカメラだけできる総合診療医とかもたくさんいるし、私の場合は総合診療を軸に、緩和ケアをスペシャル・インタレストとしています。

総合診療をやっていく中で、親和性のある部分もやるっていうのも面白いんじゃない、っていうのを伝えたいです。

*スペシャル・インタレスト:特定の関心領域の診療機能を強化する枠組みであり、総合診療を軸に、ウィメンズヘルスであったり、内視鏡であったり、場合によっては緩和ケアなど、特定の領域への強みも持つこと

在宅医療の現場を一つずつ丁寧に経験してもらう

—医師の教育に携わる立場で、どのようなことを意識して取り組まれているのでしょうか。

頴田病院で在宅を回る専攻医は医者4年目なんですけど、基本的には最初の1週間はシャドウイングといって、在宅の中の様子を見てもらいます。

重症者を中心に診療をしているので、例えば在宅で行う腹腔穿刺・CVポート穿刺とか、オピオイドの持続皮下注射の導入・使い方とかです。

他には、看取りが一人で出来るかどうか、死亡診断書の書き方、気管カニューレの交換、胃ろうの交換、そういうものを最初は同行して見て学んでいきます。

3ヶ月の中でどのくらい学んだかっていうのをチェックシートで記録してもらい、2週間に1回くらい、自分が学んだことや課題に感じていることを発言してもらいます。

発言を受けて、穿刺の手技とか在宅でやる治療とかがあったら一緒に見に行ったりしてもらっています。

どうしても在宅医療は一人でやることが多いので、一つずつ個別に対応していくことが大切です。

病棟ではやったことあるけど、在宅、家族の中でやるというのはシチュエーションが全く違うので、そういったところを1個ずつ丁寧に学んでいく、というのを意識しています。

他科の専門家が総合診療を学んでいくために

—今後、さらに在宅医療が広がっていく中で、医師育成の課題や発展に必要なものについて教えてください

私たち頴田病院では、若い時から総合診療というフォーマットがあるので、それをまた伝承するという形で自然におこなわれています。

ただ、これからは他科の専門の先生が、総合診療を学びに来る機会も増えてくるのではないかと考えています。

そうしたときに、環境が違う中、自分の専門家としての味を出しつつ在宅というルールを取り入れて、出来上がったフォーマットを柔軟に分解しながらうまくやる、っていうところが課題になってくるかと思っています。

普段他科の先生がやられている診療と在宅医療というのは、おそらく全く違うものになるので。

ー診療に慣れていらっしゃる先生でも、在宅という場に変わることで、難しさを感じるケースは多いものなんでしょうか。

そうですね。病院で育ってきた医師にとっては、たとえば、患者に熱がでましたって言ったら、検査をして細菌感染症が疑われた場合は、腎機能に応じて抗菌薬を1日1~3回投与するなど、回数や時間をしっかり調整するのが一般的です。

ただし、在宅では、訪問看護の介入できる時間の限りもあるので、必ずしも同じような治療ができるわけではありません。

抗菌薬を投与する際も、安全面から末梢点滴確保が難しければ皮下点滴で行いますし、回数についても、1日1回多くて2回が現実的です。医学的に3回以上必要となれば、訪問する人や時間の調整などをしていかなければなりません。

このように、在宅では訪問看護師さんやケアマネさんなど、様々な立場の人たちと相談・連携していくことが重要なポイントになるので、他科の先生方にとっては、初めは戸惑うことも多いかもしれません。

訪問診療医の数を増やしつつ、医療の質を確保する

ー現状、在宅医療の教育プログラムが整っている病院というのはまだまだ少ないかと思いますが、今後ニーズはより高まりそうですね。

そうですね。

でも、やり手を増やすだけでは、在宅医療の質が問題になってしまいます。

ちゃんと在宅医療の質を可視化できるように、クオリティ・インディケーター*といったものを出していって、病院として生き残っていくための在宅医療の質を追い続けていく必要があります。

それぞれの病院や、クリニックの状況、それぞれの形式に合った形で柔軟に変化していく必要があるかなと思います。

*クオリティ・インディケーター: 医療の質を評価するために使用される標準化された指標で、患者の健康状態や医療サービスの提供状況を数値化したもの。

ー在宅医療に関わる医師を増やすためには何が必要となってくるでしょうか?

在宅医療をやってみようと思う医師が抱いている「在宅に参入する不安」にどう向き合うかが大切だと思っています。

在宅医療をやってみたいけど、何かが不安なはずなんですよ。

それを最初に聞いてあげて、私みたいな立場の人間が、在宅医療でできることをしっかりと伝えていかなければいけないと感じています。

持続可能な在宅医療を目指して ―アナログとデジタルの調和が導く未来

ー今後これから在宅医療に従事する方々へ伝えたいメッセージがあれば、お聞かせください。

厳しいこと言うけど、在宅医療って本当に楽しいけれども大変で、甘い世界でもないと思うんですね。

在宅医療の安全性っていうのも忘れちゃいけないと思うし、ブラックボックスになりがちな中で私たちがしっかりやらなきゃいけないこと、ニーズにこたえることを、チームで話し合っていきながらやっていく必要があると思います。

あと、結構体力勝負なんです。若い力が必要なんだけど、若い力がある人って子育て世代なんです。

僕には子供が5人いて、妻も訪問看護の仕事をしています。

そう考えた時に若手の動ける人たちが生き生きと働けるための持続可能性のある在宅医療のあり方を考える必要があります。

オンライン診療など選択の幅を広げつつ、みんなでキャリアとか人生のステージに応じてできる部分っていうのを模索しながら変化していくのが大事かなと思っています。

ただ、最近は医療においてもDXとかITとかが広がっていますが、昔ながらの共有ノートもいいなと改めて思っています。

それぞれの職種が自分の字で書いて、患者さんが亡くなられた時、最後の物語が一冊のノートにつづられている。

これは、ITの文章だけじゃ出せない良さかなと、そういうのを忘れない現代社会でありたいなと思っていますね。