家庭医とは、地域の健康のために働く総合診療医、その使命は「地域を“まるごと”診る」こと。

特定の疾患や臓器をより深く診療する他の専門医とは、まったく異なる知識や能力が家庭医には求められます。

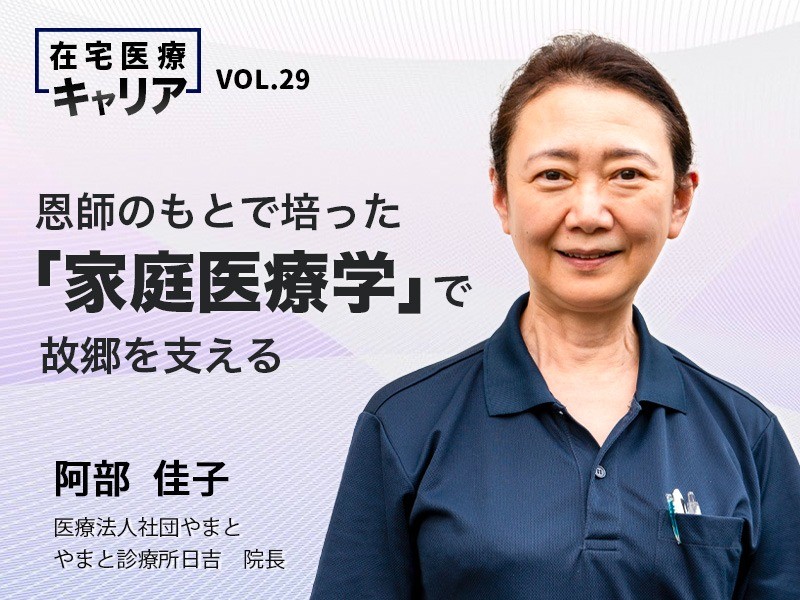

今回は、医療法人社団やまとのやまと診療所日吉、院長である阿部佳子先生にお話を伺いました。阿部先生は薬剤師を経て医師となり、ある先生のもとで「家庭医」について多くの経験をしてきたそうです。

阿部先生のこれまでのキャリアやそこから得た学び、今後の展望について教えていただきました。

やまと診療所日吉 院長

阿部 佳子先生

1987年星薬科大学薬学部卒業。1997年山形大学医学部卒業。同年東京北部医療生活協同組合(現東京ほくと医療生活協同組合)入職。王子生協病院にて研修開始。2006年2月生協浮間診療所所長。2006年4月から日本医療福祉生協連家庭医療学開発センター(CFMD)指導医。日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医、ひまわり企画プライマリ・ケア臨床薬剤師レジデンシーアドバイザー、日本医療福祉生協連診療所看護指導者研修プログラムアドバイザーなどを経て、2016年6月より医療法人社団やまと 日吉慶友クリニック在宅診療部長。2020年4月より同院院長となる。在宅・外来医療を行いながら、生まれ育った地域の課題にも取り組んでいる。

患者さんを直接診たい。薬剤師から医師へ

-阿部先生が医師になるまで、そして現在に至るまでのキャリアについて教えてください。

医師になる前は薬剤師として働いていました。高校卒業後、品川区にある薬科大学に入学するも、不真面目な学生でライブハウスに入り浸っていました。卒業後はやりたいことも熱中できることもなく、ただ少し勉強が得意という理由だけでなんとなく薬剤師になり、近所の調剤薬局に就職しました。

薬剤師の仕事は、処方箋を通じて患者さんの病状を把握するという「間接的」な介入に日々葛藤していましたが、もっと患者さんを「直接診たい」という気持ちが高まり医師への転身を意識し始めました。その頃、学生時代に経験したある医師とのやり取りを思い出していました。高熱を出して受診したところ、とても感じの悪い医師に診察されました。こんな医師には診られたくないと感じたのを覚えています。その経験がより医師になる意欲をかき立ててくれたように思います。

先進的な恩師との出会い

28歳のころ、山形大学医学部に入学しました。病院実習や就職を意識し出す頃に私の師匠となる藤沼康樹先生との出会いがありました。

医学部3年生になったときに、東京からリクルートのため大学に来訪していた方と食事をする機会がありました。そのときに「東京におもしろい先生がいるから、絶対に会った方がいい」と藤沼先生を紹介していただきました。

「家庭医の教祖」

藤沼康樹先生は「家庭医療原理主義」と言われ、まわりの先生方からは「家庭医療の教祖」とも呼ばれていました。もともと、血液内科が専門で、研修医の頃から空いた時間があれば図書室で医学書などを読み漁っていたそうです。そこで「Family Medicine(家庭医療)」という言葉を知り、「これだ!」と直感された後に、さまざまな世代を総合的に診る医師を教育するため教科書などの執筆を通して日本で実践できる医師を増やそうと活動されたと聞いています。今でもエネルギッシュにご活躍されており、尊敬しています。

出会った当時の藤沼先生は、東京ほくと医療生活協同組合の生協浮間診療所の所長としてまだ日が浅い時期でした。私にとって、当時診療所をはじめるという選択はどこか新しい選択肢として感じました。医師のキャリアというと、大学卒業後はどこかの医局に所属し、専門医を取得してずっと病院で働く道や、もしくは専門性を武器にクリニック開業する道を漠然とイメージしていたからです。しかし、藤沼先生は「専門性といっても深度はその人によるため、強みになるかはその人次第。“そこそこの深度だけど広い知識“も強み」と話され、学生の私には目から鱗で……その言葉をきっかけに先生の考え方に興味を持ったことを覚えています。

大学卒業後、東京ほくと医療生活協同組合の王子生協病院に研修医として入職しました。しかし、1年目の途中で、2か月ほど休職をしてしまいました。今思えば、適応障害だったのだと思います。当時結婚生活とともに研修がはじまり、心身ともにキャパオーバーになってしまいました。復帰するにあたり「病棟恐怖症」になっていて……半年ほど、生協浮間診療所に移り、藤沼先生のもとでのんびり研修をしました。終わるころには気持ちに余裕もでき、その後は病棟での研修も普通にできるようになっていました。

3年目には、外来と病棟の診療をしながら、週2回訪問診療と、常勤と同様に働いていました。土曜にも訪問診療が入っていたので、朝早くから病棟で指示を出してから訪問診療に向かい、時間外の午後に病棟の仕事をしたり、夜間外来が終わってから家族に病状説明したりと本当に毎日ハードでしたが、忙しさの中でも楽しさを感じるようになっていました。

家庭医というのは、“診療の場を問わない”。外来や病棟、訪問診療どこでも総合的に診ることを実践してきたので、自然と家庭医として「ひとり立ち」していきました。

ポートフォリオの導入、海外からの視察…刺激的な毎日

ー藤沼先生のもとで学んできた中で、とくに印象深いことは何でしょうか?

藤沼先生はいつでも新しいことに目を向けており、私はいつも身近で聞いたり、そのサポートをしていました。

現在、医学生や研修医の教育法として馴染みのある「ポートフォリオ」も藤沼先生が当時日本に持ち込み、日本に合う形で改良をして導入しました。イギリスの医学教育におけるポートフォリオとは、学習内容や振り返りなど学びの過程をファイリングしたものです。家庭医のレジデントプログラムにおける修了式に、ポートフォリオの一部を抜粋してポスター形式で展覧会のようにして、学習や成長の成果を見てもらう「ショーケースポートフォリオ」発表会をおこない、その初回は多くの著名な医学教育関係者が来場していました。藤沼先生のまわりには、エネルギッシュで希望に燃えた若い医師が常に集まっていました。

また、アフガニスタンのカブール大学の教授が在宅診療の視察に来たこともありました。藤沼先生や私たちの訪問診療の様子を見るため、普通の団地やグループホームの訪問診療にも同行していました。なかには海外の先生が突然来訪したことで不穏になった患者さんもいた、なんて後日談も。その後、アフガニスタンでは医学研修に地域研修が導入されたと聞きました。それぐらい影響力が強い先生のもとで働いていたので、本当に毎日が刺激的でおもしろかったですね。

このままでいいの?恩師からの卒業

それから、藤沼先生と先生のもとに集う若い医師とともに10年以上変わらず働いていました。あるとき、一人の研修医が自分の実家周辺の地域医療について調べていたので、ふと私自身の実家周辺についても調べてみました。すると、訪問診療があまり普及していないことがわかりました。

当時は診療所の所長も任されており、スタッフを教育したり、地域連携に関する仕事に取り組ませていただいたり、とても楽しかったのですが「あれ?私、ここで骨を埋めるのだろうか?」という迷いが出てきました。新しいことに挑戦し続ける藤沼先生の元には研修医が次々とやってきて、私がいなくてもこの組織はやっていける。私が実家の地域に帰れば、これまでの経験を活かし家庭医として訪問診療や地域の健康を支えられる。そんな想いに駆られたら止まらず、3年がかりで準備をして実家のある地域に移り住みました。

知人の先生の紹介で、やまと診療所日吉の前身である日吉慶友クリニックが2016年に在宅医療部門を立ち上げる際に入職。2020年には院長が退職されて、在宅医療部門だけを残す形で、現在のやまと診療所日吉となりました。診療圏の在宅医療の需要は高く、家庭医療学を実践しながら、スタッフと丁寧な診療を心がけています。

同じ病気でも一人として同じ診療はない

-最後に「家庭医」の魅力を教えてください。

家庭医療学は「患者さんを総合的に診る」あるいは「その人をその人のままで診る」ということが魅力であり面白いところです。

たとえば、同じ高血圧で受診された患者さんでも、薬がもらえればいいという人もいれば、マイナーイベントがある人や不安な気持ちを聞いてほしい人もいますよね。

シンプルな疾患1つだけという患者さんは滅多におらず、高齢化の進んだ社会ではさまざまな疾患を併存していることが多いです。

患者背景や経済状況、治療に対する意向やこれまでの生き方など一人として同じ診療はありません。同じ疾患であっても人によってまったく違う方針が要求されることもあります。そういうところが大変ですが、一番面白いと感じていますね。

なので、家庭医療学の勉強は“果てしない”。「その人をまるごと診たい」「地域のことも知りたい」と学びが進めば進むほど。本当に大変だけれども、家庭医は自分の経験や人生まるごと役に立てる、とても魅力的な仕事だと思っています。