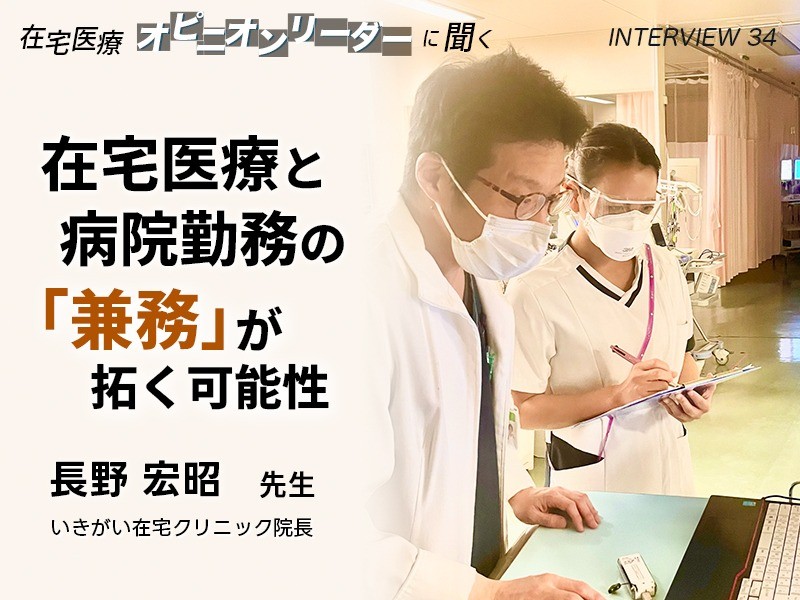

病院で培った専門性を活かし、同時に患者さま一人ひとりの暮らしに深く寄り添う地域医療の現場にも関わり続ける。

このような「兼務」という柔軟な働き方は、これからの医師のキャリアにどのような可能性を示してくれるのでしょうか。

本インタビューでは、いきがい在宅クリニック院長の長野宏昭先生に、現在の働き方の実情、病院勤務と在宅医療の兼務がもたらす具体的なメリット、そして医師としてのキャリアデザインについてお話を伺いました。

いきがい在宅クリニック 院長 長野 宏昭先生

1980年奈良県生まれ。岡山大学医学部卒業。中学生の時に大好きだった祖母を亡くし、いのちと向き合う現場での仕事を志す。

2012年に沖縄へ移住し沖縄県立中部病院へ就職。在宅医療、ホスピスマインドを学ぶ仲間達と出会い、2023年いきがい在宅クリニックを設立。

エンドオブライフ・ケア協会認定ファシリテーター・いのちの授業認定講師として子どもから大人まで幅広い層にマインドを紹介している。

マインドを軸に地域をデザインする試みとして、シェアハウス型ホスピス「いきがいの家」、苦しみを抱えた人の居場所「よりどころ」を建設。

琉球大学医学部非常勤講師として学生教育に力を入れ、答えのない心の問題について対話する学生サークル「ヨリドコロ」の外部顧問。

趣味でヴァイオリン・ヴィオラ演奏を嗜んでおり、病院や地域でのコンサートも毎年開催している。

資格:総合内科専門医、呼吸器内科専門医・指導医、がん治療認定医

日本在宅医療連合学会評議員 他

呼吸器内科と在宅医療を“兼務”するという働き方

── 現在の働き方について教えてください。在宅医療と病院勤務、それぞれどのような形で関わっていらっしゃいますか?

私は週に1回、午後のみですが、以前勤務していた沖縄県立中部病院の呼吸器内科で外来診療を行っています。

それ以外の週4日は、「いきがい在宅クリニック」の院長として訪問診療を中心に活動しています。

呼吸器の分野がもともと専門で、沖縄で新しい抗酸菌の研究なども行ってきました。

現在もそのスキルを維持したいという思いがあり、病院勤務を続けています。

また、沖縄に来たきっかけも中部病院とのご縁でしたので、そのつながりは大切にしています。

たとえば、外来で診ていた患者さんが通院できなくなったとき、そのまま私が主治医として在宅医療を引き継ぐケースもあります。

肺がんの治療中に通院が困難になった場合でも、治療から在宅への移行をスムーズに行うことができ、患者さんにとっても精神的・身体的な負担が少ない体制を整えています。

── 沖縄県立中部病院には「地域ケア科」という在宅医療に関わる部門があると伺いました。現在はどのような役割分担で機能しているのでしょうか?

中部病院の地域ケア科では、現在は主に急性期の在宅医療に特化した役割を担っています。

たとえば、誤嚥性肺炎や尿路感染で短期間の抗菌薬点滴による治療が必要なケースなど、一時的な医療処置が必要な患者さんへの対応が中心です。

一方で、がんの終末期で痛みのコントロールが主体の患者さん、神経難病など慢性疾患で長期の療養が必要なケースでは、地域の在宅クリニックの先生方が担います。

最近では在宅医の先生方も増えてきており、病院との役割が重なることもなく、スムーズな連携が実現できています。こうした役割分担により、患者さんにとってもより安心で柔軟な医療の提供が可能になっていると思います。

専門性と人とのつながりを保つ──兼務のメリット

── 病院と在宅クリニックを兼務するという働き方には、どのようなメリットがあるとお考えですか?

私にとって病院勤務の最大のメリットは、呼吸器内科医としての専門性を維持できることです。

病院にはレントゲンや各種検査機器もそろっており、実際に患者さんを外来で診る中で、スキルや感覚を保つことができます。

もうひとつのメリットは、人とのつながりを持ち続けられることです。

中部病院にはこれまで一緒に働いてきた先生方や、研修医、学生さんも多く、関係性を保つことができます。今は週に一回の勤務なので、なかなか深く話す時間がとれないこともありますが、顔なじみでいられるというのは、連携する上でもとても大切です。

── 週一回の病院勤務と、在宅医療との両立は大変ではありませんか?

うちのクリニックは訪問診療に特化していて、外来診療を行っていません。

その分、時間的なゆとりがあり、週に一度の病院勤務も無理なく続けられています。

もちろん、在宅の看取りと外来が重なるタイミングもあります。

実際に外来中に患者さんが亡くなられたと連絡を受けたこともありましたが、看取りは基本的に一分一秒を争うものではありません。

外来が終わってから駆けつけるなど、対応の工夫で大きな混乱は起きていません。

在宅だけに専念したい方には兼務は必要ないと思いますが、専門性や人脈を維持し続けたいという方にとっては、こうした働き方も一つの選択肢になると感じています。

病院と在宅、それぞれの役割を尊重した連携の重要性

── 病院医療と在宅医療、それぞれの課題についてどのようにお考えですか?

病院は、命の危険がある感染症などの治療を迅速に行い、患者さんの状態を安定化させる役割が非常に大きいです。

一方で、病院は「病気を治す場所」であって「生活の場所」ではありません。

プライバシーが守られにくく、ご飯も自動的に提供される環境では、患者さんが自分の役割や生活のリズムを失ってしまいがちです。

長く入院すると筋肉が衰えたり、自己尊厳を損なうこともあり、「生きている意味があるのか」と感じてしまう患者さんもいらっしゃいます。

だからこそ、病院から地域の生活へスムーズに戻れる体制や関係性が重要だと感じます。

ただ、在宅で病院と同じ治療を完全に再現するのは難しいですし、むしろ避けるべきだと考えています。

なぜなら、訪問看護師などの限られた医療資源に過度な負担がかかるほか、患者さんがせっかく家に戻ってきたのに、また治療中心の生活になってしまうからです。

── 病院医療と在宅医療の連携を円滑に進めるために、医師が心がけるべきことは何でしょうか?

病院と在宅の役割を明確に分けることが必要だと考えています。

在宅では、痛みや苦しみの緩和を第一に、患者さんの希望や過ごしたい環境を尊重し、自分の尊厳や大切にしていることを守ることが大事だと思います。病気になっても「家でできる役割を持ち、自分自身を取り戻す場所」が在宅医療の場であるべきです。

病院が医療を主体とする場所なら、在宅や地域は患者さんの生活や人生の物語が主役で、医療はその中にお邪魔している関係性です。

そのためには医師は患者さんやご家族に対して一方的なアドバイスや説明をするのではなく、意見を否定せず認め合う「対話」を重ねることが重要です。違う意見があっても、本人や家族、多職種が穏やかに笑顔でいられる方法を一緒に探る。その姿勢こそが、在宅で求められるスキルだと思っています。

地域に寄り添い「よりよく生きる」を支える医師の働き方

── 病院医療と在宅医療を兼務する働き方は、今後の医師のキャリアパスや地域医療にどのような可能性を示しているとお考えですか?

これからの社会は、病院にすべて任せていればうまくいく時代ではなくなっています。

今後より高齢化が進む中、病院での治療だけでは患者さんが幸せになれないこともあるでしょう。

たとえば、肺炎の治療が終われば解決という単純な話ではなく、患者さんが家でどう過ごすか、穏やかに過ごすためにどんなサポートが必要かを考える時代です。

病院だけで働いていると、「自分は本当に役に立っているのか」と感じる瞬間もありますが、地域での診療は患者さんと一緒に「本当に必要なこと」を探し、生活の場に寄り添う仕事です。

そこで出会うのが「ウェルビーイング」、すなわち単なる幸福ではなく「よりよく生きる」という価値観です。

例えば、がんで苦しみながらも家族と穏やかに過ごす方もいらっしゃいます。

在宅を通じて、病気や問題がすべて解決しなくても、幸せな人生を送ることは可能であることに気付かされます。

──最後にこれから医師を目指す方や、キャリアに悩む医師に向けて、メッセージをお願いします。

医師の人生は長く、さまざまなステージがあります。

急性期医療に全力を注ぎたい時期、研究に集中したい時期、家族や子育てを優先して仕事をゆるやかにしたい時期など、人それぞれです。

在宅医療は自分のペースで患者数や勤務時間を調整しやすいため、働き方を変えたい時期に適していると考えています。

決して楽な仕事ではありませんが、比較的時間の融通が利き、しっかり稼ぎたい人にも、自分のペースを大事にしたい人にも向いています。

また私のように、病院で専門性を維持しながら地域に貢献したい人にも適しています。

ぜひ人生のどこかで在宅医療に関わってほしいと思います。

また、若いうちに一度でも在宅医療を経験することが非常に大切だと感じています。

学生や研修医の時期に、たとえ一日でも良いので在宅を体験してみてください。

実際に見て感じることでしか得られないものが多いことが分かるでしょう。

私のゴールは「患者さんもご家族も、関わるスタッフも穏やかで笑顔でいられること」です。

患者さんやご家族、働く人たちと共にウェルビーイングを追求できたら嬉しいです。