近年、日本では生活習慣の欧米化や高齢化により、心不全患者が増えています。今後もさらなる増加が予想されており、心不全患者の「受け皿」が課題となっています。

このような背景から、2024年度診療報酬改訂では、重症心不全患者への在宅での静注強心薬や麻薬の使用に関する項目が新設されました。心不全患者の在宅医療へのニーズはますます増えていくことでしょう。

今回は、福岡ハートネット病院の地域連携支援部部長である大森崇史先生にお話を伺いました。大森先生の実践するValue-Based Practice(価値に基づく診療)について教えていただきました。

福岡ハートネット病院 地域連携支援部部長

大森 崇史 先生

2012年山口大学医学部卒業。社会保険徳山中央病院初期研修医、飯塚病院総合診療科・循環器内科後期研修医を経て、連携医療・緩和ケア科・心不全ケア科として勤務。飯塚病院ハートサポートチームの創設、心不全緩和ケアトレーニングコースHEPTの運営など心不全緩和ケアの普及・啓発・実践に取り組む。2022年に九州大学大学院医学系学府医療経営管理学専攻を修了。Medical Neighborhoodに関する研究に取り組む。同年より福岡ハートネット病院に勤務し、在宅医療部門の立ち上げを行っている。

Value-Based Practice(価値に基づく診療)とは

—まず、「Value-Based Practice(価値に基づく診療)」の考え方について教えてください。

はい。Value-Based Practice(以下、VBP)では、患者やその家族、治療に携わる医療者が持つそれぞれの価値感、価値の多様性を尊重し合い、いかに患者にとって最善となる意思決定を行っていくのかを示しています。つまり医療に対する意思決定を支援するうえでの考え方や手順をまとめたものになります。

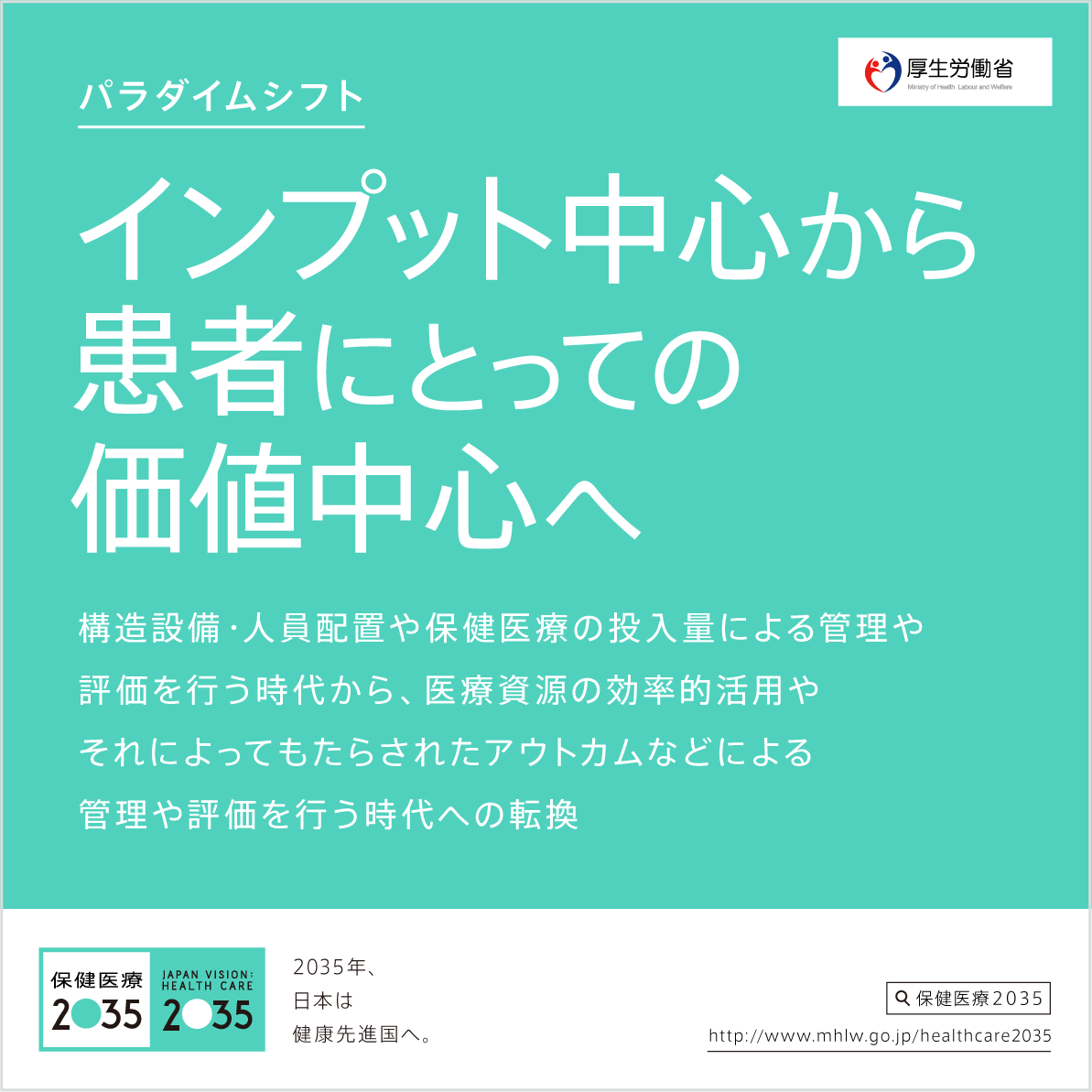

2015年に厚生労働省が「保険診療2035」で、来たる2035年に向けて患者の価値中心のケアを推進する内容が発表されました。しかし、10年たった今も進んでいるとは言えません。なぜなら、診療報酬などの仕組みに取り込まれていないためです。現時点では、患者の価値に関係なく、医師主体で検査や治療をした方が運営的な観点ではメリットがある状況なのです。

それに「価値」というのは、あたりまえですが本当に“多様”です。

とくに、私たち医療従事者は「正解を選択する」教育や訓練を受けてきています。価値中心の医療では、唯一の正解がないことがあります。例えば「糖尿病治療薬の第一選択は?」と聞かれると、メトホルミンとすぐ答えられます。一方で、「妻の誕生日プレゼントの最適解は?」となるとどうでしょうか。画一的な正解はありませんよね。そもそも最適解とは何をもって決めるのでしょうか。そこにたどり着くために、価値について探求する必要があります。

VBPの実践——必要なスキルとは

医療に従事する人に、患者さんの価値をまったく考えてない人なんていないと思います。

皆考えているはずですが、そこには偏りがあるのかもしれません。とくに医師自身の価値観や医療業界に根づく偏見などに影響されることが多いのではないでしょうか。患者やその家族の意思を十分に汲みとれず、自己本位的な診療方針になってしまう場合も少なくはないと思います。

VBPを実践していくには、その人の価値について探索し、文脈を読み解くスキルを身につける必要があります。「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」「Narrative-Based Medicine」などは関連した概念だと私は考えています。

継続性のあるコミュニケーションの重要性

ー大森先生がVBPを実践するうえで、大切にされてることは何でしょうか?

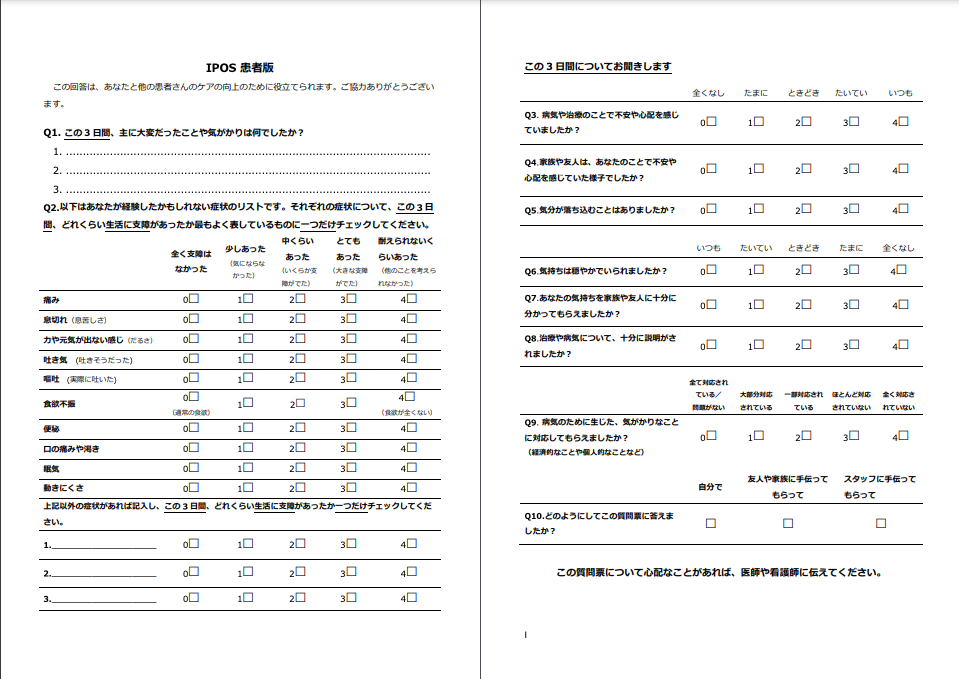

そうですね。患者さんの状態を把握するためのツールとして、PRO*を用いた患者さんの身体的・精神的・社会的・スピリチュアルな苦痛評価、PX**の評価、IPOS***などのさまざまなスクリーニングシートがあります。

そういったツールやフレームワークを使いながら、患者さんやその家族、そして診療チームと議論することを意識しています。

在宅診療は、「ステークホルダー(利害関係者)」が多くいます。たとえば、患者家族にはじまり、医師や看護師、ケアマネージャー、ヘルパー、介護施設職員、友人や地域の方などです。価値を探索する上で、そういった方と対話の場を設ける、そして継続性のある関わりやコミュニケーションが重要です。ステークホルダーが多ければ多いほど、情報の収集や整理に時間がかかりますが、継続性のある診療や情報の統合は重要だと考えます。

スクリーニングシートの一例(IPOS)(https://plaza.umin.ac.jp/pos/ より参照)

PRO*:Patient Reported Outcome, 患者報告アウトカム。症状やQOLに関して、患者が自分自身で判定し、その結果に医師を始め他の者が一切介在しないという評価方法

PX**:Patient Experience, 患者体験。医療サービスに関する患者(家族、住民)の具体的な経験を意味する

IPOS***:Integrated Palliativa care Outcome Scale, 症状だけでなく社会的側面、スピリチュアルな側面など緩和ケアにとって必要な全人的評価が可能な尺度

対話の「プロセス」が本当の“成果”

ー実際にどのような症例がありますか?

10年間闘病の末に症状緩和治療のみを行う方針となった、末期がんの女性の事例をご紹介します。

転移性脳腫瘍が増大し、意識障害がある状態でした。そんな状態でしたが、今後の治療やケアの方針決定の話し合いは必ず本人がいる場で行いました。

「末期がんだから辛い話を聞かせたくない」「本人は意識が朦朧(もうろう)としているので聞いてもわからない」と患者本人を大事な話し合いの場から外して、意思決定を進めたがる家族もいますが、私はできる限り本人に同席をしてもらっています。なるべく本人の意思表示ができるように、体調のよい時間帯を選んだり、投薬のタイミングを調整するなど工夫しました。

こうした意思決定の面談を繰り返し行いましたが、どんなに状態が悪化しても本人は「家に帰りたい」という強い思いを一貫して表明していたんです。話しかけても反応ないことも多いけれど、「家」というキーワードには反応して、はっきりと意思表示をされていました。

そんななか、家族はもともと緩和ケア病棟への入院を検討されていたため「どうすれば良いんでしょう」と私に繰り返し相談していました。患者と家族の価値観が葛藤を生んでいたんですね。

家族の質問に対して私は即答を避け、本人や家族の価値観やこれまでの治療の経過、人柄、物語を紐解くよう話を聞きました。

自分の生活や仕事もある中での在宅介護の負担、日に日に状態が変化する母を目にする辛さ、初めての在宅医療に対する不安など、さまざまな思いが家族にはありました。そうした思いを伝えてくれたことに感謝しつつ「皆さんが納得感を持てるように、話し合いながら答えを探しましょう」と私は伝えました。

繰り返し話し合った末、自宅に帰り在宅医療を受けることを決断されました。そして、医療必要度が高まったときに当院の地域包括病床に入院ができるような体制を整備しました。ご家族は最後まで悩んでいましたが、自宅で過ごしたいという本人の思いを尊重することを決断したんです。本人亡き後、ご家族からは「大変だったけれど、大切な時間を過ごすことができました」という言葉をいただきました。

これがベストの答えだったのかはわかりません。

ただもし、私が「自宅に帰るべきです」「緩和ケア病棟に移りましょう」と強引に進めていたら、患者さんやその家族、ケアに携わる方の気持ちは蔑ろにされていたのかもしれません。

おそらく大事なことは、価値観を大切に、医学的な状況と本人の思い、そして患者さん家族やケアに携わる方の準備、心構え、本人のQOL——落としどころを見つけながら話し合うことなんです。

VBPにおいて、正解はないけれど、皆で話し合いを繰り返しながら、皆でモヤモヤして、頭を抱えて、わからないと言いながら。そして最後の最後で、「自宅に帰る」という結論を出した“プロセス”が大切なんだと思います。