在宅医療の現場では、排泄ケアが患者さんのQOLを大きく左右する重要なケアのひとつです。しかし、適切なケア方法が分からず、家族や介護者が負担を感じることも少なくありません。

本シリーズでは、排泄ケアの基本から具体的な支援方法、最新の福祉用具や医療の工夫まで、現場で役立つ情報をわかりやすく解説します。在宅医療に関わるすべての方に向けた実践的な内容をお届けします。

今回はおむつ宅配便 代表 / 理学療法士の八木大志さんに「おむつの選び方」についてくわしく解説していただきました。

おむつは自立支援の福祉用具

近年、介護用おむつのテレビCMを目にする機会が増えています。2020年には、大人で約330万人が紙おむつを使用しており、この数は2050年には約550万人に増加すると推測されています¹⁾。

おむつは自立支援の福祉用具です。おむつやパッドを適切に使用することで、排泄物をそれらの内部にとどめ、周囲の汚染を防ぐことが可能です。衣類や周辺環境への尿や便の汚染を防ぎ、周囲の衛生環境を清潔に保つことは社会的な生活に必要な要素の一つです。社会参加する際には周囲の環境を汚さないことが重要です。

水洗トイレでの排泄は理想ですが、それは衛生的な排泄を実現する手段の一つに過ぎません。おむつを使用して排泄を行い、自ら廃棄物を処理し、皮膚を清潔に保つことができれば、それもまた「排泄の自立」と言えます。

日本排尿機能学会の排尿に関する疫学的研究では40代以上の成人男女からの研究において、なんらかの排尿症状で生活に影響があった者は14.7%でした。排尿による問題で医療機関を受診しているのは18.0%に過ぎませんでした²⁾。適切な治療を受けずに安易におむつを選択している可能性も考えられます。

排尿障害に対するおむつ使用は、看護・介護の現場で病態のアセスメントがなされないまま安易に行われることが少なくないと指摘されています³⁾。要介護者が家族、親族等や訪問介護事業所から受けている介護内容の調査において、排泄の項目では主な家族等介護者が47.9%、事業者が25.4%、家族と事業者が一緒に実施が20.6%であると報告されています⁴⁾。半数近くが家族等のみであり、家族独自の工夫でおむつやパッドを選定している可能性も考えられます。

おむつの適切な選定が重要

おむつの使用上の課題として、過度な工夫があげられます。おむつやパッドを複数枚重ねて使用している場合があります。おむつは基本的に単独またはパッド1枚との組み合わせで穿きます。パッドを複数枚重ねれば、股関節周囲の動きは制限を受ける可能性があります。またおむつ内は多湿の環境になります。不適切なおむつの管理では失禁関連皮膚炎などスキントラブルに繋がります。

※イラスト1

画像は著者提供

おむつの基礎知識

おむつの吸収量の表記について

店頭用のおむつには1回の排尿量を150ml※として排尿何回分と表記されています。例えば5回と表記されていれば750mlとなります。その方の尿量を実際に測って、その尿量に対応しているパッドを選定します。病院施設用にはガイドラインがありませんので、表記方法が統一されていません。メーカーに確認が必要です。尿量が吸収量を超えてしまうと、吸収体に荷重した際に尿が吸収体から逆戻りして、皮膚と接触してしまいます。吸収量や交換頻度を考えて、肌にできるだけ接触しないようにします。また、尿量に対して吸収量が足りない場合は尿や便が外に漏れる原因にも繋がります。

※ごく一部で120mlもあります。

おむつの種類(図)

おむつには様々な種類があります。基本的な種類として①パンツ型紙おむつ、②テープ型紙おむつ、③失禁パッドなどがあります。使用者の状態に合わせて選定します。

※イラスト2

画像は著者提供

① パンツ型紙おむつは下衣着脱時に上げ下ろしが可能であるため、トイレやポータブルトイレでの排泄に適しています。吸収回数の目安は1回から8回の製品があります。

② テープ型紙おむつは主にベッド上で排泄する方を対象とします。住環境調整や介助をしても安心・安全にトイレ、尿瓶、ポータブルトイレで排泄が困難な場合に適応です。テープ型紙おむつは下衣着脱時に上げ下ろしが困難であるため、トイレやポータブルトイレでの排泄に適していません。オープン式であるので臥位でのパッドの交換がパンツ型紙おむつに比べて容易です。吸収回数の目安は1回から9回の製品があります。

③ 失禁パッドには様々な種類があります。主に軽失禁パッド、尿とりパッド、軟便用パッドです。軽失禁パッドは腹圧性尿失禁などの少量の尿失禁に適応するパッドです。尿とりパッドの形や大きさ、吸収量は様々です。吸収回数の目安は1回から13回の製品があります。しかし、吸収量が多いパッドを使用すれば漏れないわけではありません。パッドのズレやヨレ、排尿時の姿勢によっても漏れやすい状況になります。吸収量だけではなく総合的に評価して漏れている原因を考えるのが重要です。軟便用のパッドもあります。軟便は尿と比べてパッドの表面で目詰まりを起こしやすいです。軟便が吸水材の奥に浸透しないため、表面で拡がり、外への漏れに繋がります。軟便用パッドは軟便で目詰まりしない様に表面材が粗い目であり、軟便が奥に浸透するような構造です。

おむつ選びはサイズが重要

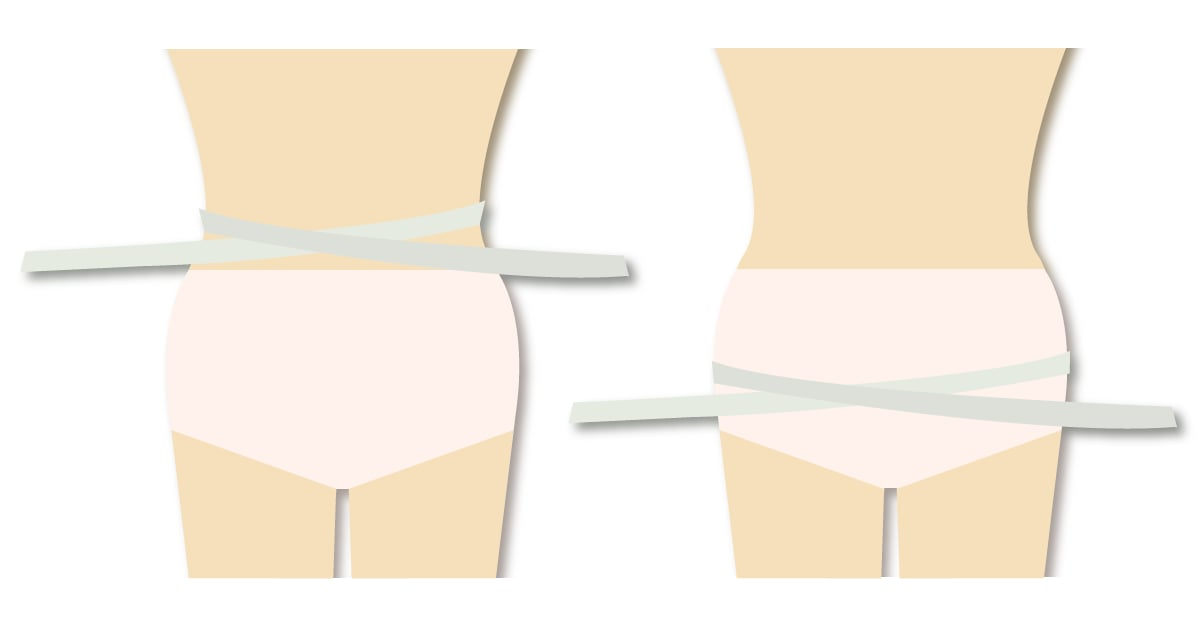

パンツ型紙おむつはウエストサイズで選定します。パンツ型紙おむつのウエストとは『臍の高さ』または『臍の少し上』になります。サイズが大きいと隙間ができて排泄物が漏れる原因になります。小さすぎても締め付けが強くなるので、履いている時に違和感が強くなります。テープ型紙おむつはヒップサイズで選定します。ヒップサイズとは『臀部の一番広い部分』の周径を測ります。

イラスト3

ウエストとヒップのイラスト

画像は著者提供

おむつの組み合わせ

パンツ型紙おむつ、テープ型紙おむつは単独で使用することが可能です。日本の場合はパンツ型・テープ型紙おむつとパッドを組み合わせて選定することが一般的です。特にテープ型紙おむつの場合はパッドと組み合わせます⁵⁾。この組み合わせた場合はおむつ交換が簡単かつ経済的です。しかし、パッドを複数枚重ねてしまう可能性があるので注意が必要です。ホルダーパンツの選択肢もあります。ホルダーパンツとは見た目は普通の下着に近い形状で特殊な吸水材は付いていません。ホルダーパンツはパッドと組み合わせて使用します。ホルダーパンツは普通の下着と違い、パッドを支える構造になっているため、密着性が高いので中でパッドがズレにくいです。洗濯して繰り返し履くことができるので経済的です。おむつとパッドの組み合わせは足し算ではなく、引き算です。特殊な事情がない場合はシンプルな選定を目指します。吸収体の重なりを最小限に考慮して組み合わせることが重要です。

多職種連携の重要性

おむつの選定には医療介護職のそれぞれの領域の知識が必要です。医師による診断や薬剤師による服薬の相談も重要です。おむつの給付制度に関しては、医師やソーシャルワーカー、ケアマネジャーも関わります。おむつ・パッド等は消耗品のため、負担が生じるため安易に提案するのではなく、経済状況を把握している方に相談する必要があります。医師や看護師による皮膚状態の評価や治療、水分量や陰部洗浄の適切な方法などの提案、介護士によるおむつ交換の適切な方法を提案することが重要です。セラピストによるおむつ交換の負担の少ない介助方法の助言を受けることも重要です。おむつの選定には多職種の様々な視点の知識が必要です。多職種でしっかりと相談しながら選定することが大切です。

在宅での再評価と再選定の必要性

おむつ使用開始は入院時に始まり、退院後継続することが多いです⁶⁾。在宅療養開始時には変化している体型や排尿量を加味して再選定する必要があります。また、その時々の変化に合わせてテープ型紙おむつからパンツ型紙おむつへの再選定が重要です。家族は病院でのおむつ交換方法を真似て実践している可能性があります。しかし、その方法はその病院での方法であり、在宅では別の方法が適切な場合もあります。医療介護職のおむつの選定も別の家庭で漏れが軽減した良い事例を他の家庭にただ当てはめていることもあります。退院後は個別での対応のための再選定が必要です。

まとめ

医療職がおむつの選定に関わることが重要です。おむつは生活の延長線上にあることを意識する必要があります。おむつは排泄を管理する製品ではなく、生活を豊かにする製品です。おむつとパッドの選定はシンプルが一番です。しかし、病院施設や各家庭の事情で、おむつの選定は複雑な場合もあります。尿や便が衣服や寝具を汚した場合はあとの片付けが身体的・精神的にも負担が大きいです。一度、ベッドまでを尿や便で汚した経験から過度なおむつの選定をしている場合もあります。その試行錯誤の過程を尊重して専門職として適切な選定が必要です。その方の生活がより豊かにするデバイスとしておむつを選定して頂けましたら幸いです。

1)国土交通省 下水道への紙オムツ受入実現に向けた第2回検討会(平成31年2月8日) 配布資料 平成30年度

https://www.mlit.go.jp/common/001272510.pdf

2)本間之夫, 他:排尿に関する疫学的研究, 日本排尿機能学会誌, pp266-277,2003

3)吉川羊子:特集オムツ外しの問題 おむつの使用実態. 排尿障害プラクティス Vol.18 No.3, 9-16, 2010

4)厚生労働省:介護内容別にみた介護者の組み合わせの状況の構成割合,国民生活基礎調査,2013

5)小山貴夫:大人用紙おむつの進化―大人用紙おむつの開発の実際―.リハビリテーション・エンジニアリング vol.36 No 4,2021

6)後藤百万, 他:被在宅看護高齢者における排尿管理の実態調査.泌尿器科紀要 48(11), 653-658, 2002