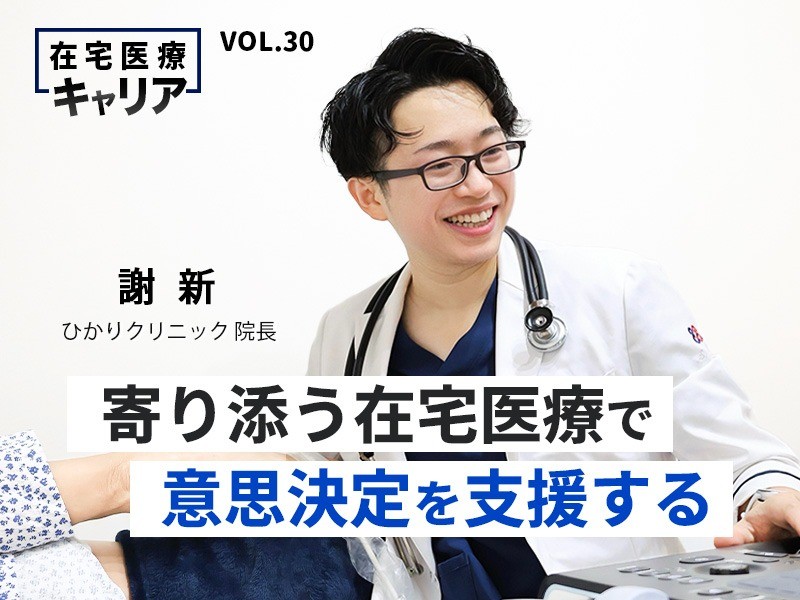

『最期まで自分らしく生きることを支える』そんな在宅医療を実践するのが、ひかりクリニック院長の謝新先生です。

謝先生は自身のクリニックでACP(アドバンス・ケア・プランニング)*や、患者さんの食支援に力を入れています。

しかし、それらは決して押し付けの医療ではありません。

患者に寄り添い、小さな希望や喜びを紡ぐ医療を実践されている謝先生にお話を伺いました。

ACP*(アドバンス・ケア・プランニング):いわゆる『人生会議』とよばれ、患者家族・医療者とともに医療方針や本人の希望を話し合い意思決定を支援する取り組み

医療法人緑光会 理事長 謝 新先生

鹿児島大学医学部卒。急性期病院を経て、国立循環器病研究センターで心臓血管病全般に携わる。

地域の課題に向き合うべく在宅診療分野に転職し、2022年に大阪府吹田市でひかりクリニックを開業。

現在は意思決定支援・緩和ケアに加え、NSTを立ち上げ地域の栄養・嚥下課題にも積極的に取り組む。現・医療法人緑光会理事長。

食支援と多職種連携を積極的に実践する在宅医療

ーー先生がご自身のクリニックで取り組まれていることについてお聞かせください。

ひかりクリニックでは、言語聴覚士・看護師・管理栄養士・事務員とともに在宅医療を提供しています。

私たちのクリニックの特徴は食支援チームです。

リハビリを提供している事業所は多いですが、食べることを包括的に支援しているクリニックは少ないのではないでしょうか。

在宅患者は栄養状態が悪いことが多く、栄養管理は重要なポイントです。

言語聴覚士・管理栄養士がいる私たちのチームは、その強みを持って栄養管理をサポートしています。

嚥下はもちろん、味覚障害や摂食不良などにも積極的に介入しています。

口から食事を食べたいという方に向けて、言語聴覚士による機能的なアプローチと、管理栄養士による栄養面からのアプローチをしています。

歯科医とも連携を取り、歯が原因となる摂食障害がないか、診察してもらうこともあります。

食事をとる喜びを最期まで共有し、食事と嚥下に理解ある地域を目指す

ーー在宅医療の中で先生が食支援に力を入れるようになったのはなぜですか。

在宅医療を受ける方たちは、体力が落ちている方がほとんどです。

治療により体調は比較的安定していても、痩せてしまい食が細くなる方も多くいます。

また、残された時間を自分らしく過ごすために、口からの食事摂取を希望する方も少なくありません。

そのような方たちを目の前にして、食事の重要性を実感しました。

ーー食支援チームの取り組みによる患者さんの反応はいかがですか。

『医療従事者が食事に介入する=食事制限される』と感じてしまう患者さんは少なくありません。

「そうではなく、好きなものを体に負担なく食べられるように考えていきましょう」と伝えています。

例えば、ラーメンが好きで塩分制限が必要な方には、管理栄養士が塩分の少ないラーメンの調理指導を自宅で家族に行います。

まだ口から食べられそうだけれど、リスクが高いため経口摂取を中止した状況で退院してくる方も多いですね。

そのような方たちに私たち食支援チームが介入し、在宅で経口摂取を『安全に』再開した方もたくさんいます。

無理に経口摂取にして誤嚥を起こしてしまっては意味がありません。重要なことは『安全に』経口摂取に移行することなのです。

ーー本人が口から摂取することを希望しているけれど難しい場合はどうされているのですか。

高齢になると、どうしても経口摂取からだけでは栄養摂取が難しくなってくることも多々あります。

けれど、それを受け入れられない方も実は多いのです。

患者さんご自身が現状を受け入れられないと、食事に対する理解もうまく進みません。

現状を受け入れてもらうように働きかけるとともに「では、現状の範囲内でどういうものが食べられる?栄養摂取面では他の補助が必要となっても、食べられるものを食べて家族と食事を楽しむことができるよ」とアドバイスすることもあります。

栄養のために食事をとるという意識が強い方が多いですが、それだけではないんだよと伝えていきたいです。

『食事をとる』ということは、家族と食卓を囲む喜びであったり、文化的側面であったりもするのです。

試行錯誤を重ねながら、私たちは食事と嚥下に理解ある地域作りを進めています。

心不全の緩和ケアはうつ病の合併にも注意して対応する

ーー心不全の緩和ケアにも力を入れているようですが、その中で特に力を入れて取り組まれているところについて教えてください。

心不全緩和ケアチームに在籍していたときの経験から、精神科領域の症状にも注意をしています。

高齢心不全患者の約40%がうつ病を合併しているという調査報告もあるほど、心不全と精神疾患は密接です。

さらに心不全とうつ病を合併すると生命予後も悪化するため、放置することはできません。[1][2]

食支援チームが介入してもなかなか食事量が上がらないケースや、うつ病などの精神的症状が考えられる場合には、精神科に繋いで専門医に診療してもらっています。

私たち食支援チームや歯科・精神科など、さまざまな職種が介入しても、患者さんの苦痛が完全に改善することはないでしょう。

病気を抱えている患者さんの辛さは本人にしかわかりません。

しかし、チーム全体でサポートしてやれることをやり、少しでも辛さを軽減し、食事の喜びを感じてもらえたらと思っています。

押し付ける医療であってはならない。対話を重ねて患者さんへ寄り添う

ーー先生は病院の心不全緩和ケアチームの時代からACP*に力を入れていますね。先生が考えられるACPはどのように実践していくべきものなのか教えていただけますか。

ACPを行うという事実が大切な訳ではなく、何のためのACPなのか、本質を考えることが大切です。

『ACP:人生会議』という名前だけが先行して「とりあえず話そう、とりあえず決めよう」となるのは逆効果です。

『何のためにACPを行うことが大切なのか』

私たち緩和ケアや地域医療に携わる医療従事者は、患者さんの人生の最終章を一緒に描いていきます。

それなのに患者さん本人がどうしたいのかわからない状態だと、私たちがやっている医療やケアが違う方向に行ってしまうこともあります。

「本当は本人がそうしたくなかった方向に進んでしまうということがないように、ACPをしましょう。話し合って、現状をきちんと受け止めましょう」という考えが大切なのです。

ACP*:アドバンス・ケア・プランニングの略。人生会議とよばれ、患者・家族・医療者とともに医療方針や本人の希望を話し合い意思決定を支援する取り組み

ーーACPに医療従事者が介入するにあたり、注意するところはありますか。

私は『押し付けない』ことを何よりも大切にしています。患者自身は現状をわかっているけれど受け入れられないものです。

時間をかけ、何度も対話を重ねることが大切です。

その中で信頼関係を構築し、患者さんと家族の考えを確認していきます。

理解にずれがあると必ず揉めるので、まずは患者さんと家族の理解を合わせるようにしますね。

そこから「どのような医療やケアを受けたいのか」「最期をどこで過ごしたいのか」など患者さんと家族と医療従事者で共有していきます。

患者さんと家族が納得する良い形になるように、医療従事者がしっかりと寄り添い、共有していくことが大切です。

医療従事者は患者さんと同じ方向を見る仲間

ーー患者さんやご家族には、なかなか目を向けるのが難しい話も出てくると思いますが、先生はどのように向き合っていますか。

例えば「もう長くありません」と言われても、簡単には受け入れられないのが人間というものです。

心の奥では自分の病状が悪いことは知っている。けれど最期まで諦めたくない、希望は捨てたくない。

現実に向き合いたくない気持ちは誰にでもあります。

私は、患者さんの気持ちに対して否定するのではなく、同じ方向を見て並走する『仲間』でありたいと考えます。

暗闇の中でも小さな喜びや希望を見いだせるよう、そっと寄り添い続けたいのです。

在宅医療は人生の最期を包み込む存在でありたい

ーー先生が目指される訪問診療医の姿はどのようなものでしょうか。

私自身、在宅医療に携わる前はエビデンスばかり考えていました。

しかし80~90歳代になると、そもそも臨床試験からも除外されることが多い上、エビデンスに沿った治療が本人の負担になってしまうことも大いに考えられます。

特に高齢者にとって、私たちの意見だけを押し付けず、本人の希望を尊重した上でアドバイスすることが重要です。

私たちは専門知識を持った上で、人生の最終段階になった方たちの、生活環境の変化や気持ちの揺れや弱さを含めて包み込み、並走できる存在でありたいと思っています。