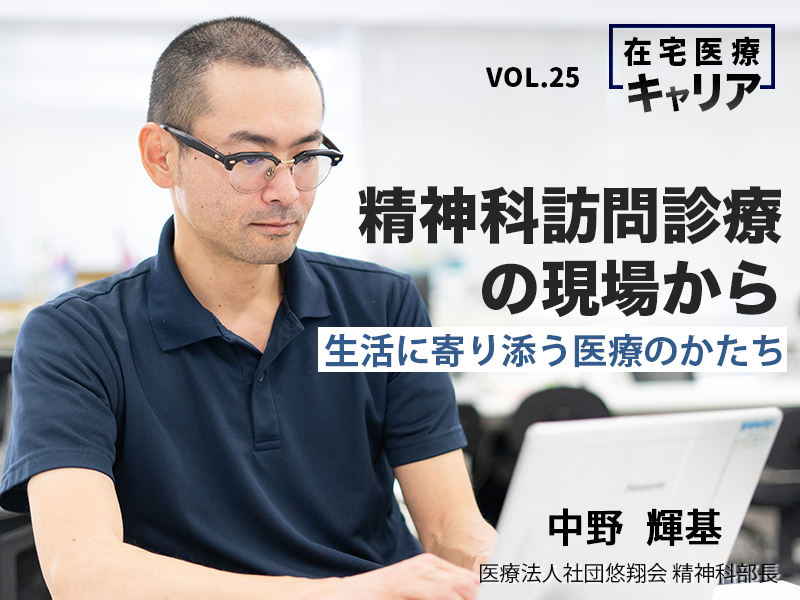

外科から精神科、そして訪問診療へ——。医療法人社団悠翔会 精神科部長の中野輝基先生は、医師としてのキャリアを大きく転換しながら、「患者のそばで寄り添う医療」を追求してきました。

これまでのキャリアや、精神科訪問診療ならではのやりがいについて、お話を伺いました。

医療法人社団悠翔会 精神科部長

中野 輝基 先生

2007年千葉大学医学部医学科卒業。沖縄県立中部病院外科コースで初期臨床研修修了後、岩手県立中央病院消化器外科を経て、2011年より順天堂大学精神医学講座にて研鑽を積み、2016年より医療法人社団悠翔会での勤務開始。2020年The Open University Business School卒業しMBA授与。2024年より精神科部長就任。現在常勤2名体制で広域リエゾン診療を行っている。

精神科医としてのキャリアと訪問診療への道

—まずは、先生が医師を志されたきっかけを教えてください。

家族に医療従事者がいたわけでも、明確な動機があったわけでもありませんが、中学生の頃から漠然と「医者になりたいな」という思いを持っていました。

ただ、もともと精神科に特別な興味があったわけではなくて、外科医を目指して医学部に進学しました。初期臨床研修も外科コースを選択し、医師としてのキャリアは外科医からスタートしています。

はじめは、アメリカで医師としてのキャリアを築き、日本には戻らないつもりでした。

しかし、初期研修の1年目のときに父がアメリカで亡くなり、母とともに遺体を引き取りに向かいました。そこで、深い悲しみに沈む母の姿を目の当たりにし、本当にアメリカでキャリアを築くことが自分にとって最良の選択なのか、考えるようになったのです。

一方で、日本で外科医としてのキャリアを思い描くこともできず、医師を続けるべきか悩むようになりました。

当時、岩手県で消化器外科医として勤務していたのですが、実は医師を辞めて、コンサルティング会社に転職しようかと思っていたんです。そんなときに東日本大震災が発生しました。

まさに転職活動の面接に向かっていた新幹線の中で被災し、一夜を明かすことになりました。その後も医師を続けるかの葛藤は続いていましたが、震災後の混乱が落ち着いたころ、この経験も何かの縁なのではないかと考えるようになりました。

医師としての使命について、再び向き合うようになったきっかけですね。

—そうだったんですね。なぜ外科から精神科に転科されたのでしょうか?

年齢とともに技術を磨き続け、衰えることなく第一線で活躍できる診療科は何かと考えたときに、浮かんだのが精神科でした。外科の専門医をとる一歩手前の段階まで来ていたのですが、そこから順天堂大学精神科の医局に入り直し、精神科の研修を一からやり直しました。

医局では、教授の専門であるアルツハイマー型認知症の研究に携わっていました。そこから、私自身も高齢者を中心とした精神疾患を専門とするようになり、精神保健指定医や老年精神医学会の専門医の資格を取得しました。

その後、訪問診療を行う悠翔会との縁があり、訪問診療の道へ進むことになりました。

訪問診療だからこそできる、現実に即した治療支援

—訪問診療に携わる中で、気づいたことや難しさを感じた点はありますか?

訪問診療をはじめて、病院勤務時代の自分のアドバイスがいかに的外れだったかを痛感しました。外来の診療だけでは、患者さまがどのような環境で生活し、どのようなご自宅で過ごし、普段なにを食べているのか、家の中がどの程度整っているか、などを知る機会はほとんどないんですよね。

例えば、薬をきちんと服用できていない患者さまに対して、「薬をきちんと飲みましょう」と指導するのは簡単です。しかし、実際に訪問してみると、家の中が極端に散らかっていて、そもそも薬の管理が難しいという現状が見えることもあります。

また、アルコールの問題を抱えている患者さまのご自宅では、ドアを開けた瞬間に目の前にお酒が並んでいたり、診察するテーブル上にお酒が置かれていたりすることもあります。

このような環境を知らずに、「こうすべき」と言うだけでは、改善にはつながりにくいものです。

訪問診療では、診察室の中だけでは分からない、より多くの情報を得ることができます。患者さまの生活の実態を把握したうえで、現実的な関わり合いができることが大きな強みだと感じています。

精神科訪問診療の難しさを超えた先にある、前進とやりがい

—訪問診療医として、苦労したご経験や印象に残った出来事があればお聞かせください。

精神科領域では、患者さまご本人は治療の必要性を感じていないものの、周囲の人が困っており、訪問診療に声がかかるケースは少なくありません。こうした場合に、どこまで、どのように介入すべきかは、常に悩むところです。

例えば、妄想性障害を抱える患者さまの場合、周囲の人々は妄想の影響を受けて困っていても、本人はそれを現実と認識しているため、病気であるという意識はありません。

妄想の影響で不眠や抑うつ状態があらわれた場合には、それをきっかけに診療につながることはあるのですが、基本的に日常生活を自立して送られいる方も多いため、自発的に精神科を受診することはほとんどありません。

こうしたケースでは、周囲の人が困っていて、訪問診療に相談が寄せられることがあります。しかし、患者さま自身の認識と、周囲の人の認識とが大きくかけ離れているため、診療自体を拒否されることも少なくありません。

このような状況で、どのように関わるべきかは非常に難しく、試行錯誤を続けています。

一方で、訪問診療を通じて適切な治療を提供できると、大きなやりがいを感じます。例えば、10年以上にわたり精神科の薬を服用し続けていた患者さまの減薬をサポートできたケースや、病状の悪化を防ぎ、入院を避けられたケースなどでは、訪問診療の意義を改めて実感します。

—訪問診療だからこそできる関わり方があるのでしょうか?

そうですね。ご家族は「困っているから診てほしい」と思っていることが多いため、訪問診療ではご家族とのコミュニケーションが密接になりやすいと感じています。

ただ、先ほどお話したように、ご本人がそもそも困っていないというケースも少なくありません。そのため、こうした場合の関わり合い方はとても難しい部分があります。

例えば、パーソナリティの問題を持っている方の場合、日常生活を自立して送れている間は問題がなくても、ADL(日常生活動作)が低下し、施設などでの集団生活が必要になったときに問題が表面化することがあります。自分のルールを周囲に押し付けようとして、トラブルにつながることもあります。

こうした状況では、ご本人の考え方を尊重しつつ、周囲との関係を円滑にするための関わり合い方を模索しながら、継続的な支援を行うことが重要だと考えています。

—先ほど「入院を回避できる」というお話がありましたが、ご本人やご家族の希望で入院を避けるための治療が求められることが多いのでしょうか?

精神科医の立場からみると、とくに高齢の方の場合、環境の変化が病状を悪化させるリスクがあります。そのため、可能な限り入院を避けられるように対応したいと考えています。

ただし、自宅や施設でのケアが限界を迎え、介護者が疲弊してしまうような場合には、入院が必要になることもあります。そのため、私たちは常に、介護者の方がどこまでケアできるかということを判断しながら診療を行っています。

訪問診療の現場では、患者さまだけでなく、その方を支える周りの方々の負担にも目を向けることが欠かせません。

精神科の訪問診療の認知を広めることも意義がある

—ありがとうございます。最後に、精神科の訪問診療医として感じる意義ややりがいについて教えてください。

訪問診療に携わる前は、精神科医が訪問診療でどのように関わるのか具体的なイメージが湧きませんでした。しかし、実際に訪問診療を行うなかで、精神科の治療を受けたくても身体的な理由で通院できない方や、身体的な要因で訪問診療を受けるうちに精神的な問題が生じた方など、多くの方が精神科の訪問診療を必要としていることを実感しました。

こうした方々に専門的な診療を届けられることに、大きな意義を感じています。

また、この分野の訪問診療を行う医師はまだまだ少なく、一般的な認知度も低いのが現状です。そのため、「このような医療の形がある」ということを広めていくことも、精神科の訪問診療医としての意義ややりがいを感じる部分です。