これからの時代を生き抜くため、中小病院はどのように変わっていかなくてはいけないのか。

豊田地域医療センターの在宅医療支援センター長の近藤敬太先生は、総合診療を中心とするコミュニティホスピタルの設立に尽力されています。

中小病院がコミュニティホスピタルに転換するメリットや、コミュニティホスピタルのはじめかたについてお話を伺いました。

藤田医科大学 連携地域医療学/豊田地域医療センター 総合診療科

近藤 敬太 先生

愛知県豊田市出身。2014年愛知医科大学卒業、トヨタ記念病院にて初期研修、藤田医科大学 総合診療プログラムにて後期研修修了。研修中に藤田医科大学病院、聖路加国際病院などで勤務し2019年に半田中央病院 総合診療科の立ち上げに携わり現職。現在は日本最大規模の総合診療プログラムに指導医として所属し、豊田市を中心に約800名の患者さんに対し在宅医療を提供している。夢は豊田市を「世界一健康で幸せなまち」にすることであり、中小病院の新たな概念として注目が集まるコミュニティホスピタルを豊田市から全国へと発信している。

少子高齢化の日本にコミュニティホスピタルは必要不可欠

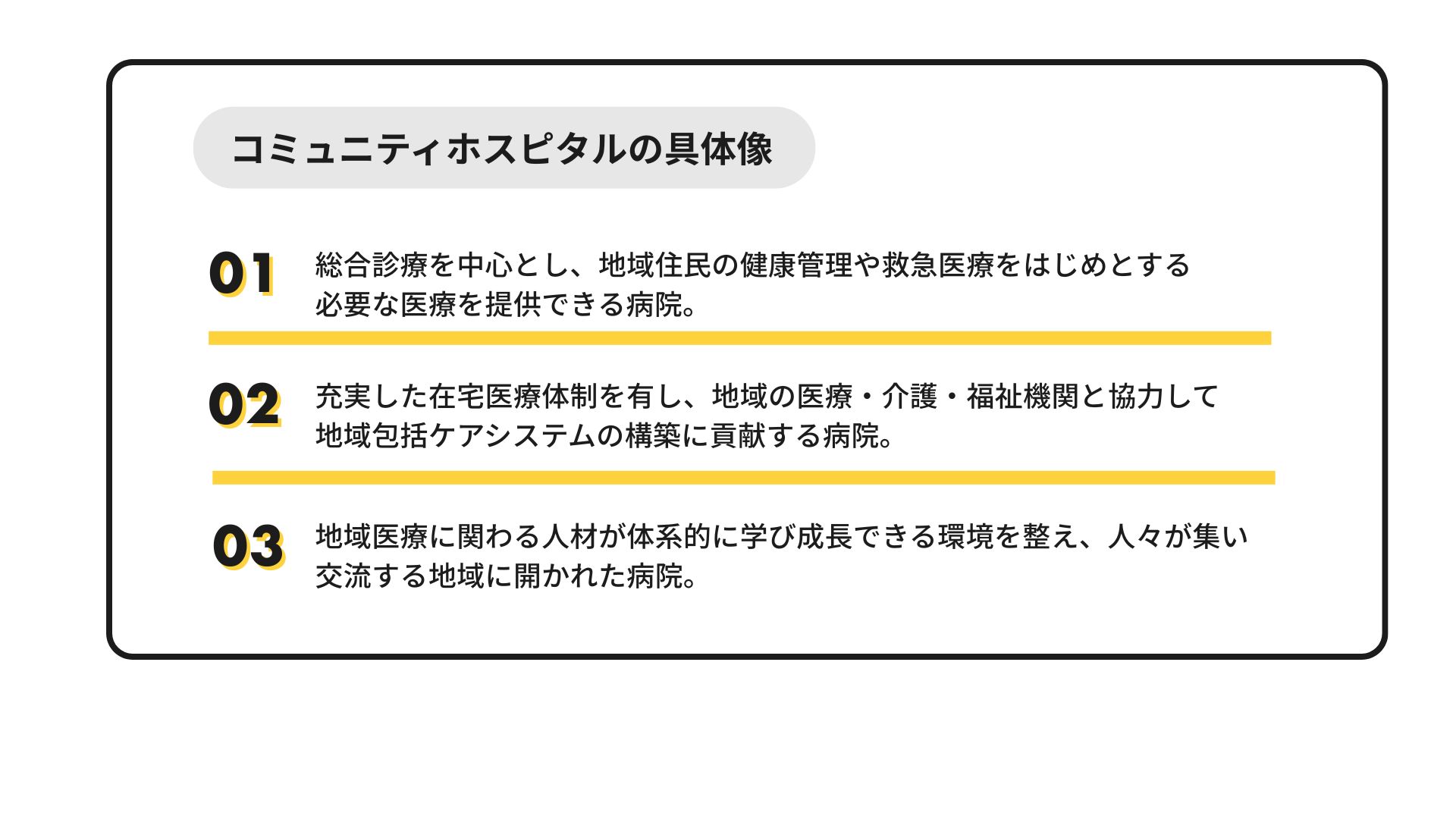

私たちが提唱するコミュニティホスピタルの概念は、シンガポールの医療システムにヒントを得ています。これは急性期総合病院とクリニックの中間に位置し、超急性期以外の医療をワンストップで提供する病院像です。当院では、その具体像を以下の3項目で定義しています(1)。

つまり、病棟・外来・在宅をシームレスにつなぎ、地域との連携を重視した病院のことです。具体的には、プライマリ・ケアを担う総合診療を中心に、今までの病院に求められたケアミックス型外来や病棟機能に加えて、在宅医療や住民との協働による地域活動まで、地域のニーズに応じて取り組む病院です。少子高齢化が進み、複合的な疾患や医療だけに留まらない介護福祉の問題を抱える人が増える日本では、コミュニティホスピタルは今後必要不可欠なものになってくると考えています。

中小病院が在宅医療を提供する意義

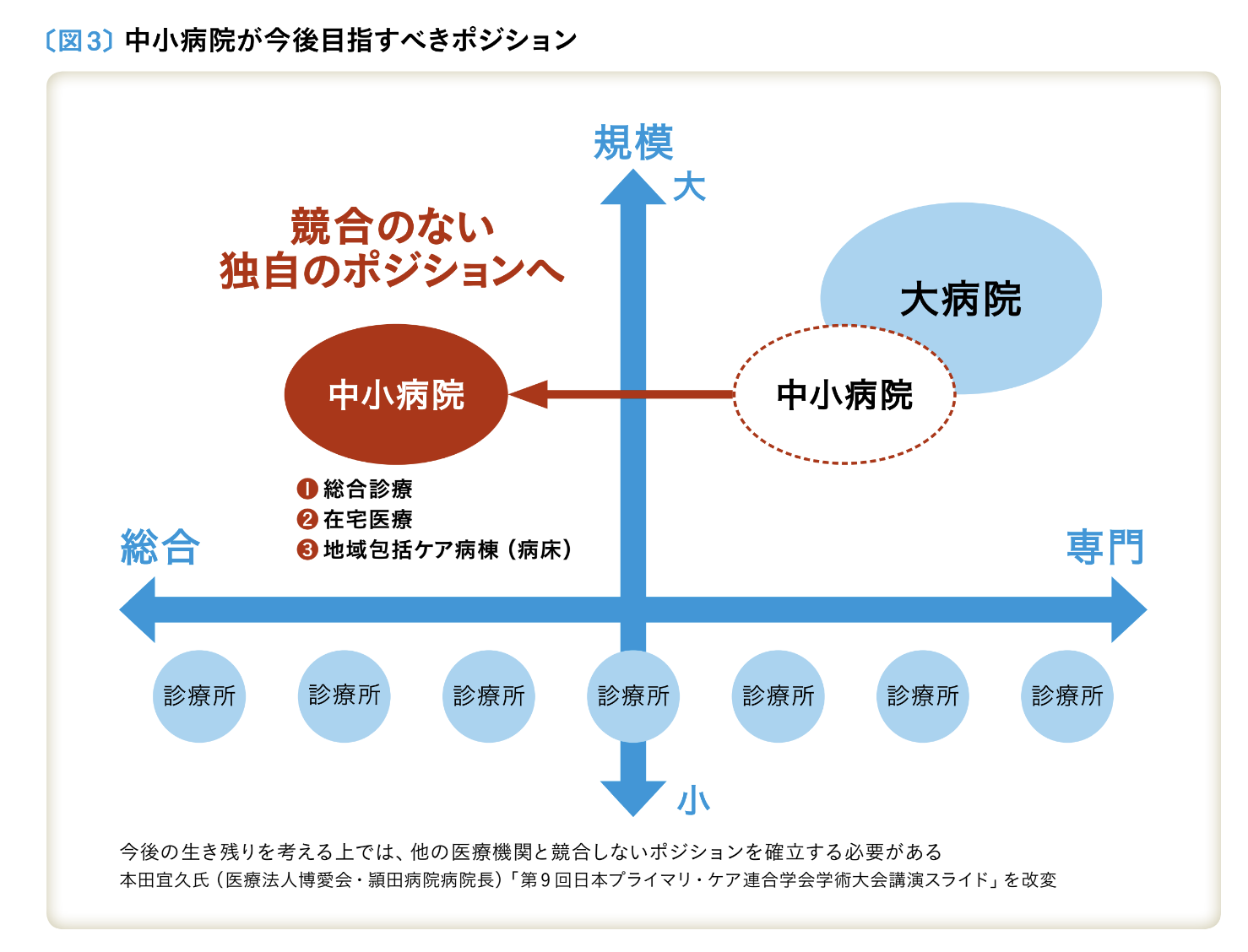

大規模病院では専門性が高く高度な手術や治療が提供され、診療所では慢性疾患や軽症の急性疾患といったプライマリ・ケアが提供されているといったイメージが一般的だと思います。一方で、中小病院がどのような医療を提供しているのか、かつての私自身がそうであったように、なかなかイメージが湧きにくいものだと考えています。

日本経済が豊かになるにつれて、多くの方の医療を支えるために中小病院の数も増えていきました。かつての中小病院の多くは、大規模病院のように毎日ではないものの多くの専門科を揃え、地域で大規模病院に倣った医療を提供してきました。若年人口の比率が多かった頃は単一臓器で起きる疾患も多く、曜日別に専門医を揃えても対応できることが多かったのですが、高齢化が進む現代ではさまざまな病気が併存している人も増え、中小病院のように毎日多くの専門医がいない状況では診療が難しくなっていきました。また、政策的にも、高度急性期医療は大規模病院へと集約していく流れが進んでいます。

それであれば、中小病院は慢性期から集中治療までは必要としない急性期まで総合的に診療する機能を強化し、医療だけでなく介護や福祉の問題にも対応でき、さらに病棟や外来だけでなく在宅医療まで対応できるような病院を目指すべきです。大規模病院のような専門化を進めるのではなく、地域包括ケアの拠点となる病院を作っていくことこそが、コミュニティホスピタルの最もコアとなる部分だと考えています。

参考文献(2)より引用

地域までシームレスに診療するという意味で、在宅医療はコミュニティホスピタルに無くてはならない存在です。クリニックではなく中小病院が在宅医療を提供する意義として、バッグベッド(後方病床)を持っているということが非常に大きいと考えます。私が勤務する豊田地域医療センターは救急の受け入れも行っており、超急性期以外には対応可能です。そのような病院に在宅部門があるからこそ、時々入院、ほぼ在宅を自院で完結でき、重症度の高い患者さんの在宅医療にも対応する事が出来ます。そして、在宅でも病院でも一貫して総合診療医が診療できるので、患者さんが安心してどこでもケアが受けられ、ケアの移行も非常にスムーズになります。

さらに経営面でも中小病院が総合診療・在宅医療を導入するメリットは非常に大きいのです。いかに病床稼働率を上げて、患者さんを途切れないようにするかは、経営面で中小病院の大きな課題です。総合的な診療が出来る外来診療を提供することで救急外来から在宅医療まで、あらゆる患者さんに対応する事が出来るため、幅広い年齢のあらゆる疾患をまずは診療することができます。また、在宅医療でも小児からご高齢の方、重症度の高いがん・非がんの終末期の方など、多くの患者さんに対応が出来るようになるだけでなく、在宅診療中の一定数の患者さんは入院を必要とする場面があるため、病床稼働率の向上に繋がることもあります。私達が運営に関わる病院では、平均して1割程度の在宅患者さんが入院されるデータもあり、実際に自院で在宅医療を提供することで、病床稼働率の大きな向上にも繋がっています。

総合診療はなぜ中小病院にフィットするのか

総合診療医に限らず、中小病院では人材の獲得が常に課題です。「なぜ若い医師が中小病院より大学など高次医療機関に集まるのか」、それは「そこでしか学べない医療」があるからだと考えています。今でも多くの専門科で、高度な医療や最新の術式、研究は大学病院などの大きな病院で集中的に行われています。

しかし、地域医療を学ぶ総合診療なら、外来・病棟・在宅、さらに地域にもフィールドがあり、そこで臨床・教育・研究を出来る体制が整っていれば、最先端のことを中小病院でも学ぶことができるのです。総合診療を志し、さまざまな病気を診たいという若い医師のニーズは一定数存在したものの、これまでは学べる場が少なかったと感じています。私達が実践してきたように、しっかりとした環境を整備すれば、若手の医師を集められるというのが、総合診療が中小病院にフィットするもう一つの理由だと感じています。

総合診療医に必要なのは経験年数ではなく適切な教育

一般的な訪問診療のクリニックでは、ある程度の医師経験がないと雇用されないことが多いと思います。しかし総合診療プログラムでは、3年目の医師からプログラムで質の高い在宅医療を提供する必要があり、必然的に教育体制を整える必要がありました。

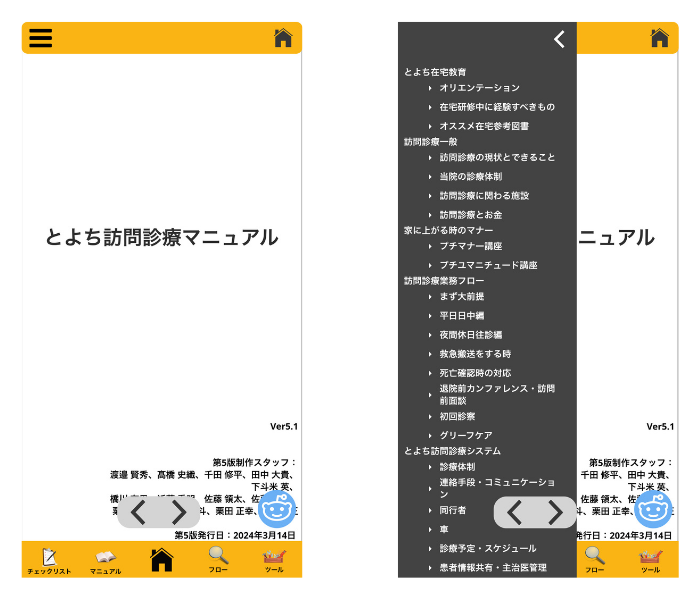

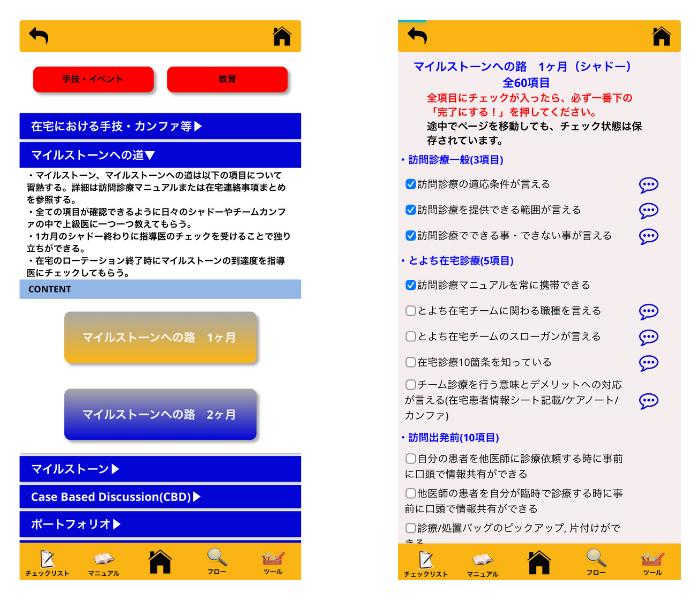

私たちのプログラムでは、マニュアルや3年目の医師がクリアすべきチェックリストを作成し、ローテーションが始まる1ヶ月後、ローテーションが終わる3ヶ月後、後期研修の節目となる1年後、2年後、そして修了する3年後にクリアすべき課題を明確にしました。教育はタイミングがとても重要であるため、現場や移動中にも指導医と確認や振り返りが出来るように、アプリケーションにもしています。マニュアルには、お家の上がり方のマナーから死亡診断書の所作まで網羅しています。マニュアルにより、教育内容の見える化と均一化ができるようになりました。

訪問診療医の教育を標準化するための取り組み

- 診療の質を高める:訪問診療医用のマニュアルを作成。さらにそれをアプリ化して在宅医療の教育体制を確立。

- 多種多様な働き方の支援:マネジメントフェローを作り、マネージャーや経営に携わりたい人の教育体制も確立。また、他科から転向された医師向けのリカレント教育体制も構築。

- 病院全体のDX化:1人1台スマートフォンを提供し、LINEワークスを用いて円滑な情報共有が実現。

- トヨタ生産方式の導入:4S5定*を用いて身の周りから病院全体の改善活動を行う事で、業務効率化、人財育成、チームビルディングを実現。

マニュアルはアプリ化し持ち歩けて、いつでも指導医と振り返りができるようになっている。

チェックリストやマイルストーンも設定し、後期研修医がクリアすべきゴールを設定している。

4S5定*:職場の環境維持・改善や効率化のための考え方。4Sは整理・整頓・清掃・清潔。5定は特に整理・整頓を進めるためのツールで、定路・定量・定置・定名・定色を表している。

小さい規模からコミュニティホスピタルをはじめてみよう

では、中小病院がどのようにコミュニティホスピタルを開始していけばいいか。私たちが考えるのは、まずは総合的に見れる外来や、在宅医療を提供することです。総合診療医がいなくても、子どもからお年寄りまで「まずは何かあったら相談してください」という総合的な外来を提供して、かかりつけ機能を持てるようになるのが大切だと思います。また、自分たちの病院に通っていたけれど通えなくなったという人はどこの病院でも一定数いらっしゃると思います。少なくてもいいので、まずは自院に通えなくなった方への在宅医療からスタートしてみると良いと思います。

そして地域に自分たちから出て行くことです。地域での健康増進活動も、コミュニティホスピタルには重要な要素です。地域の健康改善のために様々な機関と関わるといった大規模な活動でなくとも良いので、まずは地域に出てみることで、様々な住民の方々の声を聞くことができると思います。時には苦情を言われてしまうこともあるかもしれませんが、その中に必ず地域のニーズがあります。これはとっても貴重な住民の方々の生の声なのです。

現在は、仲間達と立ち上げたコミュニティ&コミュニティホスピタル協会という団体で、全国のコミュニティホスピタルを構築するためのワークショップや採用支援、総合診療プログラムの立ち上げを支援するシステムも構築しています(3)。診療や教育だけではなく、地域活動をそれぞれの地域で一緒に活動しながら学んでいくことや、それぞれの中小病院ではコストがかかるバックオフィスもシェア出来る体制も整えています。このように、全国でコミュニティホスピタルを目指す人達のネットワークを作り、診療体制・人材育成、地域活動を標準化して提供し、仲間を増やしていきたいと考えています。

地域活動での集合写真

コミュニティホスピタルが地域の医療を創っていく

医師よりも多職種のスタッフが地元出身者が多く、地域に想いがある人が多いと感じています。院内にいるそのような人たちを見つけて「地域のために役立つ病院、コミュニティホスピタルを作ろう」と声をかけるだけで、本当に多くの人の目が光り輝き、それぞれの部署や病院がどんどん変わっていく姿を見てきました。地元に想いのあるスタッフから地域の情報を聞いて、地域の住民の方も巻き込んで業務として地域に出て行ける環境が出来れば最高だと思っています。

一方で、外で活動することが苦手で、病院の中だけで働きたいというスタッフも多くいます。そのような方たちが中で頑張ってくれているから安心して外にも行ける。「どちらも大切で意味があること」というのを私がリーダーになった際には伝えるようにしています。外来・病棟・在宅、そして地域がシームレスに繋がっていくことで、何世代にも渡って地域で愛される中小病院、コミュニティホスピタルが作られていくのです。

そしてそんなコミュニティホスピタルが日本中にできたら、質の高いプライマリ・ケア=総合診療も広がっていくと思います。大病院やクリニックだけではなく、中小病院に総合診療が集まっていく仕組みを、コミュニティホスピタルを通じて日本中に創っていきたいと思います。

別の地域活動での集合写真

参照

(1)豊田地域医療センター ホームページ(最終確認2025年7月25日)

https://www.toyotachiiki-mc.or.jp/news/866/

(2)在宅医療 経営・実践テキスト 改訂版 より引用

(筆者許可済)

(3)一般社団法人コミュニティ&コミュニティホスピタル協会 https://cch-a.jp/