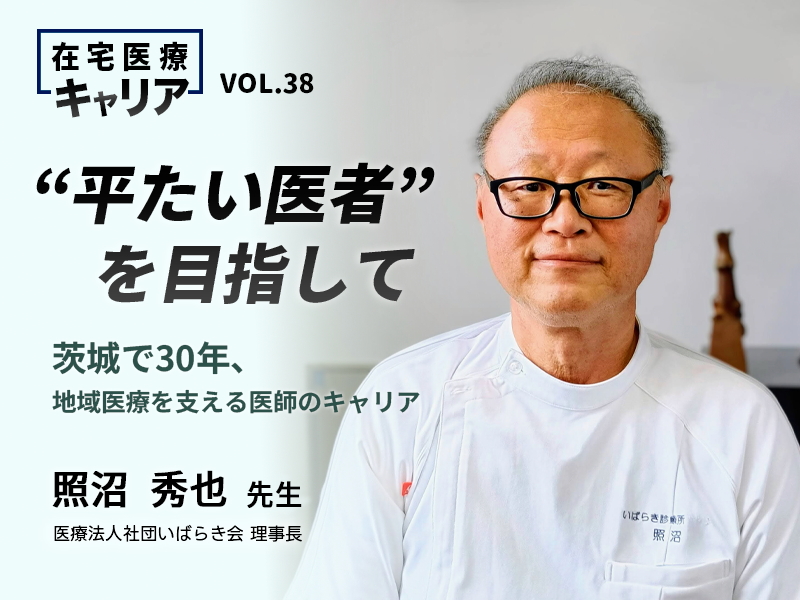

豊田地域医療センターで在宅医療支援センター長を務める近藤敬太先生。

地元豊田市にある中小病院を、総合診療を中心としたコミュニティホスピタルへと進化させる取り組みを行っています。

当時、総合診療や在宅医療が十分浸透していなかった豊田市で、近藤先生がどのようにそれらを広めていったのか、その取り組みをお伺いしました。

藤田医科大学 連携地域医療学/豊田地域医療センター 総合診療科

近藤 敬太 先生

愛知県豊田市出身。2014年愛知医科大学卒業、トヨタ記念病院にて初期研修、藤田医科大学 総合診療プログラムにて後期研修修了。研修中に藤田医科大学病院、聖路加国際病院などで勤務し2019年に半田中央病院 総合診療科の立ち上げに携わり現職。現在は日本最大規模の総合診療プログラムに指導医として所属し、豊田市を中心に約800名の患者さんに対し在宅医療を提供している。夢は豊田市を「世界一健康で幸せなまち」にすることであり、中小病院の新たな概念として注目が集まるコミュニティホスピタルを豊田市から全国へと発信している。

総合診療医は必要なのに足りていない

母親が看護師で、母方の祖父母が介護老人保健施設を営んでいたことが影響し、私は医療の道へ進みました。また、私が小学5年生のときに父方の祖母が脳出血になったことで、介護も身近にある環境で育ちました。在宅医療や地域医療への意識は、昔から私の根底にあったのかもしれません。

しかし実際に医師になってからは、循環器内科に進むつもりでした。総合診療は「急性期医療を経験した後、いつかやればいいのかな」というイメージでした。そのような中、現在の藤田医科大学 総合診療プログラム(以下、藤田総診)が豊田市と寄付講座を作り、2015年にスタートしたことをきっかけに、その研修施設である豊田地域医療センターを見学する機会がありました。そこで総合診療の魅力に触れ、知れば知るほど、必要なのに足りていない領域だということがわかったのです。

元々興味のあった循環器内科と迷いましたが、「将来、医師としてどうすればより多くの人の助けになれるだろうか?」、「急性期医療も必要だが、予防も含めて急性期医療を必要とする前の医療を充実させた方が良いのではないか」と考え、今、日本でまだ足りていない総合診療の道に進むことに決めました。この頃から、何かの選択で迷ったときは「常により多くの人の助けとなれる最善の選択をしよう」と、自分の行動基準を決めました。

そして現在は、一人でも多くの総合診療医を育てることがより多くの人の助けになるのではと思い、主に豊田地域医療センターで総合診療医の育成にあたっています。

豊田地域医療センター外観写真

総合診療医はよくある病気や曖昧な状況に向き合う専門家

総合診療をはじめて1年くらいが経過したとき、初期研修をやっていたときの同期達に会う機会がありました。同期のみんなは手術や手技などのスキルを身につけてバリバリとこなしている中、自分の進んだ道に悩む時期もありました。

そのような中で、「退院調整で困っているけどどうしたら良いのだろう」、「指導や対応が難しい後輩がいるけどどうしたら良いのか」、「自分の子供の怪我や両親の介護の相談」など、よくある病気や状況ではあるものの、何科とも言い切れないような質問を同期からよくされるようになったのです。同期のみんなが研修で幅広い分野を経験しても、専門性が高まるにつれて、こういった状況への対応が難しくなってしまうことがあります。総合診療医は、何科とは言い切れないようなよくある病気や、医療だけでなく介護や福祉も含めた複雑で曖昧な状況に向き合います。そのような「よくある病気や状況の専門家である医師」は自分しかいないのだということに気づいたのです。

同期のみんなが気軽に相談でき、少なくとも何かしらの解決策を提案できるということが、私が医師として活動する意義なのだと自覚することができました。

豊田地域医療センターを総合診療で盛り上げる

実は、豊田地域医療センターは、私が卒業した中学校の裏にあるほど慣れ親しんだ場所にあります。しかし、私が子どものころや医学部生のときの豊田地域医療センターは、どのような患者さんがいて、どのようなコンセプトで運営されている病院なのかよく分かりませんでした。

しかし、豊田地域医療センターは私が研修を始めた頃から「総合診療でコミュニティホスピタルを実現しよう」と変わり始めていました。後ほど補足しますが、全国でコミュニティホスピタルを広げていく構想の、中心となる場所でもあります。この場所で総合診療を盛り上げていかないといけないと思い、研修を修了した後は豊田地域医療センターに残り、在宅医療支援センター長に就任しました。

豊田地域医療センターの在宅部門は2015年以前からありましたが、あまり稼働していませんでした。2015年に開始した総合診療プログラムの事業から本格的に在宅医療を開始し、2025年3月時点で常勤医師が20名、看護師23名、リハビリテーション職10名、事務職12名のチームで活動しています。750名程度の在宅患者さんも4つのチームに分け、それぞれで情報共有して対応しています。2024年のデータでは年間21,546件、1日平均59.0件の訪問診療患者数まで増加しました。

地域活動での集合写真

「断らない」在宅、「家に帰りたい」を叶えられる在宅を

実は、2014年時点で、豊田市は在宅看取り率が人口10万人以上の都市の中で最下位であり、在宅医療が進んでる地域とは言い難い状況でした。これは、豊田市は病院機能が高く、最期まで病院で診ることができていたためとも考えられます。地域の方々も、特に重篤な状態で最期まで自宅で過ごすという考えが少ない地域だったのかもしれません。

私たち自身が「断らない在宅」をとても大切にしています。状態が落ち着いた患者さんで病院に通えない方への在宅医療だけでなく、癌の末期などで医療依存度が高く、帰りたいけど帰れない人を減らしたい。どんな病気を抱えていても、たとえお一人で暮らしていても、「家に帰りたい」と思っている人は家に帰ることができる、そういう地域にしていきたいなと考えていました。現在でも、緊急の依頼を頂いた場合、6時間以内には在宅医療を導入できる体制を維持しています。

もちろん連携する地域の基幹病院や医師会の理解も必要不可欠です。在宅医療の理解を深めるための勉強会や、在宅に移行した患者さんのケースカンファレンスなども行い、連携を深めていきました。地域の医師会も在宅医療の普及啓発を頻繁に行い、現在は「くらげ方式」と呼ばれる独自の病診・診診連携の取り組みを行っています(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001167228.pdf)。

市民向けの講演

そのような働きかけの結果、地域全体の在宅看取り率は平成29年度の8.4%から令和5年には15.7%まで上昇しました。医師会の運営する在宅相談ステーションへ相談された方は全員、在宅医療を担う医師に繋ぐことができています。豊田市で「最期まで自宅で」と希望する人が、在宅医療を活用して自宅で最期まで過ごすことができる地域になってきたのではないかと思います[3]。

若い医療従事者が学びたいと思える中小病院をつくる

患者さんの数が増えても、医師や看護師、リハビリテーションなどのスタッフがいないと病院は成り立ちません。患者数の増加と並行して在宅に関わる医療従事者が増えたというのも、豊田市で在宅医療が広がってきた理由です。コミュニティホスピタルという理念の元に、当院で学び、共に働きたいと考える若い医療従事者も多く集まってきてくれています。

当院では藤田医科大学と連携して総合診療プログラムを運営する他、豊田市の訪問看護師や療法士を育成するプログラムを豊田市からの委託を受け運営しています。豊田訪問看護師育成センターでは、新卒・新任の訪問看護師でも安心して療養生活を全うできるまちを実現するため、訪問看護に必要な知識や技術、多職種との協働力を養っています。また、豊田総合療法士育成センターでは、療法士がPT・OT・STの専門分野にとらわれず、総合的な教育を受けられる体制を構築しています。これらのプログラムは市内の事業所のスタッフから参加者を募っており、参加者の事業所を越えた関係性構築にも役立っています。これにより、当院は豊田市における在宅に関わる多職種の育成拠点となっています。

藤田総診ホームカミングデイの集合写真

総合診療の輪を全国の中小病院に広げたい

もう一つ、特にこれからの時代に必要になると考え、今注力しているのがリカレント教育です。他の専門科の医師でも、1~2年のパッケージで総合診療を学べるプログラムを作り始めています。開業前や大病院から地域の病院へと移る前に、よくある病気に幅広く対応できる総合診療のノウハウを知りたいというニーズが、最近になって特に多く聞かれるようになりました。全国で少しずつ、総合診療の専門性への理解が広がってきていると実感しています。

私自身、幼少期は転勤や家族の都合で地元がどこなのか分からないという感覚がありました。しかし、豊田市に永住することになり、「豊田市を世界一健康で幸せなまちにしたい」と思っています。また、どれだけ医療が進歩しても治らない病気はあるでしょう。そうなってしまった時にも、健康ではいられなくても幸せではいられる、そんなまちであれば自分自身もきっと幸せだろうと感じています。その夢を叶えるために、地域を診る総合診療に取り組んできました。そして、豊田市に総合診療を志す医療従事者が集まってくれる環境ができてきました。これからは、そのようなコミュニティホスピタルを全国の中小病院に広げていきたいと思っています。

参照

[1]診療実績|豊田地域医療センターHP

[2]在宅医療にかかる地域データ集|厚生労働省

[3]第2次豊田市在宅医療・福祉連携推進計画|豊田市在宅医療・福祉連携推進会議