在宅医療の現場では、排泄ケアが患者さんのQOLを大きく左右する重要なケアのひとつです。しかし、適切なケア方法が分からず、家族や介護者が負担を感じることも少なくありません。

本シリーズでは、排泄ケアの基本から具体的な支援方法、最新の福祉用具や医療の工夫まで、現場で役立つ情報をわかりやすく解説します。在宅医療に関わるすべての方に向けた実践的な内容をお届けします。

今回はなごや福祉用具プラザの日髙明子さんに「排泄ケアに役立つ福祉用具の種類を選び方」についてくわしく解説していただきました。

在宅介護において、排泄ケアは介護負担となる要因の一つで、在宅医療の現場において、情報収集が欠かせない項目の一つでもあります。

本人にとっても「迷惑をかけたくない」という思いや、羞恥心から排泄をがまんしたり、水分摂取を控えたりすることがあり、排泄の障害が健康リスクを高める要因にもなります。

高齢者や身体が不自由な方にとって、排泄の問題は生活の質だけではなく、生命の質、人生の質にも大きく影響します。

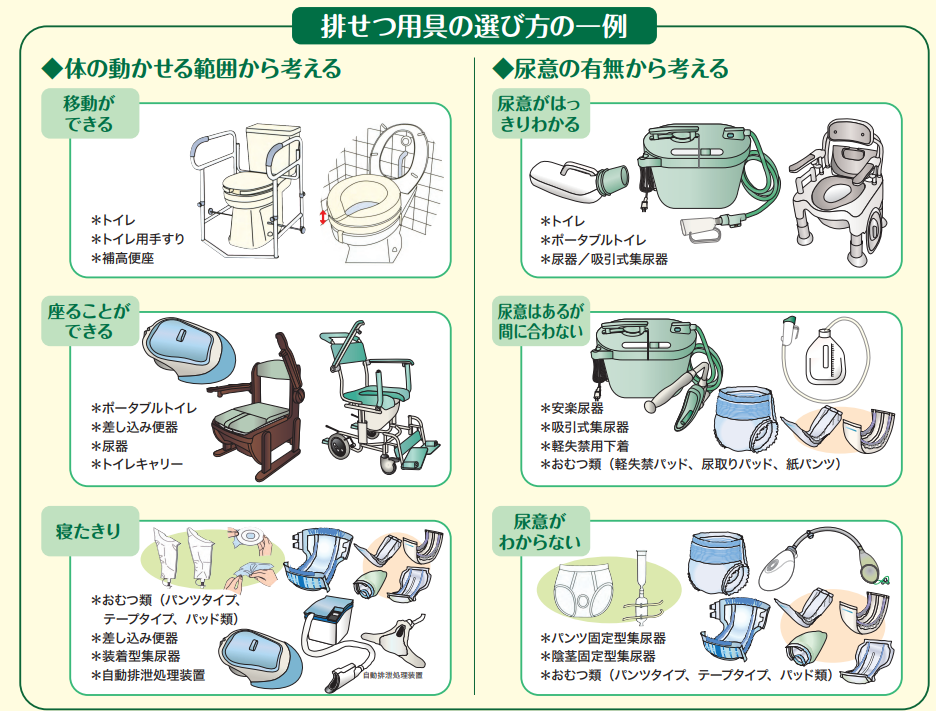

排泄動作(尿意を感じてトイレに行き、排泄後の後始末をして居室に戻るまでの一連の動作)の過程において、どの段階に障害があるかによっても、選択する福祉用具は異なりますし、適切な用具を使用することで自力で排泄できる可能性が広がります。

排泄ケア用品選定の考え方

- 自宅のトイレで排泄する方法を検討する

- ポータブルトイレで排泄する方法を検討する

- ベッド上で排泄する方法を検討する

1.トイレの環境

- 便座の高さ・便器の大きさ、長穴の形状は適切か

- トイレ用手すりの有無

- ペーパーホルダー

- 位置は適切か

- 片手でも簡単にペーパーを切ることができるか - トイレ用マット

- 尿が飛び散っても手入れが楽なものであるか

- 絶対に必要なものであるか(あえて敷かないという選択肢も) - その他

- トイレ内の室温、換気(臭いへの配慮)、照明、水洗コックの位置 等

●福祉用具のご紹介

オストメイトの方が座って排泄物を処理できる「前広便座」

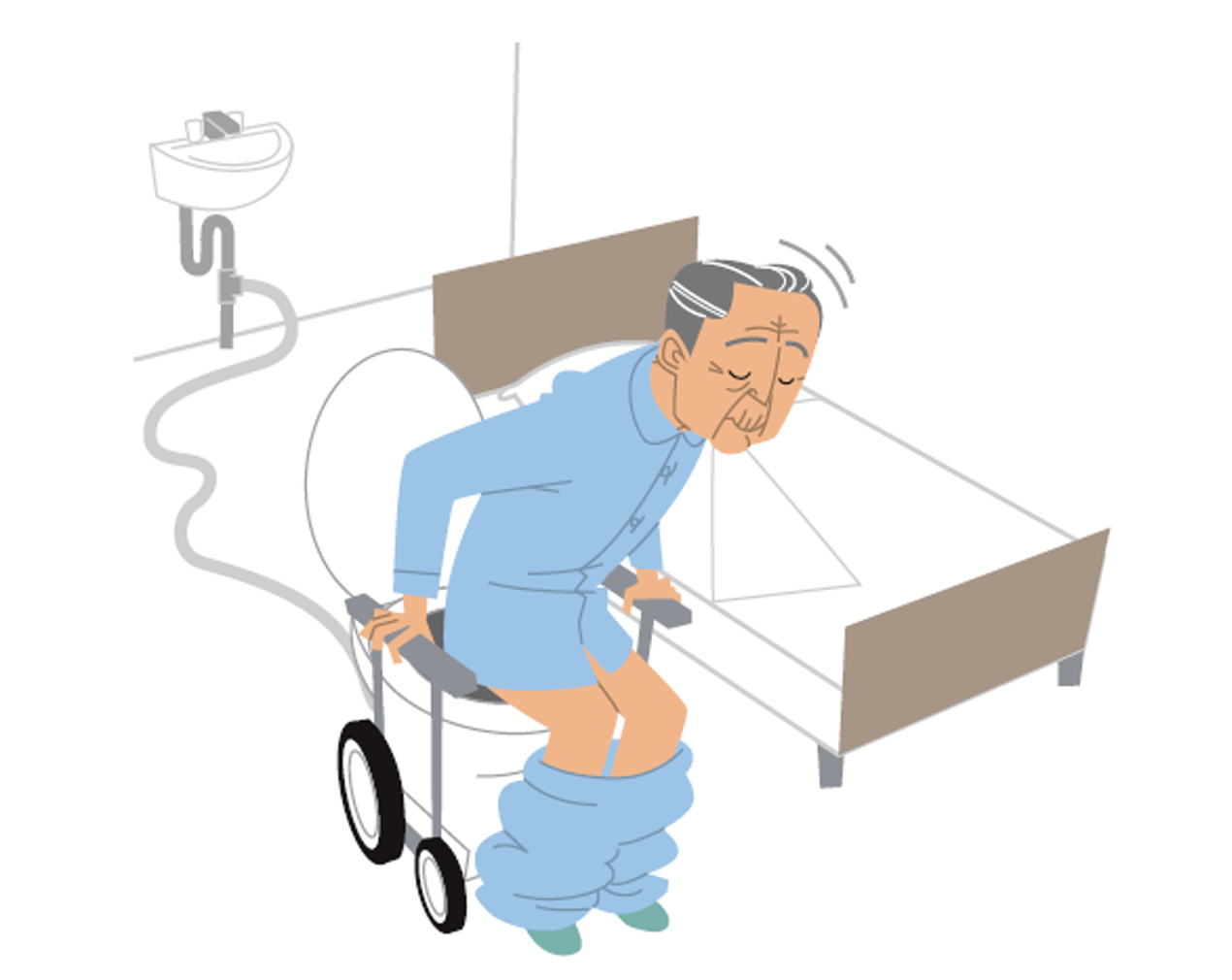

2. ポータブルトイレ

排泄用具として「おむつ」と同様に「ポータブルトイレ」を使用する場合が多くありますが、メリットだけではなく、デメリットも含めて正しい理解が必要です。

また、多くのメーカーより様々な種類の商品が提案されているため、使用する方の身体状況、住環境、介護力、習慣や価値観、経済面も含めて検討し、適切なものを選択することが大切です。

ポータブルトイレ導入の効果

① 排泄の自立を促し、QOLが向上する

- トイレへの移動が難しい方でも、自力で排泄しやすくなる

- 自立度が向上し、利用者の尊厳が守られる

- おむつの使用時間が減り、皮膚トラブルを防ぐ

- トイレを我慢することが減り、膀胱炎や便秘のリスクが低下

- 見えるところにトイレがあることへの安心感

② 介助者の負担軽減

- 移動介助が不要になり、身体的負担が軽減

- 夜間のトイレ介助が減り、介護者の睡眠時間が確保しやすくなる

③重度化リスクの軽減

- 転倒による骨折やけがを防ぐ

- 厳寒期の急激な温度変化によるヒートショック等の予防

- 睡眠の質の確保

- 水分を控えることが少なくなり脱水の防止がはかれる

ポータブルトイレを安全に使用するためのPOINT

Point① 座面の高さが調整できる⇒基本は膝下の長さに合わせる

Point② 姿勢保持と動きやすさを考慮する⇒手すり間の内寸と手すりの高さ等

Point③ 移乗のしやすさを考慮する

ポータブルトイレ使用時の問題点と対策

① 臭いの管理

購入時にはほとんど重視されていないが、ポータブルトイレの使用で最も不満に感じる問題となる

- 使用後はすぐに排泄物を処理する

- 定期的に便座やバケツ部分を洗浄する

- 防臭、消臭剤を使用し、ニオイの拡散を防ぐ

- 脱臭機能付きポータブルトイレを選択

- 自動ラップ式ポータブルトイレの使用

- 消臭、防臭マットの使用

② 排泄物の処理と衛生管理

排泄物の処理を適切に行わないと、感染症のリスクが高まる。また、処理バケツを洗う場所、スペースがないことが介護負担につながるので注意が必要

- バケツに処理袋を設置しバケツの洗浄する手間を省く

- 自動ラップ式ポータブルトイレの使用

- 水洗ポータブルトイレの使用

③ 転倒のリスク

コンパクトさや軽さ、安価な商品であることのみを重視して購入すると、高さ調整や手すりの位置調整ができずに、立ち座りの際の転倒リスクにつながる可能性あり

- 肘掛けや手すりの活用(体を支えることでバランスを取りやすくする)

- 滑り止めマットを敷く(床で滑ることを防ぐ)

- ポータブルトイレの位置を調整し、立ち座りしやすい環境を整える

④ 認知症の方の使用の難しさを考慮する

認知症の方の場合ポータブルトイレの存在が理解できない、また、その使い方を忘れてしまうことがあります。

- トイレの場所を明確にし、案内をつける(目立つ色やマークを使用する)

- 介助者が声かけを行い、排泄のタイミングをサポートする

- 普段からポータブルトイレを使う習慣をつける

意外と知らない?! ポータブルトイレにある、いろいろな機能

- 脱臭機能

- 温水シャワー機能

- 便座:抗菌便座(プラスチック便座)

- ソフト便座/お尻のやせた方、長時間に着座される方

- 暖房便座/心疾患、高血圧、腰痛の方など

- 長穴便座/小柄で奥まで座れない方

男性の場合でも陰茎が干渉せず排尿しやすい。

- オイルダンパー機能付き/音を出さずに静かにしまる

- 温水洗浄便座付き補高便座 - 尿こぼれガード付き便座

- 自動ラップ機能

- 移乗動作や姿勢保持のサポートタイプ

- 後方に介助スペースがあり、陰部洗浄や薬の塗布がしやすいタイプ

- 片手で切れるペーパーホルダー

- 排泄状態の自動計測ができるタイプ

- エレベーティングができるタイプ

- 収納に便利。折りたたんで保管できるタイプ

3. 排泄支援関連のテクノロジー(介護ロボット)

介護サービスの質の向上、介護者の負担の軽減、高齢者等の自立支援を推進するために、介護ロボットやICT等のテクノロジーを利用したものを総称して「介護テクノロジー」といい、現在市販されている排泄支援の介護テクノロジーには主に以下のようなものがあります。

失禁イコール「おむつ」ではなく、身体状況、環境、介護力、習慣や価値観、経済的な側面も含めての検討が必要です。

排泄支援の機器の普及率は全介護テクノロジー分野の0.5%程度(令和3年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査結果を引用)で、社会生活の中に浸透して活用されているとはまだまだ言い難い状況です。

排泄物の処理

<排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調整可能なトイレ>

利用者が専用のおむつを装着し、排泄をすることで、自動的に収集処理する。トイレへの移動が困難な場合でも快適に過ごすことができる

排泄予測・検知

<排泄を予測又は検知し、排泄タイミングの把握やトイレへの誘導を支援する>

利用者の体調や行動パターンをモニタリングして、排泄のタイミングを予測することができるシステム。これにより、適切なタイミングでのトイレ誘導が可能となり、失禁のリスクを低減します。

動作支援

<ロボット技術を用いてトイレ内での下衣の着脱等の排泄の一連の動作を支援する機器>

トイレ内での下衣の着脱やたち座りなど排泄動作を支援するもの。利用者の自立度が向上する、または介護負担も軽減される。

適切な排泄ケアと福祉用具の活用は、本人の尊厳を守り、自立を支援する重要な要素です。それぞれの状況に合ったケアを選ぶ際には本記事で紹介したポイントを参考にしてみてください。

次回は、「おむつの選び方」について解説します。