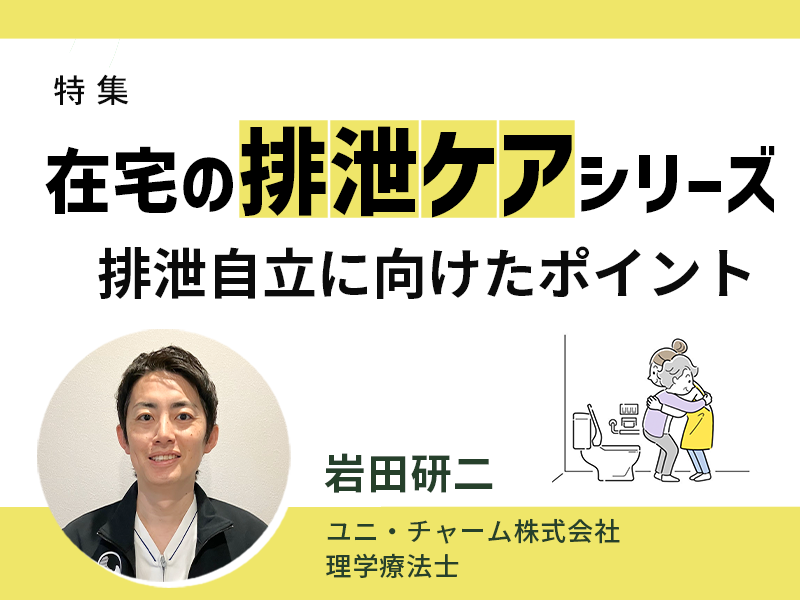

在宅医療の現場では、排泄ケアが患者さんのQOLを大きく左右する重要なケアのひとつです。しかし、適切なケア方法が分からず、家族や介護者が負担を感じることも少なくありません。

本シリーズでは、排泄ケアの基本から具体的な支援方法、最新の福祉用具やケアの工夫まで、現場で役立つ情報をわかりやすく解説します。在宅医療に関わるすべての方に向けた実践的な内容をお届けします。

今回はユニ・チャーム株式会社の岩田研二さんに「在宅における排泄自立に向けたポイント」についてくわしく解説していただきました。

排泄場所が「トイレ」か「紙おむつ」かで予後は変わる

上図は当社で実施した在宅介護者に向けての追跡調査です。同じ利用者を1年ごとに追跡しており、左から①生活動作の自立度(Barthel Index)、②生活意欲(Vitality Index)、③要介護度の切り口でトイレ排泄と紙おむつ内での排泄の変化をみています。青がトイレ排泄、緑が紙おむつ内での排泄をしている方の推移です。スタート時点での差はほぼ見られなかったですが、紙おむつ内で排泄している方は、2年後に悪化していることが分かりました。一方、トイレでの排泄者は維持・向上ができています。いかにトイレでの排泄が重要であるかが分かると思います。しかしながら在宅でトイレでの排泄を困難にする理由は介護する側にもあります。

在宅介護経験者は「排泄」で最も苦労している

在宅介護経験者696人を対象に行った内閣府の調査¹⁾によると、「在宅介護で最も苦労したこと」として最も多く挙げられたのは、「排泄(排泄時の付き添いやおむつ交換)」でした。全回答の62.5%(複数回答)が苦労したと答えており、入浴、食事、移乗よりも苦労したと報告されています。さらに2022年の国民生活基礎調査²⁾では、同居の主な介護者と要介護者等がいずれも65歳以上の「老老介護」の割合は63.5%と在宅での排泄ケアの介護負担が大きくなっており、家族だけでの介護は限界に近づいていることが分かります。

紙おむつ内での排泄は自尊心を傷つける

このような状況下では、介護力の低下や歩行の自立ができない場合、トイレでの排泄は難しく、やむを得ず紙おむつで排尿・排便を行うケースが増えます。しかし、紙おむつの着用を自ら望む人はいません。誰もが自分のタイミングで好きな場所で排泄をする権利を持っています。紙おむつ内での排尿・排便の経験は自尊心を傷つけます。特に、ベット上での紙おむつ内での排便は難しく、便秘を引き起こし、下剤を投与する悪循環を発生させます。

進化する排泄関連用品

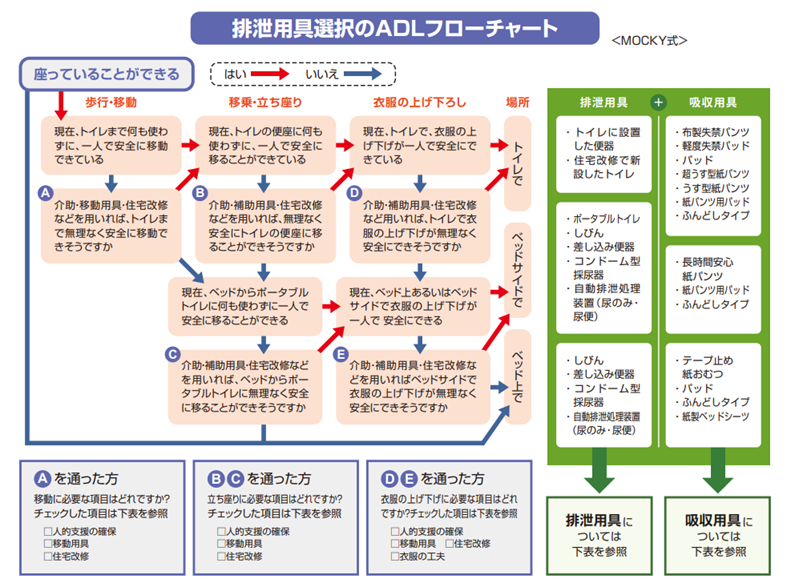

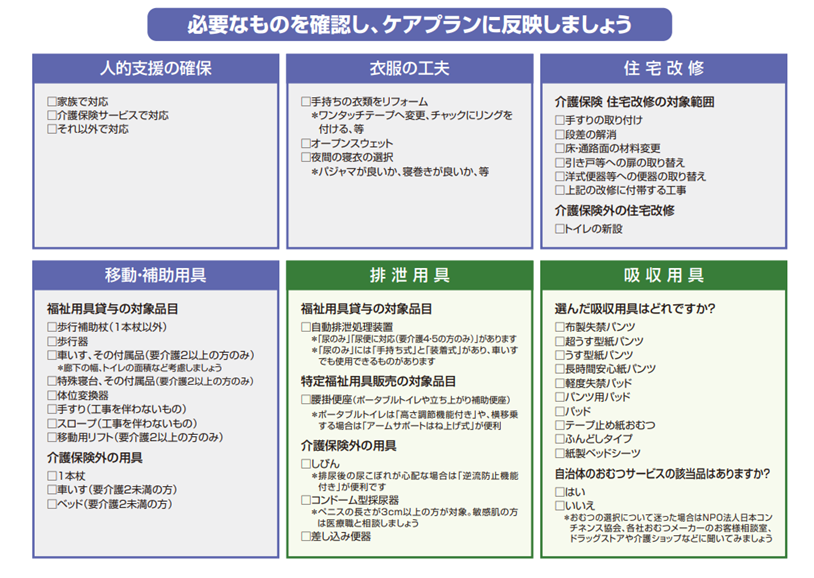

紙おむつや福祉用具なども年々進化しており適切な排泄用品を選択しご本人の残存機能を活かすことができれば、トイレでの排泄が可能になる可能性があります。なぜこの方が座位姿勢を取れるにもかかわらず、トイレでの排泄ができず、紙おむつ内排泄に頼ることになったのか、常にその理由を考えることが重要です。MOCKY式ADLフローチャート³⁾を使用すれば、運動機能から適切な排泄場所、排泄用品を導いてくれるのでご活用ください。

スタンディングリフトの活用

最近の在宅におけるトイレ介助のトレンドを紹介します。介護をする側・される側双方の負担軽減ができるアイテムとして介護保険対象でレンタル可能なスタンディングリフトがあります。 過去、上図⁴⁾のように施設で勤務していた際にも使用したことがあり、1人で移乗が難しい方を安全にトイレまで移動させることができました。在宅でも座位施設からトイレまでの移動・便座への移乗だけでなく立位の保持もサポートできるために、今後、さらに老老介護が進む日本ではリフトなどの介護ロボットや排泄状況が分かる排泄センサーなどの普及は必要です。

その方が望む排泄支援を諦めない

引用:排泄ケアナビ|排泄自立の重要性

国際生活機能分類(ICF)をスケールに、上図の4象限⁵⁾で自立排泄支援のアセスメントを考えてみましょう。それぞれの項目でプラス面とマイナス面に分けて記載すると、何が問題で、どのように解決できるかヒントがもらえます。例えば、歩行ができなくてトイレに行けない場合も、歩けるように訓練をするという方法もありますが身体機能の回復には限界もあり、手すりをつけたり、車椅子やリフトを使ったりすれば移動できるかもしれません。また、本人の意欲も大切で、「トイレで排泄したい」と望まれるのであれば多職種と連携し、本人が望む排泄方法を尊重し、最適な方法を見つけ出すことが重要です。

まとめ 在宅医療の対象となる疾患は排泄障害をきたす

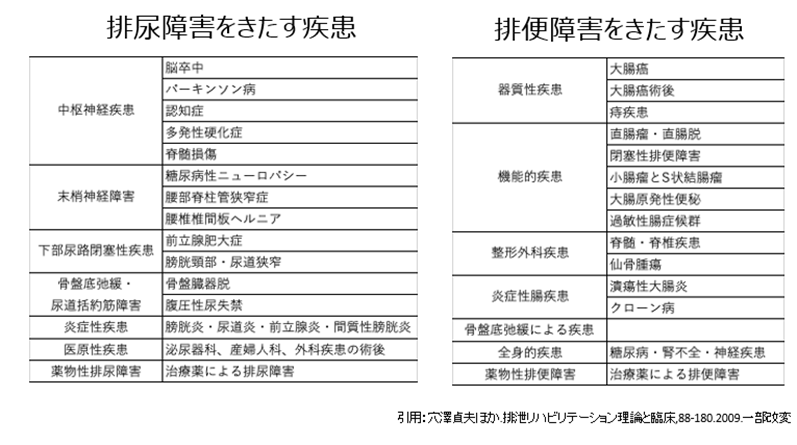

上図⁶⁾は、排泄障害をきたす疾患です。左が排尿障害、右が排便障害となります。いかがでしょうか?在宅医療を受ける方の主疾患の多くが該当すると思います。さらに加齢に伴う尿失禁の問題など、排泄障害を抱える方との関わりは多いはずです。排泄という行為は、人間の尊厳における最後の砦です。日本では、排泄に関する問題が文化的な側面から顕在化しにくいという状況も見られますが、それを乗り越えて、介護する側・される側の双方が快適な排泄ケアを提供できるよう、前向きな支援を行うことが求められています。

参考引用文献:

1)内閣府政府広報室「介護ロボットに関する特別世論調査」の概要,2013.

2)厚生労働省.国民生活基礎調査,2022.

3)岩田研二,移乗サポートロボット「Hug L1」.知っててよかった!リハビリ機器:リハビリナース13(5)506-508,2020.

4)これでわかる「トイレ・排泄用品」の選び方、使い方の基礎知識」トイレ・排泄用品編,2023.

5)船津 良夫,生活機能回復への支援,自立排泄の重要性,排泄ケアナビ.

6)穴澤貞夫ほか.排泄リハビリテーション理論と臨床,88-180.2009.