本連載では、フランスとイタリアの在宅医療の概要と動向について、8回にわたって紹介する。フランスでは在宅医療を取り巻く制度・政策と多職種連携の現状と課題を論じる。具体的には、かかりつけ医制度、在宅入院制度、高齢者住宅、緩和ケアと意思決定支援、さらにはフランス版ナースプラクティショナーに引き付けながら、フランスの在宅医療を取り巻く動向について多面的に検討する。

イタリアでは医療制度と家庭医、イタリア版地域包括ケアと緩和ケア、在宅医療とネットワーク形成について論じる。今後の在宅医療の展開のヒントになれば幸いである。

日本福祉大学 社会福祉学部 教授

篠田 道子 先生

筑波大学大学院教育研究科修了。病院勤務、民間企業を経て日本福祉大学社会福祉学部赴任。2008年日本福祉大学社会福祉学部教授(現在に至る)。2011年から1年間は慶応義塾大学大学院経営管理研究科で、訪問教授としてケースメソッド教授法を学ぶ。主な研究テーマは、医療・福祉マネジメント、終末期ケア、ケースメソッド教授法、フランス・イタリアの医療・看護・介護制度と人材育成

1.フランス医療制度の概要と最近のトピックス

フランスの医療機関は設置主体により、公的機関、民間非営利機関、民間営利機関に区分されている。フランス調査研究政策評価統計局(DREES)の調査によれば、2018年の医療機関数は3,042で内訳は、公的機関1,360(45%)、民間非営利機関682(22%)、民間営利機関1,000(33%)である。病床数についても、公的機関24.3万床(62%)、民間非営利機関5.6万床(14%)、民間営利機関9.6万床(24%)と、いずれも公的機関と民間非営利機関が7割を占め、中心的な役割を担っている。

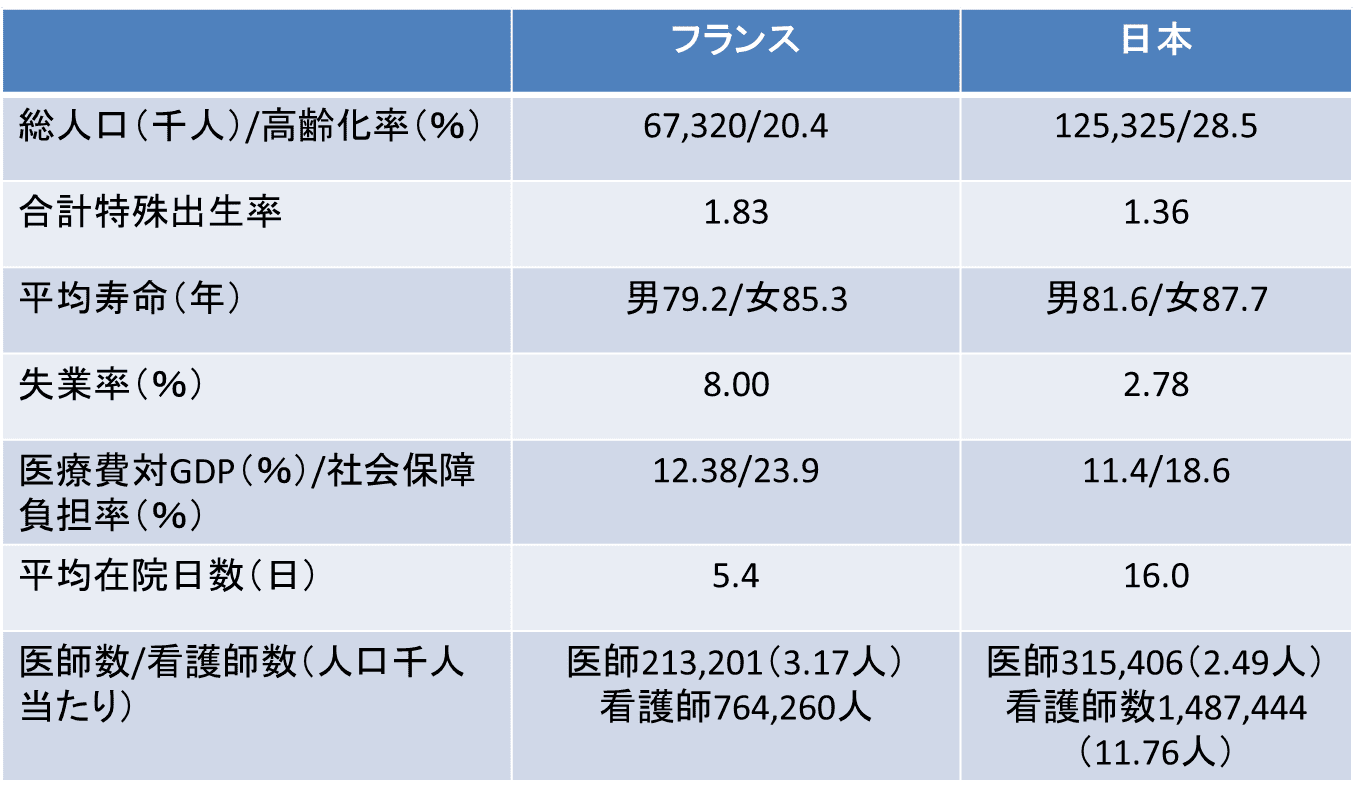

医療機関は急性期病院、長期療養型病院、精神病院に分かれており、急性期病院の平均在院日数は5.4日と短い(表1)。入院医療費は公的保険でカバーされる部分については、疾病金庫から病院に直接支払われる。給付率は70~80%(医療行為や薬の種類によって異なる)であるが、国民のほとんどが補足医療保険に加入しているので、残りはこちらから支払われる。

フランス医療制度については、保健医療サービスへの不便なアクセス、制度の縦割りによる病院・診療所・高齢者施設等の連携体制の未整備、医療従事者の負担増大と賃金の低さ(特にコメディカル職)、デジタル化の遅れなど、さまざまな問題を抱えていた。

フランスは2009年7月21日法により医療計画と地方健康計画を統合したことで、保健予防、入院医療(病院)、外来医療(診療所)、福祉までを含めた総合的な行動計画を策定している。これにより、地域全体を大きな施設として捉え、在宅入院制度(HAD)【注1】)や緩和ケアネットワークを動く社会資源として位置づけ、場所や制度を越えてサービスを提供する仕組みを整えてきた。日本の地域包括ケアシステムづくりに近い取り組みある。特にHADは在宅医療の中核的な制度であり、次回詳しく述べたい。

長くなった高齢期のケアは、症状や生活環境などは一律ではない。病状が変化するたびに住まいを移動するのではなく、変化してもケアの継続性を保つために、多職種チームが移動するという体制を整えてきた。ただし、前述したように医療と介護の縦割り体制や細分化された給付制度など、利用者にとっては分かりにくく、煩雑な手続きが問題となっている。

2.フランスの医師数とかかりつけ医制度

フランス国内に勤務する医師数は、2019年1月時点で226,859人、内訳は総合医102,169人(45%)、専門医124,690人(55%)である。OECD(2021)によれば、2019年の人口10万人当たりの医師数は3.17人で、日本の2.49人より多いものの、OECDの平均3.5人より少ない(表1)。戦後のベビーブーム世代の大量引退もあって、医師不足が顕在化してきている。そのため、近年は医学生数の枠を増加させる措置を講じている【注2】。また、わが国と同様に地域や診療科ごとに医師数の偏りがあるという問題も生じている。

かかりつけ医制度(le médecintraitant)は2004年8月13日法によって導入された。自由開業制度を維持したうえで、緩やかなゲートキーパー的な役割である。16歳以上のフランス国民はかかりつけ医を選択することが義務付けられ、さらに2016年10月20日付け省令でかかりつけ医の登録が義務化された。

かかりつけ医を受診した場合の自己負担は3割であるが、それ以外の医師を受診すれば自己負担は7割となる。ただし、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、小児科、歯科はかかりつけ医の紹介なしに受診しても3割負担で済む。

筆者は2019年にパリ市内の診療所を訪問し、ヒアリングを行った。ここでは4つの診療所(正確には診療室)があり、待合室は共同で使用していた。いわゆるグループ診療で、インターネットを使った完全予約制であった。医師同士に雇用関係はなく、独立して診療を行うが、カンファレンス・研修・受付業務などは共同運営である。外観は日本のクリニックモールに近いが、日本と異なり診察室内は軽装備で、血液検査や画像検査が必要な場合は、別の施設に患者が出向くことになる。

訪問した4つの診療所の医師はすべて女性医師【注3】で、うち2人はパートタイムを選択し、週3日勤務しているとのことである。グループ診療のパートタイムを選択した理由は、ワークライフバランスを重視している、個人開業よりはグループ診療の方が運営コストを抑えられる、医師同士で相談し合える環境に魅力を感じたとのことである。

外来の診療報酬は患者一人当たり25ユーロで、これはとても安いと強調していた(薬剤費は別建て)。正規登録患者は医師によって異なるが、1500~1800人程度である。かかりつけ医は幅広い専門知識とスキルを持ち合わせ、すべての病気に対応する医師であることを報酬として評価していないとのことである。ただし、ゲートキーパーとしての役割や受診ルートの整理によって医療費の適正化に貢献しているという言葉が印象的であった。

3.入院医療よりは在宅医療にシフト

フランスの高齢化率は2020年で20.4%であり、2050年には33%になると推計されている。このような背景から、社会生活や医療介護サービスなどを高齢化に対応すべく「高齢化社会への適応に関する法律」(Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement)が2015年12月28日に公布された。この法律は、高齢者が安心して年齢を重ねることができるよう、住み慣れた地域での在宅支援体制の促進、高齢者の権利と自由を強化している。

世論調査でもフランス人の在宅志向は高く、加えて平均在院日数は5.4日と短いため、入院医療よりは在宅医療にシフトしてきた経緯がある。フランスにおいて在宅医療の根拠法は公衆衛生法典、福祉介護系サービスの根拠法は社会福祉・家庭法典と縦割りであり、それぞれが複雑な法体系で構築されている。

診療所のかかりつけ医はもっぱら外来診療に注力しているため、訪問診療はあまり行っていない。訪問診療を担っている医師はHADに所属する医師である。HADは病診連携の中核的な役割を担い、個人開業者(かかりつけ医・開業看護師等)との関係を強化し、退院後の在宅支援を円滑にする。つまり、自宅に居ながらも、入院と同じ医療が受けられ、「入院医療の延長線上としての在宅医療」「多職種による濃厚ケア」が基本路線である。

在宅医療の目的は、医学的管理を受けながら質の高い在宅生活を送ることであり、目的達成のためには、多職種連携が欠かせない。

多職種連携を担う組織・職種として、①開業看護師・開業リハビリテーション職・在宅看護サービス(日本の訪問看護ステーションに近い機能)、②在宅援助・ケアサービス(ホームヘルプサービス)、③CLIC(地域インフォーメーション・コーディネートセンター、地域包括支援センターに近い役割)【注4】、④MAIA(医療と介護のワンストップサービス拠点、ケアマネジメントを担う)などがある。特にMAIAは中重度者のケアマネジメントを担い、2008年から資格化されたケアマネジャーが配置されている【注5】。MAIAのケアマネジャーは、かかりつけ医の助言を受け、ケアプランを策定している。

4.混在するケアマネジメント

在宅医療を支える組織は、上記以外にも複数誕生している。すでにHAD、CLIC、MAIAなど複数のネットワークがあり、これに開業看護師や訪問看護などが加わる。そのため、どこがケアマネジメントのイニシアチブをとるべきかがはっきりしない。しかも、制度が縦割りで、複雑な給付体系のため、これらの連携は必ずしもうまくいっていない。特に在宅医療の要となるかかりつけ医は、外来診療に注力しており、関与が少ないのが現状である。

このようなことからフランス政府は在宅サービスのシンプル化に舵を切る予定であるが、縦割りで発展してきた長い歴史があり、職種間・組織間の隔たりを取り払うには、試行錯誤が続くと思われる。今後の動向を注視したい。

【注1】HAD:Hospitalization a Domicileは、在宅入院と訳される。1992年10月2日の省令によれば「病院勤務医およびかかりつけ医により処方される患者の在宅における入院である。予め限定された期間に(ただし、患者の状態に合わせて更新可能)、多職種連携により、継続性を要する治療を自宅で提供するサービス」と定義されている。

患者の自宅を病床とみなし、医療ニーズの高い患者に対し、HADが病院の医療チームと、かかりつけ医・開業看護師と協働で、退院後も入院と同レベルの医療サービスを提供するものである。制度を支えるコーディネーターは、HAD所属のコーディネート医師とコーディネーター看護師である。

【注2】医学部の定員増が検討されており、2021年からは秋以降、5年間にわたり医学部2年生の定員を2,000人(前年比14.3%)増やす計画を発表した。

【注3】OECDの調査によれば2021年におけるフランスにおける女性医師の割合は47.5%であるが、35歳未満の若い医師の場合は61%を占める。

【注4】CLIC:Centre Local d’Information et de Cordination Gerontologiqueは、地域インフォーメーション・コーディネートセンターと訳される。地域で生活する在宅高齢者とその家族への相談、助言、地域の社会資源とのネットワーク形成、諸サービスの調整等を行う地域密着型の組織である。多職種チームを形成し、連携して在宅支援にあたる。2004年8月13日法、第56条を根拠法とする。財源は、市税、県の補助金、老齢年金金庫や疾病金庫からの拠出金で構成されている。県が設置主体であるが、市やNPO法人などが運営している。わが国の地域包括支援センターの役割に近く、在宅生活を継続するため、公正中立的な立場で、支援チームが他機関と連携しながら支援している。

【注5】MAIA:Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomieは、自律と包括的ケアのためのネットワークと訳される。保健・医療・福祉・介護サービスの総合相談窓口として、2009年にモデル事業として17か所設置された。当初はアルツハイマー病など神経性疾患に限定されていたが、現在は60歳以上の自律を喪失した高齢者の在宅生活の維持を目的とし、全国に配置されている。主に中重度者のケアマネジメントであり、縦割りの医療・介護・福祉サービスのコーディネートをしている。

表1 フランス基本情報