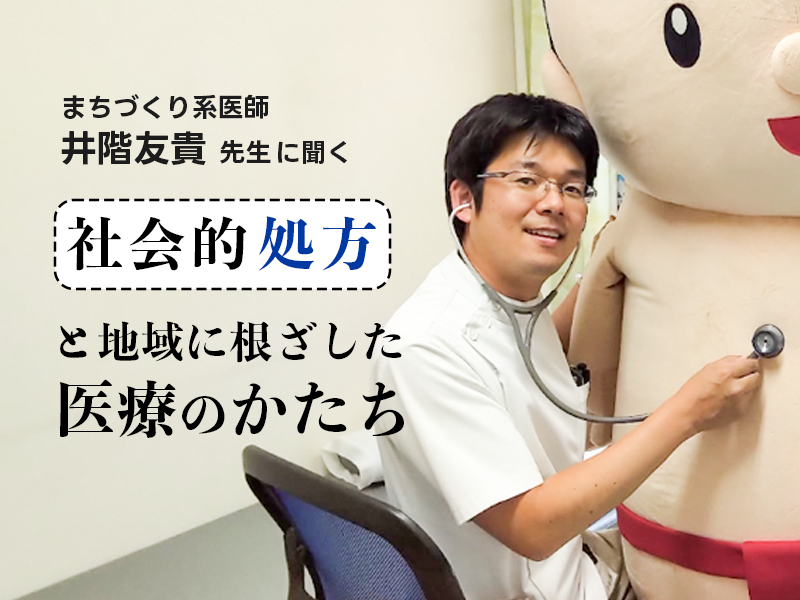

福井大学医学部地域プライマリケア講座・教授 井階 友貴 医師

1980年兵庫県丹波篠山市生まれ。

滋賀医科大学卒業後、2008年より福井県高浜町に赴任、09年から福井大学医学部の教員として高浜町マスコットキャラクター「赤ふん坊や」と共に地域医療、医学教育、健康のまちづくりに邁進。

18年より同講座教授。14年~15年ハーバード公衆衛生大学院客員研究員、15年より高浜町健康のまちづくりプロデューサーを兼務。

自他共に認める「まちづくり系医師」。

全国36(漸増中)の自治体が加盟する健康のまちづくり友好都市連盟を主宰。総務省「地域力創造アドバイザー」。

著者(聞き手):水谷 祐哉

医療法人はしもと総合診療クリニック リンクワーカー/任意団体 みえ社会的処方研究所 代表

理学療法士として病院勤務後、自治体とともに暮らしの保健室設立に携わる。2020年より任意団体 「みえ社会的処方研究所」を運営し、地域資源を活用した社会的処方の実践をおこなっている。現在は、医療法人橋本胃腸科内科 はしもと総合診療クリニック リンクワーカーとして活動。自治体と共に社会的処方に関する研修の企画・運営にも取り組んでいる。

Facebook

「まちづくり系医師」と呼ばれる理由

――本日は、福井県高浜町を拠点に「まちづくり系医師」として活動されている井階友貴先生にお話を伺います。

まず、先生が高浜町に来られた経緯から教えてください。

井階:2008年に高浜町の和田診療所に赴任しました。

当時は医師不足が深刻で、住民の方々も医療への関心が薄れつつありました。

「このままでは地域医療が立ち行かなくなる」という危機感から、福井大学医学部に「地域プライマリケア講座」が設置されることとなり、その一員として地域に根ざす活動を始めたことがきっかけです。

――「地域医療を守る」ことが出発点だったのですね。

井階: そうですね。与えられた役割を全うすることを大切にしています。

ただ診療所で診るだけでは、住民さんの生活の課題は解決できません。

医療と生活、つまり地域とのつながりを意識するようになったのは自然な流れでした。

地域の医療体制が危機に瀕した2009年に立ち上がったのが「たかはま地域☆医療サポーターの会」です。

住民が主体となり、医療を“支える”だけでなく“一緒に守る”ために始まった会です。

現在は医療体制も整いましたが、今もメンバー同士の交流は続いており、診療所の花壇整備など活動などを継続しています。

井階先生の考える「社会的処方」とは

――最近よく耳にする「社会的処方」。先生ご自身はどのように捉えておられますか?

井階:医療の現場から地域につなぐことは簡単ではありません。

医療者が「処方する」という考え方についても賛否が分かれているところですね。

あえて社会的処方という言葉は使っていませんがとても大切な考え方だと思います。

実際に人との繋がりで救われている人がいることは臨床の現場でも感じます。

一方で、診察室で「こんな活動がありますよ」と紹介しても、実際に参加する方はごくわずかです。

人が集まることが苦手だったり、移動手段がなかったり、背景はさまざまです。

だからこそ、「処方」という形で特定の活動を押しつけるのではなく、できるだけ幅広くいろんな人や活動と網の目のようにつながっておくことが大事だと考えています。

その網に引っかかる瞬間が、誰にでも訪れるかもしれませんから。

――「限られた処方箋」ではなく「地域に網目を張る」というイメージですね。

井階:はい。医師として活動を処方するということよりも、リンクワーカーのような存在を地域にどのように増やしていくかが重要です。

そして地域の人と人が繋がれる場所をどのように増やしていくかを考えています。

地域に活動や人の網目を巡らせることで、その無数のつながりの中に、本人に合った選択肢が見つかるのではないでしょうか。

――「人と人が繋がる場所」が生まれる上で大切なことはありますか?

井階:まずは「行ったら楽しそう」と思ってもらえることでしょうか。

健康づくりのために集うこともとても大切です。

でも行くと楽しそうとか、美味しいものが食べられるなど、参加者が行ってみたいと思える場所があることで、結果的に人と人が繋がるということが理想的ですし、何より継続できる秘訣だと思いますね。

地域の愛着を育む「赤ふん坊や体操」

――地域とのつながりから「赤ふん坊や体操」が生まれたと伺いました。

井階:高浜町には「赤ふん坊や」というキャラクターがいます。

昭和63年頃に誕生したのですが、そのキャラクターをモチーフに2018年、「赤ふん坊や体操」が誕生しました。

――体操の誕生には先生も関わられたのですか?

井階:きっかけは「けっこう健康!高浜☆わいわいカフェ」という住民参加型の健康カフェでした。

そこで“赤ふん坊やの唄”を作った地元のアマチュアバンドの関係者と出会い、この曲を使っていいよと言ってくださったんです。

偶然の連鎖から体操が生まれ、今では小学校や町民運動会の準備体操がラジオ体操から赤ふん坊や体操に変わるまで地域に定着し、愛されています。これは赤ふん坊や体操の普及に尽力した町の理学療法士の活躍も大きいんです。

「健康づくり」はNGワード

――先生が活動で大切にされている心得はありますか?

井階:「健康づくり」という言葉は、あまり使わないようにしています。

なぜなら「健康のためにやりなさい」と言われると義務感が強くなってしまうからです。

そうではなく、まずは「自分が楽しいこと」から始めるのが大事。

楽しそうに活動していれば自然と人は集まるんですよね。

――住民さんとの関わりも、先生にとって「楽しい」ことだったのでしょうか。

井階:はい。私は「お医者様」と呼ばれる存在に違和感があって。

患者さんと上下関係ではなく、フラットでいたい。

地域の人と同じ場所で過ごし、笑い合うことの方が自分にはしっくりきました。

地域が求める「居場所」を知ること

――地域活動を広げる上で、何を大切にされていますか?

井階:やっぱり「町民がどんな場所を望んでいるか」を知ることです。

外から「こうあるべき」と持ち込むよりも、住民さん自身が求めていることに耳を傾ける。それが活動の持続につながります。

――まさに「社会的処方」とも重なりますね。

井階:はい。住民が望む場やつながりを、ちょうどよいタイミングで紹介できる。

医師としてはその「橋渡し役」でありたいと思っています。

井階先生にとってのモチベーション

――地域活動を続ける原動力はどこにあるのでしょうか。

井階:繰り返しになりますが、「自分が楽しいことをやる」ということです。

使命感や義務感では長続きしません。でも、自分が心から楽しいと思える活動なら自然と前向きになれるし、人も集まってきます。

社会的処方という言葉も大切ですが、もっとシンプルに「地域を楽しむこと」が一番大事なんじゃないかと思っています。

臨床とまちづくりの両立

――現在のスケジュールはどのように組まれているのですか?

井階:平日は診療所で臨床に専念しています。平日時間外や土日祝日は地域での活動に時間を充てています。

医師としての責任を果たしつつ、住民との接点を大切にする――その二本柱でやってきました。

――最後に、これから地域で活動をしたいと考えている方に一言お願いします。

井階:これからも地域の人とフラットに関わり続けたいと思います。

まずは活動する自分自身が楽しむこと。小さな楽しみの積み重ねが地域を変えていく。

そのことを忘れずに、一歩ずつ続けてもらえればと思います。

おわりに

「社会的処方」という言葉は専門的に聞こえますが、井階先生のお話を伺うと、その本質は「楽しいことを通じて人と人がつながる」ことにあるように思えます。

赤ふん坊や体操は町の子どもから高齢者まで楽しめ、あのメロディーを聞くと高浜町を思い出します。

きっと町の人々はあのメロディーを耳にすると故郷を思い出し、当時の情景が目に浮かぶのでしょう。

赤ふん坊や体操は、町の人々の郷土愛を育んでいるのです。

医師としての専門性を活かし、日々の臨床や活動を通して地域のニーズを把握し、そのニーズに合った活動を町の人々と共に創り出す。

地域の一員としてフラットに関わり、町の人々の誇りと愛着を育む姿。

その在り方こそが、「まちづくり系医師」と呼ばれる理由なのかもしれません。