今回は、東京都神津島村保健センターにて保健事業に携わってこられた小泉裕一氏に、離島における在宅医療の特徴や課題、これからの展望について解説いただきました。

小泉裕一 氏

東京都神津島村保健センター

医療職チーフ/理学療法士 /修士(経営情報学)

2012年~2014年に青年海外協力隊員としてモンゴルに派遣され病院支援を行い僻地医療に関心を持つ。

2016年に東京都神津島村に移住し、保健センターで全世代のライフステージに関わる保健事業を実践。

2022年から地域ケアのエコシステム化を目指してシマフク(神津島村の福祉を考える会)を主宰。

1. 離島の現状と課題

ーー神津島診療所での診療の特徴や、日々どのような業務を担当されているか教えてください。

離島統計(2020)によると、日本は14,125 島からなる島嶼国家で、有人離島が416 島あり、約600,000 人の人々が住んでいる。離島にも様々な規模があり淡路島や石垣島のような人口50,000 人規模の島もあれば、神津島村のように1700 人程度の島や、青ヶ島村のような150 名程度の島など、離島ということだけで一括りにはできない難しさがある。

しかし人口3000 人未満の離島が90%以上を占めている現状があり、小規模のコミュニティで成り立つ離島が多い。

図:東京都神津島村

離島の機能を維持することは国家としても重要である。

昨今の日中問題では排他的経済水域の課題がよく取り上げられる。

有人離島があるということだけで、侵攻の抑止力につながると言われているが、離島の役割は離島振興法で以下のように定められている(離島振興法第一条)。

1)排他的経済水域等の保全

2)海洋資源の利用

3)多様な文化の継承

4)自然環境の保全

5)多様な再生可能エネルギーの導入及び活用

6)自然との触れ合いの場及び機会の提供

7)食料の安定的な供給

様々な役割が示されているが、離島の人口は減少の一途を辿っている。

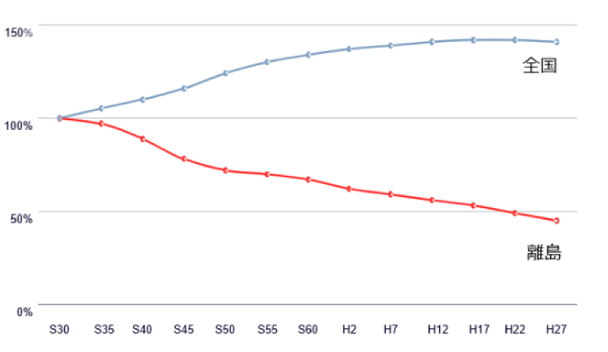

昭和30年を起点としたときの人口増減率は、平成27年時点で約50%減少しており、大幅に人口が減少していることが分かる。

(出展:離島統計2020から筆者作成)

今後も人口減少が進んでいくと、居住地域でなくなる島が増えていく可能性は高い。

実際に東京都の伊豆諸島、小笠原諸島では、三宅村と小笠原村以外、消滅都市に含まれている(*増田レポート2014)。

人口減少の大きな要因は、産業の衰退化や都市部への人口流出といったことがある。

島で生まれても島に帰郷しない人が多いのは、進学などを契機に生活基盤が内地の都市部で整ってしまうということがある。

これは離島に限ったことではないが、元々人口が少ない離島地域ではその影響を強く受けやすい。

一方でIターンのような形で離島のような不便な地域に移住する人々が少しずつ増えているケースもある。

ただ、それが人口動態に大きく影響を与えるような人の移動にはなっていない。

基本的には、ほとんどの離島で人口は減少の一途を辿っていくことが考えられる。

また離島地域は財政的な基盤も非常に弱い。

全国市町村の財政力指数が0.5前後であるのに対し、離島市町村の財政力指数は0.2前後である。

離島のような限られた土地で、限られた人々では大きな産業も生まれづらい。

離島では、人口減少抑制に対する取り組みが求められているが、産業基盤の弱さなどが背景にあり、その流出が止まらない状態である。

*増田レポート(2014)「 「地域消滅時代」 を 見据えた今後の国土交通戦略のあり方について」

2.離島医療の重要性

このような人口減少地域において医療が担う役割は人々の暮らしを左右する位に大きなものがある。

2025年6月に開催された第16回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会におけるシンポジウム、「シマから学ぶ、プライマリ・ケアの未来 ~いざ、素晴らしき離島医療の世界へ~」の中で、海士町の風と土との阿部氏は、“島から学校がなくなると子育て世代の人々がいなくなり、病院がなくなると全世代の人々がいなくなる”と述べており、医療は人々の暮らしの最後の砦になっていると言い代えることができる。

しかし離島医療においても前述した人口減少の影響を大いに受けている状態である。

最近では、沖縄県の与那国町診療所が2026年4月以降、医師確保が確保できず不在になる可能性があると報道された(2025年6月12日沖縄NEWS WEB)。

また、東京都の町立八丈病院では、産婦人科医が確保できず、島内分娩ができなくなることが決まった。

離島医療は暮らしの最後の砦であり、医療水準の低下は、更なる人口流出を招くきっかけとなってしまうかもしれない。

3.小規模離島における在宅医療の課題

ここまで離島が抱える課題と、離島医療の重要性について述べてきたが、ここからは行政の立場からみた離島における在宅医療の課題や可能性について小規模離島に基づき考えていく。

人材確保の課題

小規模離島においては在宅医療についても島唯一の地方自治体運営の診療所が担っているというところが少なくない。

すなわち、診療所医師が確保できなければ在宅医療を提供することもできないと言える。

また医師を確保できたとしても、医師が休暇を取る際の代診医を確保することも考えなければならない。

これは医師に限った話ではなく、コメディカルの確保においても同様の課題を抱えているケースは多い。

看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床工学技士など、多くの職種の人員を欠員なく配置することは困難であるのが現状である。

また診療所によっては必要最低限の職種のみで運営している。

例えば東京都の人口300人程の利島村や150人程の青ヶ島村は、診療所に医師と看護師のみしか専門職は配置されていない。

このように人材に余裕がない中で運営されていているのが小規模離島の診療所の実態である。

サービスと制度の課題

次に在宅サービスについて考えていく。

資源が乏しい小規模離島では、多様な在宅サービスを提供することも困難である。

例えば訪問看護や訪問リハビリテーションが代表例である。

人口の数が少ないと単一のサービス体系では利益をあげることは難しく、ビジネスとして成立しないため、民間の在宅サービスの参入障壁が高いことも特徴である。

ちなみに神津島村では、介護保険による訪問看護サービスは提供されていない。

そのような背景のもと厚生労働省では、「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築について検討」が進められており、今後離島における介護保険サービスの提供状況は改善していく可能性もあるが、現状ではサービス資源が少ない状況は変わらない。

医療としての最低限の疾病管理を行えたとしても、患者の在宅生活を支える生活支援が行われず、生活が破綻していくケースもあり、社会的資源が乏しいが故のジレンマに陥ることも少なくない。

距離の課題

離島の最大の特徴というのは、架橋がある島を除き、本土と隔絶されていることで様々な制約が生まれる点である。

例えば救急搬送があるが、東京都の伊豆諸島や小笠原諸島の場合、島内で対応ができない場合はほとんどのケースがドクターヘリで都立広尾病院への搬送となる。

*東京都の伊豆諸島、小笠原諸島におけるドクターヘリによる救急搬送の平均件数は231件(平成25年~令和4年度の10年平均)であり、およそ3日に2回は東京都の離島でドクターヘリによる搬送が行われていることになる。

ドクターヘリでスムースに搬送できるかは天候の影響などもあり、不確実性が高い要素がある。

ヘリで搬送までにかかる時間は最も遠い小笠原諸島では平均して約9時間を見込まなければならない。

またドクターヘリのような救急患者でなくても、本土の専門医療機関を受診しなければならない場合には、通院のための交通費、滞在費など患者にかかる負担も大きい。

定期通院の例としては、毎週のように外来リハビリテーションの通院が必要な患者の場合は、現実的に本土の病院へ通うことは困難を極める。

*ヘリ搬送については、東京都資料:島しょ救急患者搬送実績(令和5年度12月末現在)から抜粋

4.小規模離島における在宅医療の利点

これまで離島における医療の課題を述べてきたが、制約のある環境は決して悪いことばかりではない。ここからは小規模離島における在宅医療の利点について、神津島村の事例をもとに紹介していきたい。

島ならではの地域包括ケアシステム

在宅医療の目標として、住み慣れた家で最期を迎えることがあるが、その1つの指標として在宅見取り率がある。

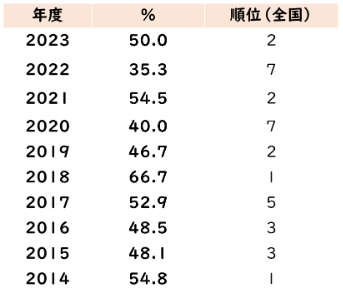

日本全国の在宅見取り率の平均は約17%であるが、神津島村はおよそ40~50%で推移しており、1700以上ある地方自治体において毎年10位内に位置している。

表 東京都神津島村の自宅死の割合推移

神津島村の在宅見取り率の高さの要因として、神津島村ならではの地域包括ケアシステムが機能していると考えられている。

具体的には予防から在宅看取りまでのパスウェイがはっきりしていることがある(第1回神津島村シマフクフォーラム※)。

これは、元気な時点ではシルバー人材センターでの就労や介護予防教室、趣味の農作業への参加などを通して予防が図られ、要介護状態になるとデイサービスへ通い、独力での生活が困難になると在宅での家族介護、もしくは生活支援ハウスや特養に入所するといった流れが、神津島村の介護におけるパスウェイである。

介護サービスの選択肢が少ないがゆえに、介護のプロセスがはっきりしているため、高齢者の生活の共通イメージが地域全体で共有されている。

このプロセスの中で診療所も含めた多機関による連携が密にされており、診療所においても個人の生活レベルに適した医療支援ができる仕組みとなっている。

しかし在宅見取り率の高さはこのパスウェイは説明がつかず、“最後”は自宅で看取るという、神津島村独特の文化・風習に基づいていることが挙げられる。特養の入所者においても、死期が迫ると自宅に戻り“最後”を家族で看取るために、様々な機関や住民が連携し看取りの支援を行っていることが大きな特徴である。

このように神津島村独自の地域包括ケアシステムが機能し在宅医療の基盤となっていることで、個人の生活に即した医療が提供されていることは大きな強みであると考えられる。

*第1回神津島村シマフクフォーラムは2025年3月17日に神津島村の福祉を考える会が主催したイベントである。

東京都健康長寿医療センター宮前氏、小野氏、防衛医科大学校看護学科神谷氏らが神津島村の地域包括ケアに関する研究報告を行った(東京七島新聞2025年3月28日)。

行政の保健事業との連携

地域包括ケアシステムの中で医療と保健の連携が強固であることも神津島村の特徴である。

神津島村保健センターは建物が診療所と併設しており、常に診療所と連携しながら保健事業が進められている。

主には住民健診の実施や、生活習慣病やフレイルの重症化予防事業、理学療法士による機能訓練事業など、多岐にわたり保健事業が行われている。

大きな都市部では医療と保健事業の連携が難しいことが多いが、神津島村では密に連携しながら事業を実施している。

診療所の診療内では行き届かない生活指導を保健センターが実施することで、抜け目のない、きめ細やかな在宅診療システムが構築されている。

また訪問看護ステーションは島内にないが、保健センターの看護師が適宜服薬支援などを実施することで、その機能を補っている。

しかしこのようなシステムは初めから整っていたわけではない。

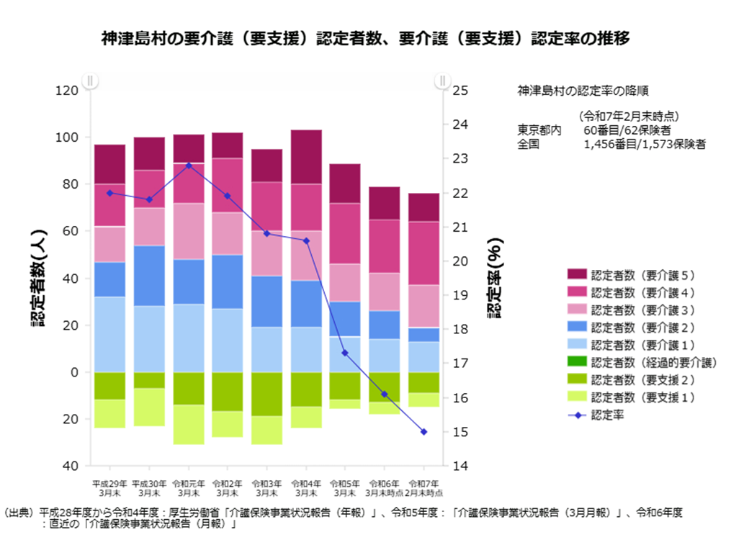

筆者が赴任した2016年当時は在宅診療において医療と保健事業の連携はされておらず、要介護認定率は26%と東京都でワースト1位であった。

約10年かけて診療所と保健センターの連携を推進し、生活習慣病やフレイルにおける早期の予防介入が可能となったことで、要介護認定率は15~16%まで低下する結果となった。

多職種連携による情報共有の仕組み

神津島村の地域包括ケアの医療や保健の中心は診療所と保健センターであるが、生活を支える福祉や介護との連携も密に行われている。

特に在宅医療においては介護との連携が重要になるが、神津島村においては医療と地域包括支援センターや社会福祉協議会、民生協議会と連携が図れている。

様々な会議体に医師や保健師、看護師、理学療法士などが参加することで、医療場面ではみえない生活上の課題を把握することができ、診療や保健指導に反映させることができている。

実際に福祉の会議体で住民の課題が共有され、診療に結びつくことも少なくない。

小規模のコミュニティならではの情報共有システムがあることで、誰も取り残さない医療を提供できる環境が構築されている。

5.小規模離島における在宅医療の未来

神津島村の事例を中心に小規模離島における在宅医療の利点について述べてきた。

様々なセクターが連携し、多角的な支援を行うことで、資源の少なさを補っていることが分かる。

しかし冒頭でも述べたように、今後人口減少が進展していくことは避けられず、在宅医療においても、現状の提供体制が維持できる保証があるとは言えない。

今後、ICTの活用やタスクシフトなどの取り組みが求められる可能性は高い。

ICTの活用については様々な形が想定されるが、既に地域によっては遠隔診療が導入されている。

伊豆諸島においては、1994年から広尾病院と各島の病院や診療所で画像伝送による読影診断やコンサルテーションなどの診療支援が行われている*。また最近では、広尾病院と町立八丈病院が5G通信を活用した遠隔医療を開始し、循環器疾患患者のエコーによる診断を行っている。

各離島に専門医を派遣することは難しいが、ICTを活用することで在宅診療を支えるシステムの整備が進んできている**。

しかしICTの発展により遠隔診療システムが整備されたとしても、直接的な医療ニーズがなくなることにはならない。

無医地区の離島などでは、今後、特定ケア看護師の役割が期待されるだろう。

離島のような医療過疎地域において、医師にしかできないことを減らすことは、持続可能な在宅医療システムを構築する上で重要な視点である。

また、理学療法士などのリハ専門職の役割も忘れてはならない。

外来や訪問リハビリテーションのような保険診療としての機能だけではなく、行政が実施する介護予防事業や健康増進事業、具体的には、フレイル健診や介護予防教室などのポピュレーションアプローチに関わることで、在宅医療における予防からリハビリテーションまでを地域で完結できるシステムを構築することができる。

ここでは看護師と理学療法士を例に挙げたが、離島における在宅診療システムにおいて、これから様々な専門職が分野横断的に機能できる柔軟なシステムを構築することが求められていくことが予想される。

1人2役、3役と様々な顔をもつ専門職が地域の人々や資源を繋ぎ、在宅診療の未来を支えていくことが期待される。

*吉村裕子:東京島しょ医療における新画像伝送システムについて 島しょ医療研究会雑誌第3巻第1号(2011)

**東京都立病院機構 2022年度報道発表 東京都立広尾病院と町立八丈病院間での5G通信を活用した遠隔医療を開始します(2023.3.13)