高齢者施設の訪問診療 看取りにおける課題と支援のポイント

- #地域連携

高齢化の進展により、施設での看取りケアのニーズも高くなっています。

ニーズに対して、少しずつ看取り対応の質が高くなってきている一方で、看取りケアに課題を抱えている施設があるのも現状です。

本記事では、高齢者施設の看取りにおける課題と、訪問診療による支援のポイントについて解説します。

■あわせて読みたい

高齢者施設の訪問診療 診療報酬算定のポイント【前編】

高齢者施設の訪問診療 診療報酬算定のポイント【後編】

高齢者施設への訪問診療 施設との連携のポイント

【前編】看取りのいろは~在宅医療での看取り・死亡診断を多職種で振り返る~|医療法人おひさま会|荒 隆紀先生

>>施設診療にも最適な訪問診療向けクラウド型電子カルテhomisはこちら

高齢者施設での看取りに関する現状

高齢者施設への入居者や施設の数が増えていることにより、看取りの件数は増えています。

- 核家族化による家族による介護不足

- さまざまな疾患や障害の重複による医療・介護ニーズの増加

こういった高齢化の進展を背景に、自宅や医療機関以外の生活場所が選択されるようになってきました。

結果として、人生の最期を迎える場所に施設を選択するケースが増えてきています。

2006年には特別養護老人ホームや特定施設、グループホームにおいて、介護報酬として看取り介護加算が創設されました。

社会保障審議会の介護給付費分科会(第231回)によると、特定施設での算定率は令和元年度で27.0%でしたが、令和4年度では35.1%まで増えていると報告されています。

このような動きからも、少しずつ看取りへの体制は整備されてきたと考えられます。

しかし一方で、看取りに対して消極的で不安を感じる施設があるのも現状です。

看取りは今後の課題であり、まだ行わないという方針の施設もあります。

以下で残存する施設看取りにおける課題を見ていきましょう。

施設における看取りケアの内容

身体的ケア

終末期の身体的ケアでは、日常生活の支援が中心となります。食事、入浴、排泄などのケアを、本人の意向を尊重しながら実施し、苦痛や負担を和らげることを目的とします。

具体的なケアの内容として、以下のようなものがあります。

- 入浴の補助

- 排泄の援助

- 栄養や水分の摂取支援

- 口腔の清潔保持

- 環境の調整(室温・照明など)

- 体位変換(寝返りのサポートなど)

- 健康状態の観察

これらのケアは、本人の身体状況や動ける範囲に応じて適切に行われます。

精神的ケア

終末期を迎える方に対し、精神的な支援を行い、「その人らしい最期」を迎えられるようサポートします。死期が近づくと、不安や恐怖、孤独感を覚えることが多いため、傾聴や声かけを通じて、心の負担を軽減します。

家族や身内へのケア

看取りのケアでは、本人だけでなく、家族や身内の支援も欠かせません。家族の不安を和らげるために、精神的なサポートや必要な情報提供、専門的なアドバイスを行います。主な支援内容として、本人の現状や今後のケアに関する説明や相談、そしてグリーフケア(遺族の悲しみに寄り添うケア)が含まれます。

グリーフケアとは、大切な人を亡くした家族が悲しみを受け入れ、立ち直るための支援のことです。看取りを行った介護スタッフが、生前の様子やケアの過程を家族に伝えることもあります。また、必要に応じてグリーフケアを専門とする機関を利用することも大切です。

高齢者施設での看取りにおける課題

施設での看取りにおける課題は以下のとおりです。

- 配置職員の不足によって実現できない医療的ケアがある

- スタッフや家族が看取りに不安を抱えてしまう

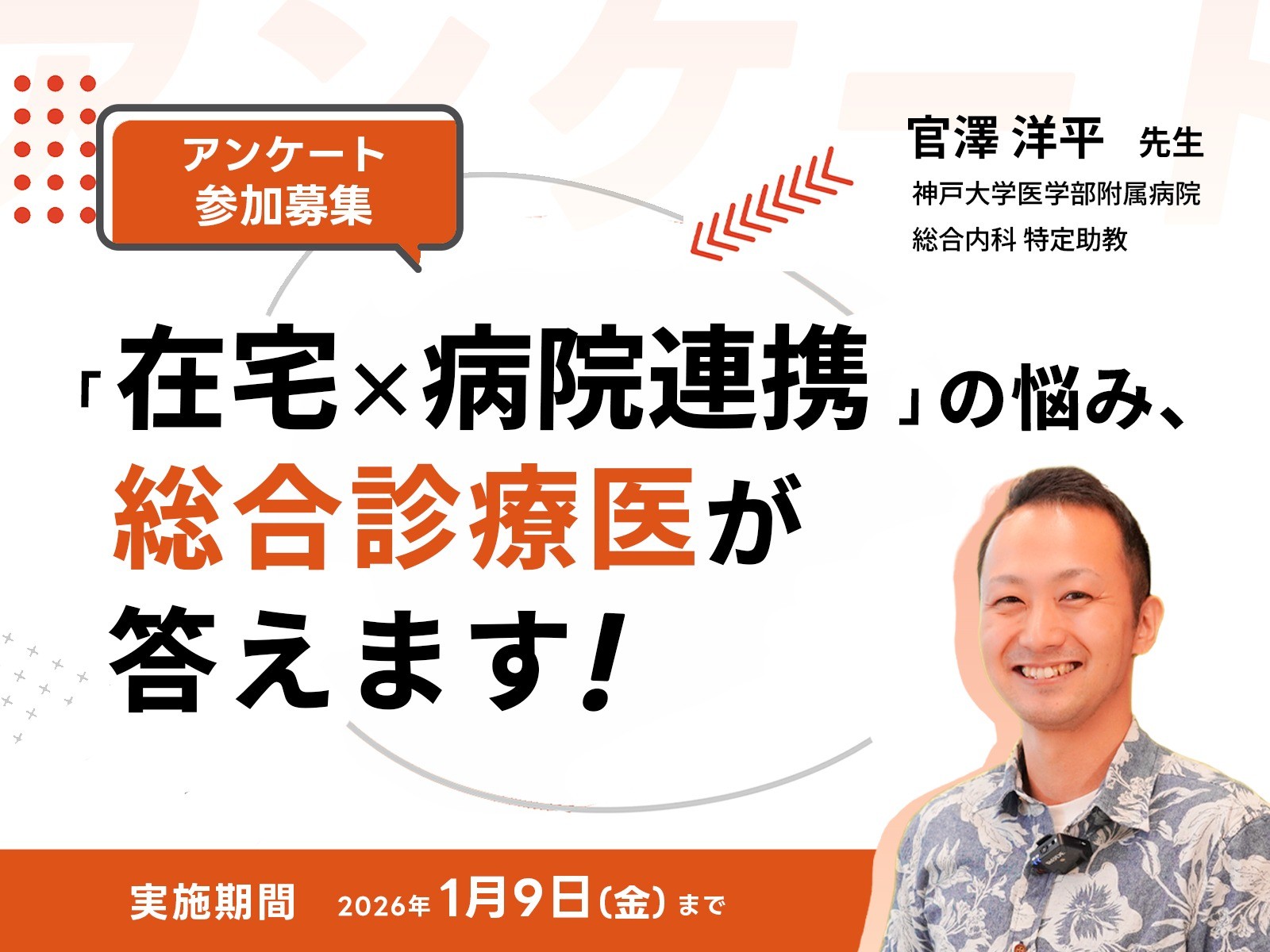

- 施設と訪問診療医の情報共有や連携が不足している

それぞれについて解説していきます。

配置職員の不足によって実現できない医療がある

配置職員の不足によって、看取りケアに必要な医療が提供できない現状があります。

施設は慢性的な人員不足となりやすく、医療行為を行う看護師の不足が問題となっています。

看取りケアに必要な医療行為を行える職員が、十分に配置できていません。

介護職員においては、一定の研修を受講した者は、医療的ケアとして経管栄養や痰の吸引が認められるようになりました。

しかし、夜間帯に看護師が不在になってしまうような施設では、介護職員個々の知識や技術、経験などの差も大きく、積極的な医療的ケアが行いにくい状況です。

そういった背景から、看取りケアに必要な医療が提供できない現状があります。

スタッフや家族が看取りに不安を抱えてしまう

看取り期になると、施設スタッフや家族がそれぞれ不安を抱えてしまい、医療機関へ搬送するケースがあります。

まず、施設スタッフが抱える不安は下記のとおりです。

- 看取り期になると今後の予測がつかず、何が起こるかわからない

- 呼吸状態が悪化した時にどうしていいかわからない

- 夜間は一人での判断を求められることがこわい

- 亡くなってから医師が到着するまで、十分なケアができる自信がない

どのような対応をしたらよいのかわからない不安があります。

一方家族の場合、当初は施設看取りを希望していたにもかかわらず、いざ施設から看取り期が近いことを知らされると戸惑ってしまうケースもあります。

- 食事がとれなくなってきた

- 呼吸状態が悪化してきた

こういった連絡をもらうたびに不安になり、結果として救急搬送を選択することも。

看取りへの不安から、施設での対応が難しいと感じてしまいます。

施設と訪問診療医の情報共有や連携が不足している

施設と訪問診療医の情報共有や連携の不足も大きな課題です。

施設スタッフは多忙、人手不足といった課題を抱えている中で日々のケアを行っています。通常の業務に加えて看取りケアを行う負担は大きく、訪問診療医との情報共有や連携に時間をさくことが負担になる場合も。

また、看取りに対しての基本的な知識が不足している場合もあり、どのようなことをきいたらよいのかわからないといった課題もあります。

一方で訪問診療医も施設との連携に戸惑うことがあります。

施設によって常駐する職種やその数がそれぞれ異なるため、スタッフの機能や役割を把握しにくいということもあるでしょう。

これらの理由から、看取りに必要な体制を整備しきれない現状があるのです。

高齢者施設への訪問診療における看取り支援のポイント

訪問診療医が施設看取りに関わっていく中で、どのようなことをポイントにしたらよいのか、以下で解説していきます。

- 本人・家族と訪問診療医との信頼関係を構築する

- 本人・家族の意向をすみやかに確認する

- 施設の機能やできることを把握しておく

- 施設スタッフの心理的ハードルを下げる働きかけをする

それぞれ見ていきましょう。

本人・家族と訪問診療医との信頼関係を構築する

信頼関係なくして、看取りケアは円滑にすすみません。

そのため、訪問診療医は本人や家族への病状説明を細かく行い、信頼関係を構築しましょう。

本人だけでなく、家族も看取りに対してさまざまな不安を抱えています。

在宅と異なり施設入居という特性上、訪問診療医と家族が会う機会はほとんどありません。

看取り期に限らず訪問診療導入の時点から、家族と頻繁に会っておくことが大切です。

本人・家族の不安を解消し信頼関係を構築するために、訪問診療医は本人・家族に以下の内容を伝えましょう。

- 施設は穏やかに亡くなっていくところである

- 看取り期に病院で点滴などをすると、かえって苦痛を伴う可能性がある

- 施設スタッフだけでなく、訪問看護なども協力してケアに関わる

これらについて丁寧に伝え、施設での看取りが決してネガティブなことではないと理解してもらうことが重要です。

このようなやり取りを重ねて本人・家族との信頼関係を構築し、施設における看取りケアの抵抗を少しずつ減らしていくようにしましょう。

>>施設診療にも最適な訪問診療向け電子カルテ「homis」はこちら

本人・家族の意向をすみやかに確認する

ポイントは、すみやかに確認することです。

訪問診療を導入する段階で、看取り期に近い方もいるためです。

すでに本人からの意向が確認できない場合もありますが、意思を伝えられる状態であれば、できるだけすみやかに聴取しましょう。

本人から確認がとれない場合は家族から聴取し、意向を代弁してもらいます。

しかし、前述のように施設では家族と会う機会がほとんどありません。

施設スタッフを通したり、頻繁に電話連絡したりすることで、家族とコンタクトをとることが重要です。

有料老人ホームやサ高住の入居者で、在宅介護サービスを利用している方であれば、担当のケアマネジャーを通して連絡をとってもよいでしょう。

施設の機能やできることを把握しておく

施設の種類によって、機能やできることはさまざまです。

有料老人ホームやサ高住では、医師や看護師の配置が義務付けられていないため、医療的知識に明るくないスタッフが多いという現状もあります。

そのため、在籍するスタッフの職種や力量を見極めることが重要です。

また、看取りの実績がない施設では、本人や家族が希望しても施設の方針により対応してもらえない場合があります。

施設側が看取りに対してどのような方針で、本人や家族へどのように説明しているかの確認もしておきましょう。

施設での看取り対応が難しい場合は、急変時に医療機関への搬送を選択することも説明しておかなければなりません。

施設スタッフの心理的ハードルを下げる働きかけをする

施設スタッフは、看取りに対して心理的な不安を抱えています。

特に状態の変化に対して予測がつかないと、どのように対応してよいかわかりません。

夜間で人手が少ない時に呼吸状態が悪くなってきた場合には、一人での判断をせまられることもあります。

そのため、訪問診療医は日頃から研修の機会を設け、終末期に見られる変化や状況に応じた対応方法について、学ぶ機会を提供しましょう。

在宅系サービスを利用している方であれば、介護保険のサービス担当者会議への参加も有効です。

普段から顔の見える関係になり、信頼関係が構築できていれば、施設スタッフも気兼ねなく相談してくれるようになるでしょう。

看取りに対する心理的ハードルは、先の見えない不安を解消することで解決できます。

高齢者施設での訪問診療の算定ポイント

最後に、高齢者施設での訪問診療を行うにあたり押さえておきたい算定のポイントについても見ておきましょう。

施設への訪問診療では、基本的に在宅への訪問診療と算定できる報酬に大きな変わりはありません。

ただし、施設特有の環境により多少算定方法が異なる点があります。

高齢者施設への訪問診療の際に押さえておきたい項目を以下で4つ解説しますので、見ていきましょう。

医師の配置が義務付けられている施設では基本的に算定できない

特別養護老人ホームのように医師の配置が義務付けられている施設では、基本的に診療報酬を算定できません。

理由として、医師が配置されている施設における医療は「日常的な健康管理」に該当し、配置医師が対応するからです。

ただし以下においては例外です。

- 死亡日からさかのぼって30日以内の患者

- 末期の悪性腫瘍の患者

これらの場合、在宅患者訪問診療料と施設入居時等医学総合管理料の算定が可能となります。

併設医療機関からの訪問は点数が下がる

有料老人ホーム等の施設に併設される保険医療機関からの訪問診療は、点数が下がります。

なお併設される保険医療機関とは、有料老人ホーム等と同一敷地内か、隣接する敷地内にある保険医療機関のことです。

この場合、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を1日につき150点として算定することになります。

同一建物居住者かどうかで点数が変わる

在宅患者訪問診療料を算定する際「同一建物居住者」なのか「同一建物居住者以外」なのかによって、算定できる点数が変わります。

同一日に同じ建物に居住する患者2人以上に訪問診療を行った場合、同一建物居住者として取り扱わなければいけません。

同一建物とは同じ屋根の下に居住していることをいい、渡り廊下などで隔てられている場合は、別の建物とみなされます。

同一建物居住者であるかどうかの判断にはさまざまなパターンがあるため、以下3ケースの例を見てみましょう。

【ケース①】

有料老人ホーム入居中のAさん、Bさん、Cさん3名のうち、Aさんにのみ訪問した場合は、「同一建物居住者以外」となります。

【ケース②】

有料老人ホームの同室に夫婦で入居しているAさん、Bさんを同一日に診察した場合は、「同一患家」という扱いになり、1人目は「同一建物居住者以外」、2人目は「初診料・再診料」の対象となります。

【ケース③】

有料老人ホーム入居中のAさん、Bさんは夫婦で同室に居住し、Cさんは単身で別室に居住しており、同一日に全員に訪問した場合は、全員「同一建物居住者」となります。

単一建物診療患者数で点数が変わる

在宅時医学総合管理料と施設入居時等医学総合管理料では「単一建物診療患者数」によって報酬が変わります。

これは単一の建物において、一月あたり何人の患者の診療を行ったかを表すものです。

単一建物診療患者数が多いほど点数は低くなります。

人数の区分は以下のとおりです。

1人

2人以上9人以下

上記以外(10人以上)

----------------

(2024年5月9日追記)

2024年6月の診療報酬改定により、人数区分が変更になります。

1人

2人~9人

10人〜19人

20人〜49人

50人〜

訪問診療を算定できる施設についてはこちら、

2024年診療報酬改定での、高齢者施設診療の算定におけるポイントについてはこちらで解説しています。

まとめ

高齢者施設における看取りケアは、高齢化の進展を背景に、日々必要性が高くなっています。

施設での看取り介護加算の算定状況をみると、少しずつ質の高い取り組みが広がってきました。

一方で、看取りに対する不安を抱える施設スタッフ、本人・家族もいます。

細かな情報共有や連携が不足したり、不安を抱えたりといった課題について知り、対応していく姿勢が求められます。

在宅医療向けクラウド型電子カルテ「homis」は施設診療にも最適

「homis」は多くの在宅医療専門医とともに開発した在宅医療用クラウド型電子カルテです。

施設診療にも最適な機能が充実しています。

在宅医療向けクラウド型電子カルテ homis を詳しく見てみる

「クラウド型」だからいつでもどこでも使える

インターネット環境があればどのデバイス(PC/スマホ/タブレット)からでも使うことができるので、施設訪問時に使いやすい端末をご自身でお選びいただけます。また、オフラインでもカルテの入力や編集が可能です。

複数カルテ同時編集で効率的にカルテが書ける

診療だけではなく、施設看護師との申し送りなど、異なるタイミングで同一患者さんのカルテを編集することがある施設集団診療。homisでは複数の患者さんのカルテを同時に開き、編集できるので、患者さんのカルテ画面を開閉するという煩わしい作業を解消することができます。

施設スタッフとのリアルタイムに情報共有できる

homisを通じて施設スタッフとリアルタイムに情報のやり取りができます。

たとえば、施設職員が入居者さんのバイタルサイン、食事、服薬や排泄状況の共有、申送りや経過報告もhomisでやり取りできるので、多職種でのコミュニケーションが活性化し、患者さんの安心感、診療満足度の向上につながります。

施設診療の多い大規模クリニックも多数利用

homisをご利用いただいている65%が100名以上の患者さんを抱える中・大規模のクリニックです。またhomis登録患者の半数以上が施設患者さんとなっています。施設診療の多い大規模クリニックも多くご利用いただいており、安心の実績がございます。

診療の合間などのすき間時間にぜひ無料デモでお試しください。