社会的処方×まちづくり|協力型ボードゲーム「コミュニティコーピング」を活用した社会的処方の実践

- #地域連携

今、注目を集めている「社会的処方」について解説していく本シリーズ。

今回は、みえ社会的処方研究所代表でリンクワーカーでもある水谷祐哉さんに

社会的処方を地域で様々な人たちと共に学びあえるツールとして注目されている

協力型ボードゲーム「コミュニティコーピング」を紹介します。

■あわせて読みたい

社会的処方の実践者|平沼仁実さん|医師焼き芋ー診療所からまちに飛び出す地域づくりー

社会的処方とまちづくり ―社会的処方とは何か?―

社会的処方×まちの保健室 -まちに溶け込む社会的処方の事例紹介-

社会的処方×まちづくり 「演劇」における文化的処方の可能性

社会的処方×まちづくり いつだれキッチン

著者

水谷 祐哉

医療法人橋本胃腸科内科 はしもと総合診療クリニック リンクワーカー

みえ社会的処方研究所 代表

一般社団法人カルタス 理事

理学療法士として病院勤務後、自治体とともに暮らしの保健室設立に携わる。2020年より任意団体 「みえ社会的処方研究所」を運営し、地域資源を活用した社会的処方の実践をおこなっている。現在は、医療法人橋本胃腸科内科 はしもと総合診療クリニック リンクワーカーとして活動。自治体と共に社会的処方に関する研修の企画・運営にも取り組んでいる。

今回の社会的処方×まちづくりは地域の孤立を解決する協力型ボードゲーム「コミュニティコーピング」をご紹介します。

社会的処方が必要とされる背景について、健康の社会的決定要因(Social Determinants of Health , 以下SDH)が欠かせないことはこれまでの記事でもお伝えしてきました。1)臨まない孤立や貧困など、個人の力では抗いがたい環境や構造が、健康に悪影響を及ぼしていることが明らかとなり、医療面だけでなくSDHに対するアプローチ方法として社会的処方が注目されています。

社会的処方では、対象者の社会・経済的課題を発見し、地域につなげる役割の「ヘルスコネクター」、生活に伴走しつながりを創出するような活動を実践する「コミュニティコーディネーター」の存在が欠かせません。2)そして、その役割は地域で暮らす誰もが担うことができるのです。しかし、社会的孤立や、社会的処方という言葉は一般的には広く知られていません。地域と共に社会的処方を進めていくためには、社会的処方の学びの機会が重要です。そこで、今回は社会的処方を地域で様々な人たちと共に学びあえるツールとして、協力型ボードゲーム「コミュニティコーピング」を紹介します。3)

「コミュニティコーピング」とは

コミュニティコーピングとは

コミュニティコーピングとは、「コミュニティ」と「コーピング」二つの言葉を組み合わせた造語です。コーピングとは、「対処する・課題と向き合う」という意味を持ちます。「コミュニティコーピング」は、2020年に一般社団法人コレカラ・サポートが開発しました。

コミュニティコーピングは、人と地域資源をつなげることで「社会的孤立」を解消する協力型ゲームです。コミュニティコーピングにおける、社会的孤立の定義は、「必要なときに必要な助けが届かない状態」と定義しています。その定義には、コミュニティコーピングの開発者である一般社団法人コレカラ・サポート代表の千葉晃一氏のこれまでの経験が背景にあります。コレカラ・サポートは、弁護士や税理士、司法書士など各種専門家、市民活動センターやお寺などの地域資源、不動産関連会社などの企業などと連携し、ワンストップ型の相談支援サービスを実施しています。

このような活動の経験から生まれたのが「コミュニティコーピング」です。

千葉晃一氏

ゲームの内容について

ゲームは、2021年のとある地域を舞台にスタートします。

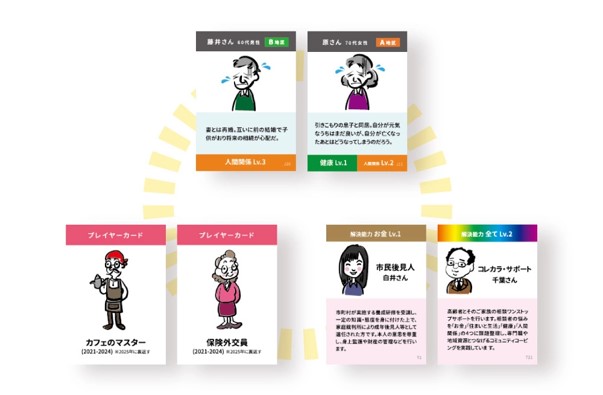

地域内の6カ所の地区で毎年発生する困りごとを、住民の一人であるプレイヤーが対処していきます。「困りごと」を抱えた住民が一定数を超えないようにし、2030年を迎えることが出来ればゲームはクリアとなります。

ゲームの流れ

① プレイヤーの選択

まずはじめに、プレイヤーはまちの住民のキャラクターを選択します。プレイヤーは、医療介護福祉専門職だけでなく、「カフェのマスター」「地元のそば屋」などまちの住民のキャラクターも選択できます。

② 山札から住民カードを引く。

プレイヤーはまず、住民カードの山札から住民カードを引きます。住民カードの表面にはA~Fの地区名、年齢、性別、主訴が記載されています。記載された地区名の場所にカードを置きます。現時点では、住民の困りごとは十分に明らかとなっておらず、対処は困難な状態です。

③ アクションを選択

次に、プレイヤーはアクションを選択します。アクションは、「COPING」「つながり」「処方」の三つを選択できます。

COPING:悩みごと明らかにするアクションで、カードを裏返すことで、表面に記載している悩みを更に深く知ることができます。本ゲームでは、悩みの種類を「健康」「住まい・生活」「人間関係」「お金」の4種類に分類しています。更に悩みの深度をLv.1-Lv.3で表現しています。

つながり:つながりのアクションは、相談できる仲間を増やすアクションです。医療介護福祉専門職、市民活動センター、民生委員など、地域の社会資源について知るきっかけにもなります。得た「つながり」はプレイヤーの手元に置いておき、「処方」として活用することが可能です。

処方:つながりのアクションで得た自身のつながりを住民の困りごとに合わせて処方するアクションです。処方するためには、住民の困りごとが明らかでないと出来ません。また、つながりカードが住民の困りごとの種類と難易度に対応出来なければ処方することはできません。

④ ②③の行程を繰り返す

プレイヤー1巡を1年とします。10年後、A~F地区内の悩みを抱えた住人の数が一定数を超えないように仲間と共に解決をしていきます。

⑤ 感想のシェアを行う

「なぜ途中でゲームオーバーとなったのか」「ゲーム終了時の状況は現実社会ではどのような状況か」など、ゲームの感想や振り返りを行うことで、学びとプレイヤー同士の関係を深めていきます。

コミュニティコーピングから学ぶ社会的処方

様々な職種をプレイヤーとして体験することでお互いの強みを理解する

コミュニティコーピングのプレイヤーは社会的処方における「リンクワーカー」の役割を担います。プレイヤーの種類は前述したように医療職から地域住民までバリエーションが豊富です。プレイヤーには、それぞれのスキルがあり、自身のスキルで解決に結びつくこともあります。

一方で自身のスキルで解決できない課題にも出会います。その時は、自身あるいは、仲間の「つながりの強み」を活かして解決していきます

自身だけでなく、仲間の「強み」や「弱み」を把握する。更に社会資源との「つながり」を増やし、多くの困難を仲間と共に解決していく。それは、実際の社会的処方の実践においても、職種や所属ではなく、「その人」としての強みに焦点を当てることにも繋がってきます。

COPINGで垣間見える人間中心性の重要性

コミュニティコーピングが大切にすることの一つに「COPING」があります。

プレイヤーはどんなに「つながりカード」を持っていても、「COPING」を通して住民の困りごとを把握できていなければ、解決することは出来ません。地域資源との繋がりを育み、自身のスキルを磨いても、住民本人の声に耳を傾けることが出来なければ、解決の糸口はつかめません。これは実社会においても同様のことが言えます。

社会的処方の実践において、「つながりづくり」や「処方」に焦点が当たりがちですが、最も重要なことは「本人」に焦点を当てることです。その結果、「相談内容」や「悩み」「強み」の理解が深まり、必要な支援を本人と共に導き出すことができると思います。このように、社会的処方の実践においても、本人をCOPINGし、対話を通して本人の悩みや困りごとに向き合い、共に課題に向き合う意識を創り出すことが何よりも大切になります。

誰もが同じアクションを選択できることで感じる「共創マインド」

全てのプレイヤーは「COPING」「つながり」「処方」の3つのアクションを選択できます。

それは、住民の困りごとの解決において、自身に特別なスキルは必要なく、誰でも実際に実践できることを表現しています。

目の前に困っている人が居れば「COPING」を通して悩みを共有し、自身だけで解決が難しければ「つながり」を通して力になる。共に助け合い、支えあう地域づくりにおいて重要な「共創マインド」をコミュニティコーピングを通して感じることが出来るのではないでしょうか。

コミュニティコーピングを通じた社会的処方実践のカタチ

「コミュニティコーピング」は、クリア率は10%程度であり簡単にクリアできるわけではありません。「コミュニティコーピング」の本質は、ゲームを通して、実際の地域や社会を想像することです。「ゲーム終了時の状況は現実ではどのような状況か」「私たちは実際に何が出来るか」などを参加者同士で話し合うことが次のステップに繋がります。

例として、「コミュニティコーピング」における「プレイヤー」と思える人に話しを伺ったり、地域資源の把握を目的としたまち歩きを行うなど、ゲームの盤上から実際の町に飛び出すアクションが起きています。

社会的処方の一歩として、まちに興味関心を持つことが重要です。しかし突然そのように言われても関心を持つことは難しいかもしれません。人が興味関心を持つきっかけは様々ですが、「面白い」「楽しい」と思える時に興味関心を持つ場合が多いのではないでしょうか。ボードゲームという手法は人々に興味関心を与える大きなきっかけとなります。

社会的処方を地域で実践したいと考えるとき、「社会的孤立の解決」「SDHに対するアプローチ」など課題解決を目的とした活動は、住民の参加を阻害する要因となる可能性があります。社会的処方は「専門性を持たない人」が参画することで新たな気づきや活動の発展に繋がります。多様な人々の参加を促す上で意識したいことは、「課題解決から始まるアクション」ではなく「面白そう・楽しそうから始まるアクション」を意識することであり、コミュニティコーピングはボードゲームという性質上、非常に有効な手法の一つであると思います。

「コミュニティコーピング」は体験会でゲームを体験することが出来るほか、ゲームを広げる「認定ファシリテーター養成講座」を受講することで自身で体験会を開催することが出来ます。

社会的処方を地域で展開したいと思う時、学びや仲間づくりのきっかけとして、一度「コミュニティコーピング」に触れてみると良いかもしれません。

まち歩きを実施している様子

魅力的な人や場所を記録

1)WHO. Social Determinants of Health https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health#tab=tab_1

2)一般財団法人オレンジクロス , 社会的処方白書 , 2021

3)コミュニティコーピング:https://comcop.jp/