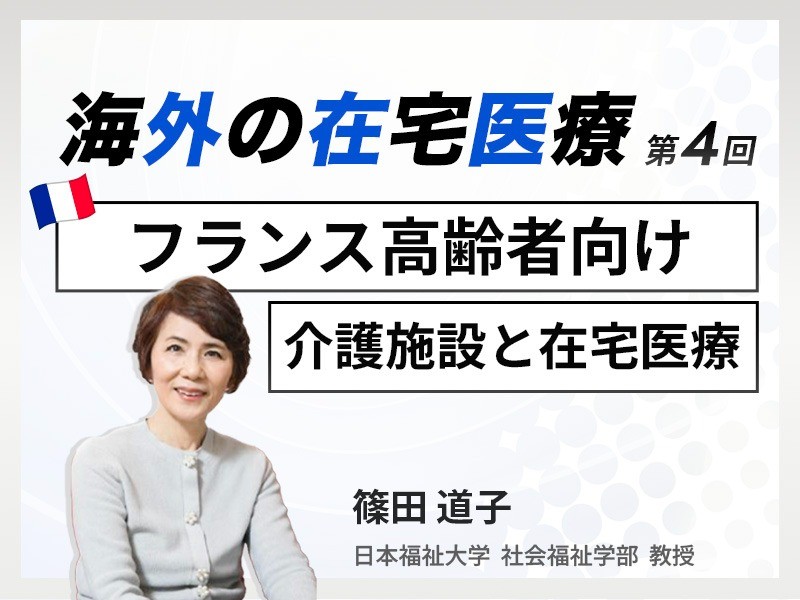

フランスには多種多様な高齢者住まいや介護施設が存在している。要介護高齢者を対象にした施設も複数あるが、今回は、高齢者向け介護施設のほとんどを占める「医療付き高齢者施設(EHPAD)」における医療・介護・費用、終末期ケアの実態、在宅医療との連携と課題について、現地インタビューを交えて紹介する。

日本福祉大学 社会福祉学部 教授

篠田 道子 先生

筑波大学大学院教育研究科修了。病院勤務、民間企業を経て日本福祉大学社会福祉学部赴任。2008年日本福祉大学社会福祉学部教授(現在に至る)。2011年から1年間は慶応義塾大学大学院経営管理研究科で、訪問教授としてケースメソッド教授法を学ぶ。主な研究テーマは、医療・福祉マネジメント、終末期ケア、ケースメソッド教授法、フランス・イタリアの医療・看護・介護制度と人材育成

1.フランス高齢者向け介護施設の概要

フランス高齢者向け介護施設は4種類に分類される。①医療付き高齢者施設(EHPAD:Etablissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) ②高齢者用共同住宅(Logement-foyers) ③老人ホーム(Maisons de retraite でEHPADの認定を受けていない老人ホーム)④高齢者のための長期入院施設(Unités de soins de longue durée)である。③の老人ホームと④の長期入院施設の大半は法改正等の理由からEHPADに移行した。本稿では高齢者向け介護施設数の7割、居室数で8割を占めるEHPADの概要と在宅医療の関係を紹介する。

EHPADは、医療付き高齢者施設や要介護高齢者居住施設などと訳される。2001年に創設されて以来増加し、2019年12月時点で7,719施設、611,678床が整備されている。設置主体は、民間営利、民間非営利、公営の3種類であり、公営が半数を占めている。日本の療養病床と特別養護老人ホームの中間的なイメージである。

原則として60歳以上で日常生活に介助を要する高齢者が対象で、個別自律手当(APA)で要介護状態と判定された人を優先的に入居させている。GIR(要介護)1:最重度とGIR2:重度を合わせると55%を占め、入居者の重度化が進んでいる。支払いについては、医療部分は疾病保険から、介護部分は個別自律手当(APA)から、滞在費部分は入所者の個人負担または社会福扶助の住宅手当(低所得者が対象)から支払われる。

2.EHPADで提供される医療‐かかりつけ医・HAD・モバイルチームとの連携‐

EHPADの入居者はかかりつけ医(médecins traitant)の登録が義務づけられている。入居前のかかりつけ医をそのまま登録する、施設の嘱託医に変更するなど様々である。施設内は医師(嘱託医)と看護師が日中は常駐しているため、施設内での医療行為は可能であるが、日本の療養病床で日常的に目にする点滴や経管栄養などの医療行為はほとんど実施されていない。筆者もパリ市内のEHPADを複数箇所視察したが、服薬や創傷ケア以外の医療行為を目にすることはほとんどなかった。

一般的にフランスの患者・家族は、点滴や経管栄養など人工的な延命治療を望まない傾向がある。このような治療の是非については、入居時に事前指示書に記入してもらうこともあるが、多くは、カンファレンスなど対面で説明し、同意を得ているのが現状である。終末期ケアにおける事前指示書については次回の緩和ケアと尊厳死法で述べる。

緩和ケアや術後ケアなど一部の高度医療については、施設の嘱託医では対応が困難なため、在宅入院制度(HAD)や病院の緩和ケアモバイルチーム【注1】のコンサルテーションや処置を実施してもらうことが可能である。

これは、2007年の関係法の改正により、HADや緩和ケアモバイルチームがEHPADでの医療行為や緩和ケアの提供が可能になったことによる。さらに、2009年7月21日法により医療計画と地方健康計画を統合したことで、入院医療(病院)、外来医療(診療所)、高齢者施設までを含めた総合的な行動計画を策定している。これにより、地域全体を大きな施設として捉え、HADや緩和ケアネットワークを動く社会資源として位置づけ、場所や制度を越えてサービスを提供する仕組みを整えてきたからである。

EHPADの7割はHADや緩和ケアモバイルチームとの業務提携を結んでいるが、実際に利用するのは1か月数件にとどまるとのことである。連携が進まない理由として①施設は複数の嘱託医が交代で勤務するため連携が困難である、②施設の嘱託医・かかりつけ医・HADの医師の合意形成に時間がかかる、③かかりつけ医の関与が少なく、施設の嘱託医に任せる場面が多いなどの意見がある。

3.看護師が施設長を務めるレジデンス・ル・パワキヨンでのインタビュー

筆者は2019年3月にフランス・パリ郊外にあるEHPAD Le Boisquillon レジデンス・ル・パワキヨンを訪問し、施設長であるクリスチャン・ボアセル氏(看護師)に運営の実態をインタビューした。内容は以下の通りである。

【施設概要】

設立:1969年に老人ホームとして設立、2005年にEHPADとして登録

入所者数:92人(女性70人、男性22人) 平均年齢90歳 平均入居年数5年

スタッフ:医師4人(非常勤)、コーディネート看護師1人、看護師4人、介護職員20人、セラピスト1人、臨床心理士2人

入居費用:部屋のタイプによって異なる。表1は、部屋代、食事、介護サービスのすべて含んだ料金である(2019年)。1か月の入居費用は、1人で入居している場合は2,820~3,870ユーロ、夫婦で入居している場合は、4,530~5,130ユーロと高額である。自炊する場合は、1.5~9.0ユーロ/日が差しかかれる。

表1 入居費用(2019年)

| 部屋面積 | 1人1日(30日間) | 2人1日(30日間) |

| 30㎡ | 94ユーロ(2,820ユーロ) | |

| 40㎡ | 109ユーロ(3,270ユーロ) | 151ユーロ(4,530ユーロ) |

| 50㎡ | 119ユーロ(3,570ユーロ) | 161ユーロ(4,830ユーロ) |

| 70㎡ | 129ユーロ(3,870ユーロ) | 171ユーロ(5,130ユーロ) |

APAからの給付は、GIR1・2は19.40ユーロ/日、1か月でも582ユーロにとどまり少ない。GIR3・4は12.31ユーロ/日、1か月369ユーロ、GIR5・6は156ユーロとかなり少ない。APAの給付金は、県から直接入居者に振り込まれる。

【インタビューの内容】

対応者はクリスチャン・ボアセル施設長である。看護師資格があり、在宅ケアのNPO法人を立ち上げ、コーディネート看護師として従事していた(15年間)。1997年に当該施設に赴任し、施設長となった。この間、マネジメントを勉強し、レンヌにあるグランゼコール(Grande École)の一つである、フランス国立公衆衛生大学院を修了した。グランゼコールとはフランス独自の高等専門教育機関であり、専門分野における高度専門職養成機関として、国を引率する管理職や幹部職を養成する役割を担っている。

1)施設の理念

施設の理念は「自分の家にいるような、コミュニティにつつまれているような住まい」である。基本的なサービスは通常のEHPADに準じるが、住まいであることを強調している。室内はこれまで使っていた家具を自由に持ち込むができる。施設内にある菜園は地域住民に開放しており、月1回は住民主催のコンサートなど様々なイベントを共同で行うなど、住民とのつながりを大切にしている。リビング兼食堂は明るく開放的で、最期まで口から食べることをあきらめないケアを提供している。

2)医療・終末期ケアの実際

当該施設はHADと緩和ケアモバイルチームと業務提携を結んでいる。施設の嘱託医は交代で勤務することから、常勤であるコーディネート看護師が調整役を担っている。HADは鎮痛剤の管理や創傷ケアを実施しているが、緊急時に迅速に対応できないという弱点があり、病院に入院してしまうケースも散見される。

4人の嘱託医は老年医学の専門家であり、週の半分は施設、残りは緩和ケア病棟に勤務している。年間施設内看取り数は22人で、これは全国EHPADの平均である。入居者の平均年齢が90歳と高いため、常に終末期ケアを意識したケアを提供している。具体的には、尊厳死法に基づいて終末期ケアを提供している。事前指示書は入居時に丁寧に説明しているが、書くことは強要していない。実際に書いている人は6~10%に留まっている。書かない理由はいくつかあるが、書くことで死を正面から考えることを余儀なくされるため、心理的負担感が増すためである。

信頼できる代理人を指名している人は3割である。ほとんどが家族を代理人にしている。代理人の意向は大切にしているが、本人と考えが異なる場合もあるので、カンファレンス等で慎重に判断している。

終末期ケアでは、施設の医師とかかりつけ医が、連携して意思決定支援にかかわることになっているが、ほとんどのかかりつけ医は、施設の医師に判断を委ねている。万が一、両者の意見が異なる場合は、最終的にはかかりつけ医が判断することになっているので、丁寧な調整が求められている。

おわりに

EHPADでの医療は、施設の嘱託医、かかりつけ医、HADや緩和ケアモバイルチームの医師と所属の異なる複数の医師によって提供されるため、施設長やコーディネート看護師が調整役を担っている。複数の医師が関わることで、多面的な視点で検討できるというメリットもあるが、一方で調整に時間を要するという課題もある。

【注1】緩和ケアモバイルチームとは、2004年に制度化された病院内の多職種チームである。医師、看護師、医療ソーシャルワーカー、臨床心理士で構成されている。院内だけでなく、EHPADや在宅にも赴くことができる。コンサルテーション業務が中心で、2010年からは小児専門の緩和ケアモバイルチームも稼働している。

ル・パワキヨンの外観とモダンな食堂