現在の在宅医療業界を支えるトップランナーたちは、これからの在宅医療に対してどのような課題を感じているのか。

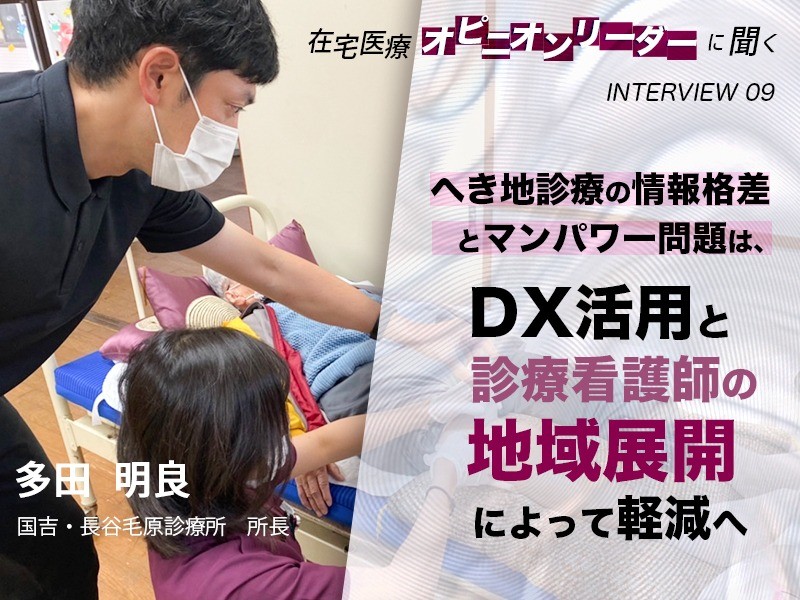

今回は、和歌山県紀美野町国民健康保険国吉・長谷毛原診療所所長の多田明良先生にお話を伺いました。

地域医療、へき地診療と都市部の高次医療機関での医療。情報量やマンパワーに大きな差があると思われがちです。

しかしDXの活用などにより、その問題は軽減が可能です。

またマンパワー問題は、「診療看護師」が地域で活躍することが一つの解決策になると、多田先生は語ります。

どういうことなのでしょうか?

和歌山県紀美野町国民健康保険国吉・長谷毛原診療所 所長

多田明良 先生

2010年自治医科大学医学部卒業。日本小児科学会小児科専門医、日本超音波医学会超音波専門医。長野県立信州医療センターで初期臨床研修を修了し、長野県内で小児科勤務を経て、2016年から和歌山県国保北山村診療所所長として勤務。2019年奈良県立医科大学総合画像診断センター、2020年から現職。医師,訪問看護師,医学生などの指導を通して地域医療・在宅医療にエコー(POCUS)の普及を行っている。3児の父。

オンラインで地域医療を支える和歌山県

地域医療を担う医師を育成する自治医科大学を出て、今は和歌山県北部の2か所の診療所で所長を務めています。地域医療、へき地での診療には、ハードルを感じる方もいるでしょう。特に最初の頃は、情報量に差があって最先端の医療から取り残されるのではないかと考えがちです。

そんな不安を軽減できる、地域医療を担う医師をサポートする仕組みが、和歌山県では整備されています。和歌山県は、大きな病院が県庁所在地である和歌山市のある北部に固まっているんですね。つまり、医師の大半は北部にいる。だから、高次医療を受けるにはそちらに行かなくてはなりません。これは、南部在住の住民にとっては大きな負担です。

そこで和歌山県は、早くから「遠隔診療支援」という仕組みを全県で展開しています。これは全国的にも珍しい取り組み。地域の公立病院やへき地診療所にオンラインでやりとりできるシステムを設置し、大学病院の専門医に相談できる体制を整えているのです。僕も赴任当初からかなり利用させてもらっています。

遠隔サポートが救急搬送件数の低減にも寄与

専門医の意見を聞きたいときには、候補日を予約調整機関に伝えて予定を調整してもらいます。30分くらい時間をいただいて、皮膚科の専門医と写真を見ながらやりとりしたり、認知症がある方の周辺症状について相談したり、栄養指導を受けたり。診察に来た患者さん同席で、画面越しに専門医とやりとりをします。

皮膚科の遠隔診療支援では、自分ではまずできないであろうという治療を、皮膚科専門医のアドバイスを受けて行ったこともあります。専門医の先生も、へき地に勤務する医師である僕が現場で治療できるよう、サポートしてくださったのだと思います。大きな病院で勤務していたら専門医にお任せして自分自身では実践できなかったであろう知識や技術を勉強できることもとても貴重です。

この「遠隔診療支援」には一般外来だけでなく、救急外来の遠隔サポートもあります。地域の病院で撮ったCT画像を高次医療機関の医師と供覧して、この脳出血は3次救急病院に搬送すべきだとか、その病院で治療可能だとか、一緒に対応を検討するのです。これで不要な搬送が減ったという報告が出ています。もし自分が地域病院の当直医だったら、この仕組みはとてもありがたいですね。

どちらのサポートも多くの施設で活用されています。地域医療、へき地での診療は、DXの力で支えてもらえるのだなと、強く感じますね。各都道府県でこうした体制が整えば、医師の不安も軽減されますし、地域医療はもっと充実するのではないでしょうか。

へき地診療には代診のシステムが必要

こうしたサポート体制があっても、やはり地域医療、特に周囲に医療機関がないへき地診療所では、医師の絶対数が少ないためマンパワーが大きな課題です。

へき地診療所の勤務時間は、だいたいが役場と同じ午前8時30分から午後5時15分まで。それ以外の時間帯もオンコールで対応します。看取りが近い方がいると呼ばれることはありますが、普段はそう頻繁にはありません。

勤務時間で言えば、超過勤務の多い病院の勤務医よりワーク・ライフ・バランスはとりやすいと思います。ただ、“ひとり診療所”ですから、不在にしたり、すぐに電話に出られなかったりするときの対応が課題なのです。

今は、看取りが近い方がいるとき不在にする場合は、他の診療所の先生に情報共有して、もしもの時の対応をお願いしています。しかし、診療所自体、車で20~30分かかるような位置関係ですし、先生の自宅はそこからさらに離れています。夜間や休日にもしオンコールでの対応があったら、かなり負担をかけてしまう。そう考えると、お願いするのはやはり心苦しいですね。

自分自身が体調不良の時の対応も課題です。その日に診察しないと薬が切れてしまい困る方も多くいます。近くに医療機関があるのなら、本当は対面診療を受けてほしい。でもそれも移動手段や距離的な制限のため難しい方がほとんどです。

近年はDXの力を借りて自分自身は出勤や訪問をせず、診療所看護師に患者さんとのコミュニケーションや診察を補助してもらって、遠隔でオンライン診療をするという選択肢もあります。

一方で体調不良でも診療ができるレベルならいいですが、例えば自分が交通事故に遭って診療ができなくなったらどうするのか。地域の医療を維持するためには、代診のシステムが必要だと考えています。本当は、複数の医師でへき地診療所の診療をカバーできるような体制をつくれるといい。今、自治体や関連病院とも相談しながら、どのような体制がよいか少しずつ検討を進めていこうと考えています。

「診療看護師」はぜひ病院を出て地域へ

ただ、この地域医療でのマンパワーの問題は、必ずしも医師だけで解決すべきことではないと考えています。実際、急変の時、大きな力になってくれるのは訪問看護師です。外来診察中でどうしても手が離せないときなどにも、訪問看護師に緊急訪問で助けてもらっています。

でも今は、看護師で十分判断できるのに、医師の確認、指示がないとできないことがあってもどかしいですね。看護師にできる手技や判断がもっと広がるといいのに、と思います。

そうした手技、判断には、従来の看護師より広い範囲の医行為を行える「診療看護師」であれば、対応可能なこともあります。診療看護師は、今は病院での勤務が多いようですが、在宅医療の現場では大きなニーズがあるので、地域でもっと活躍してほしいですね。それが地域医療でのマンパワーの問題の軽減にもつながると思います。

また、訪問看護師に取り組んでほしいと考えているのが、エコーの活用です。僕自身、POCUS(Point-of -Care超音波検査)という、ベッドサイドで短時間に焦点を絞って行うエコーの手法を学び、へき地診療での診断に大いに活用しています。

今は、30万円くらいからポケットサイズのエコー機器があり、タブレットやスマートフォンで画像を見ることができます。エコーは在宅医療では非常に有用です。患者を頻回に訪問する訪問看護師がエコーの技術を習得し、現場で活用してくれたら、一人の医師がエコーを活用するより、はるかに多くの患者さんが恩恵を受けることができます。

訪問看護で特に有用なのが、排泄関係のケアでのエコー活用です。例えば尿や便が出ないとき、導尿や浣腸が必要になる場合があります。そうした侵襲的な手技が必要かどうかを判断する際、ぜひエコーを使ってほしいのです。エコーを使えば膀胱や腸の状態をその場で画像を見て確認でき、導尿や浣腸の必要性を簡単に判断できます。患者にとっても看護師にとっても、負担が減ると思うのです。

今、この地域ではエコーを活用する看護師が増えています。もっと増えて、エコーが普及していくよう、これからどんどん働きかけていきたいと思っています。

(1).jpg)

置かれた場所を嘆いていてはもったいない

地域医療、在宅医療では病院と同じ医療の提供はできないことが多いですし、教科書にないような状況を経験することも多々あります。それをプレッシャーに感じることはあります。しかし、医師同士、あるいは他の専門職と相談し、創意工夫しながら対処するのはおもしろい。制約が多い中で、学んできた知識や技術を活用して解決策を見出すことが、やりがいにつながっていると感じます。

また、地域医療、在宅医療は患者さんとの距離が近く、仕事や生活でのいい表情、イキイキとした姿を間近で見ることができます。これがこの方の”本当の姿”なのだなと感じ、今は、そうした姿をイメージしながら治療を行うようになりました。

それは地域医療だからできることでもあります。制約のある医療環境にあるとき、ここでは学ぶことができないと考えていてはもったいないですね。そうではなく、自分が今置かれている環境だからこそ学べることに取り組んでいく。そんな気持ちを持つ医師が増えることで、地域医療や在宅医療がさらに充実していくことを願っています。