フランス国立統計経済研究所(INSEE)の調査によれば、2023年のフランスの死亡場所の割合は、自宅30%、病院55%、高齢者施設(EHPAD)12%、その他3%である。この割合は30年間ほとんど変化していないが、自宅の死亡割合がやや上昇している。背景には在宅入院(HAD)や緩和ケアモバイルチームによる在宅医療の推進がある。

今回はフランス終末期医療の提供体制の概要を紹介し、尊厳死法の経緯、特に2025年5月27日下院で可決された「死の支援法」の成立背景と課題を整理する。さらに、近年存在感を増している「緩和ケアモバイルチーム」における尊厳死法への対応をインタビューしたので紹介する。

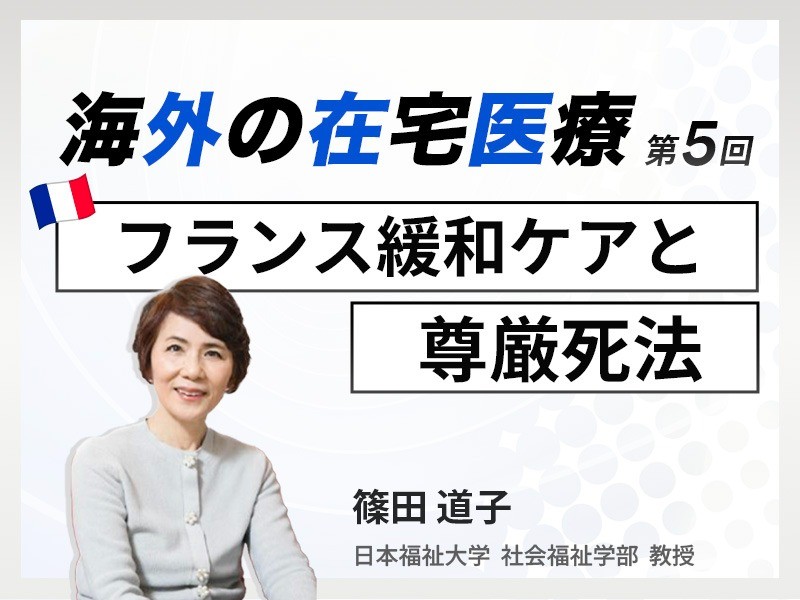

日本福祉大学 社会福祉学部 教授

篠田 道子 先生

筑波大学大学院教育研究科修了。病院勤務、民間企業を経て日本福祉大学社会福祉学部赴任。2008年日本福祉大学社会福祉学部教授(現在に至る)。2011年から1年間は慶応義塾大学大学院経営管理研究科で、訪問教授としてケースメソッド教授法を学ぶ。主な研究テーマは、医療・福祉マネジメント、終末期ケア、ケースメソッド教授法、フランス・イタリアの医療・看護・介護制度と人材育成

1.フランスの終末期医療の提供体制

フランス終末期医療の提供体制は、表1に示すように入院医療と在宅医療があり、さらに入院医療は、①緩和ケアユニット(USP)、②緩和ケア認定病床(LISP)、③緩和ケアモバイルチーム(EMSP)の3種類がある。在宅医療は、①外来・往診、②地域緩和ケアネットワーク、③在宅入院(HAD)の3種類がある。訪問診療は主に③のHADが担っている。

USPやLISPは、専門的な緩和ケアを提供する病床であり、USPは日本の緩和ケア病棟に相当する。独立型ホスピスから一般病床や長期療養病床に併設されたものまで様々である。日本の緩和ケア病棟のように、入院患者をがんとエイズの末期に限定してはいないが、約90%はがん患者である。

EMSPは緩和ケアモバイルチームであり、医師、看護師、臨床心理士、医療ソーシャルワーカーで構成されたチームで、院内だけでなく高齢者施設(EHPAD)や在宅にも赴いている。本稿ではフランス最大規模のサルペトリエール大学病院の緩和ケアモバイルチームの活動、特に尊厳死法への対応を紹介する。

なお、フランスでは、「緩和ケア」(soin palliatif)と「終末期ケア」(fin de vie)は明確に分けていないため、同義語として使用する。

表1 フランス終末期ケアの提供体制の概要

| 種類 | 概要 | 支払い | |

| 入院医療 | 緩和ケアユニット (USP) |

終末期の患者に対し、緩和ケアを専門に提供するための病床。日本の緩和ケア病棟やホスピスに該当する。 |

急性期病はDPCによる包括支払い。 |

| 緩和ケア認定病床 (LISP) |

USPがない病院などで、終末期の患者に対して病床を転用して緩和ケアを提供する。緩和ケアを提供した場合に、「緩和ケア入院費用」を診療報酬から請求できる。 | ||

| 緩和ケアモバイル チーム(EMSP) |

入院患者に緩和ケアを提供するための多職種チーム(医師、看護師、臨床心理士、医療ソーシャルワーカーで編成)。在宅医療ではコンサルト業務が中心。 2010年から小児緩和ケアチームが活動開始 |

||

| 在宅医療 | 外来と往診 | かかりつけ医による外来と往診 | 疾病保険 |

| 地域緩和ケアネットワーク | かかりつけ医が中心となり、看護師、臨床心理士、メディエーターなど多職種による在宅終末期ケアである。医療、心理、社会福祉の面からケアを提供する。 | 全国被用者疾病保険金庫の基金から給付 | |

| 在宅入院(HAD) | 病院勤務医またはかかりつけ医によって処方される患者の居宅における入院。予め決められた期間に、多職種によりコーディネートされた継続性のある治療を居宅で行う。 | 1日あたりの定額 | |

2.尊厳死法の経緯‐レオネッティ法・クレス・レオネッティ法・死の支援法

1)レオネッティ法

フランスでは2005年に尊厳死法である「レオネッティ法」が公布された。この法律は、終末期医療において患者の尊厳を守るために、医師等が行うべき義務と、延命治療の差し控え・中止を含む手順を定めている。15条からなるレオネッティ法は、過剰な医療または無駄な延命治療としての不合理な固執(obstination deraisonnable)を避けるという枠組みの中で尊厳死が位置付けられている。あくまでも「無意味で人工的な延命治療」の中止、あるいは制限を認めたもので、安楽死や自殺幇助を認めたものではない。

2)クレス・レオネッティ2016年法のポイント-前法との相違点を中心に-

レオネッティ法が施行されるも、安楽死をめぐる問題がくすぶっていた。レオネッティ法を策定したジャン・レオネッティ議員(保守党)とアラン・クレス議員(社会党)が中心となって新法案を策定し、3年間の議論を経て「終末期にある者のための新しい権利を創設する法律」Loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.(通称:クレス・レオネッティ2016年法)が2016年1月27日に可決成立し、2016年2月2日に公布された。

クレス・レオネッティ2016年法は、前法と同様に安楽死や自殺幇助を認めたものではないが、緩和ケアの充実により尊厳ある死を確実に実行する手続きを強化している。

前法との相違点は次の2点である。①終末期患者の継続的で深いセデーションの合法化である。前法では、一時的なセデーションは認められていたが、新法では、死に至るまで継続的で深いセデーションが合法化された。②事前指示書の内容の充実と効力の強化を図った。前法では、患者が意思表示できない場合、事前指示書を尊重するも、最終的に医師が医療の中止を決定した。新法では、救急時以外は、医師は患者が残した事前指示書に従わなければならないという強制力が与えられた。

3)死の支援(aide à mourir)法

フランスではこれまで安楽死や自殺幇助に対して慎重な姿勢を貫いてきたが、重度で不治の病に苦しむ患者が、自らの人生の終わり方を選ぶ権利を尊重する法律を望む声が強くなってきた。このような世論の高まりを受けて、2025年3月に「死の支援(aide à mourir)」法案が国民議会(下院)に提出され、5月27日に可決された。この法案は、末期患者が医療の支援を受けて自ら命を終えることを可能にする制度である。法案の全文は(Legifrance公式)https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000051666413/で閲覧できる。

「安楽死」という言葉を使うのを避けつつ、治癒の見込みがなく、苦痛が著しい末期患者が自ら死ぬことを医療が助ける(支援する)という法的枠組みを定めている。2025年9月以降に上院で審議される予定である。

この法案には賛否両論があり、特にカトリック教会など宗教団体、障害者団体、高齢者支援団体からは「どのような状態であっても自分自身で命を終わりにすることはできない」「安楽死は認められない」など反対や懸念の声がある。今後の審議を見守りたい。

3.フランス最大規模の緩和ケアモバイルチームへのインタビュー

筆者は2019年3月にフランス最大規模のサルペトリエール大学病院(l’Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière)の緩和ケアモバイルチームの責任者であるミッシェル・レヴィ―スーサーン医師(緩和ケア専門医)にインタビューを行った。

サルペトリエール大学病院は1656年に設立された伝統ある病院で、病床数は2228床ですべての診療科(77診療科)が揃っている。緩和ケアモバイルチームは1995年に活動を開始した。スタッフは医師3名(常勤)、看護師4名、臨床心理士1名、医療ソーシャルワーカー1名である。

【インタビュー内容】

1)緩和ケアモバイルチームの活動

主な活動は3点である。①緩和ケアに関する相談・助言(コンサルテーション)、②カンファレンスへの参加、③緩和ケアに関する調査・研究である。モバイルチームの活動は、当初は院内のみにとどまっていたが、その後、在宅入院(HAD)、高齢者施設(EHPAD)まで広がっている。現在の活動割合は、病院40%、HAD26%、EHPAD21%である。

モバイルチームの活動は、担当医(在宅はかかりつけ医)の依頼からスタートする。依頼を躊躇する医師も多く、介入のメリットを丁寧に説明している。EHPADはコーディネーター看護師が調整役を担っているので、連携がスムーズである。住み慣れた施設で最期を迎えたいと希望する入居者が多く、やりがいを感じている。

2)継続的で深いセデーションの合法化について

「医療従事者向けの継続的で深いセデーションに関する説明書」(フランス連帯・保健省)と「継続的で深いセデーションの実践ガイド」(フランス緩和ケア・看取り協会)に示されている通りに実施している。これらの重要点は以下の通りである。

①末期患者が不合理で過剰な治療を拒否して、全ての苦痛を避けることを要求した場合、下記の2つのケースについて、死に至るまで意識を失わせる継続的で深いセデーション処置を施している。ただし、疼痛管理を優先させるべきであり、患者が希望したからといって直ちに行うことはない。

ⅰ)終末期患者の死が近づき、他の医療手段で和らげることができない苦痛がある場合。

ⅱ)治療の中止を決めた終末期患者の死が近づき、耐え難い苦痛を引き起こす可能性がある場合。

②継続的で深いセデーションと疼痛治療の処置は、医療スタッフとの規定の協議手続きに

沿って実施する。かかりつけ医を含む多職種カンファレンスを開催するが、緩和ケアモバイ

ルチームの判断に委ねることが多い。

③継続的で深いセデーション処置は、患者の自宅、高齢者施設等でも行うことができる。

④上記の手続きの内容は患者のカルテに記載する。

3)事前指示書への対応

クレス・レオネッティ2016年法では、入院時に担当医師が事前指示書の有無を確認し、カンファレンスで共有することになっている。当院での正式な統計は存在しないが、事前指示書を書いている患者は5%程度である。事前指示書は終末期ケアを考える一つのツールでしかない。書くことよりは多職種によるカンファレンスを大切にしている。

特にがん患者は、最後までコミュニケーション能力が保たれており、治療をあきらめない場合が多い。そのような患者に事前指示書への記入を強制することはできない。まずはすべての患者に緩和ケアを提供することに注力している。

おわりに

フランス尊厳死法は「死の支援」法案の登場で、大きな転換点を迎えている。議論の国フランスならではの実りある議論が展開されるものと注視している。緩和ケアモバイルチーム責任者へのインタビューでは、事前指示書への記入や深いセデーション導入では多職種カンファレンスを大切にしている印象が強かった。やはり議論の国フランスであった。

サルペトリエール大学病院の外観

緩和ケアモバイルチーム活動拠点