地域のつながりで人を元気にする社会的処方。

2024年1月に孤独・孤立対策推進法が施行され、その取り組みが一層全国に広がっています

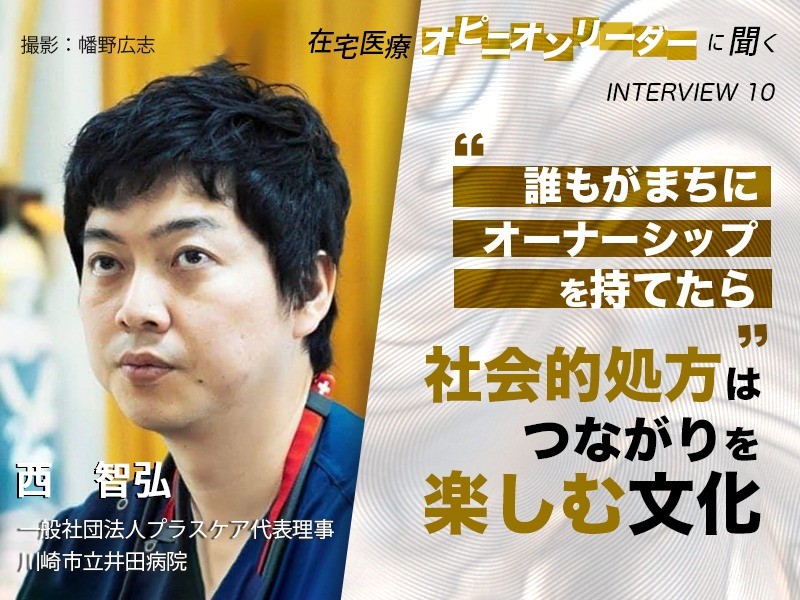

今回は一般社団法人プラスケアの代表理事である西智弘先生に、社会的処方が始まったきっかけやその考え方を伺いました。西先生が運営されている「暮らしの保健室」での実践についても詳しくご紹介します。

一般社団法人プラスケア代表理事/川崎市立井田病院腫瘍内科部長

西 智弘 先生

2005年北海道大学卒。室蘭日鋼記念病院で家庭医療を中心に初期研修後、2007年から川崎市立井田病院で総合内科/緩和ケアを研修。その後2009年から栃木県立がんセンターにて腫瘍内科を研修。2012年から現職。現在は抗がん剤治療を中心に、緩和ケアチームや在宅診療にも関わる。また一方で、一般社団法人プラスケアを2017年に立ち上げ代表理事に就任。「暮らしの保健室」「社会的処方研究所」の運営を中心に、地域での活動に取り組む。

日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医。著書に『だから、もう眠らせてほしい(晶文社)』『社会的処方(学芸出版社)』などがある。

■あわせて読みたい

人生の選択肢を広げるには。ひと繋ぎの医療システムを全国へ|一般社団法人プラスケア代表理事/川崎市立井田病院|西 智弘 先生

社会的処方の実践者|平沼仁実さん|医師焼き芋ー診療所からまちに飛び出す地域づくりー

社会的処方の発祥と日本で取り組む意義

ー西先生が病院に止まらないケアの形として運営されている「暮らしの保健室」。

まずは、その運営の基盤となっている「社会的処方」が始まった経緯について教えてください。

そもそも、孤独であることが人の寿命を縮めるという事実が研究結果から明らかになりました。例えばタバコや飲酒量の増加、メタボなど生活習慣病のリスクの上昇のほか、認知症の進行、転倒率や自殺率の悪化に影響を及ぼすなど、見逃せない事態となっているのです。しかし、生活習慣病に対しては国策として健康診断等を実施しているにもかかわらず、孤独に対してマネジメントする方法がありませんでした。

その解決策を探す最中、イギリスが制度として取り組んでいる社会的処方が着目され、日本でも地域のつながりによって孤独・孤立に対してアプローチしようと全国で多彩な活動が進んでいます。そして、日本では2024年1月に孤独・孤立対策推進法が施行され、社会的孤立に対して国をあげて取り組む姿勢を本格化しているのです。

ーでは、日本が社会的処方に取り組む上でのポイントはなんでしょうか。

日本では、イギリスのように社会的処方を制度化していくよりも、まずは市民が楽しんで続けられるような文化にしていくことが大切だと思います。これは市民が社会的処方というものを意識して孤独な人を探すというものではありません。職場の人やお隣さんなど、日常的に関わっている人に対して声をかけてあげるような、ささやかな気遣いやおせっかいによって孤独な気持ちが救われるのです。

そのおせっかいのなかで、「その悩みだったら暮らしの保健室に行けば解決できるかもよ」と、地域とのつながりを作ってくれる人が増えたら、一人ひとりが「自分はこのまちに存在してよいのだ」と、思える社会になりえるのです。

市民みんながリンクワーカー的に活動する文化づくり

(写真:一般社団法人プラスケアご提供)

(写真:一般社団法人プラスケアご提供)

ー地域とのつながりを作って人を元気にする社会的処方。そのキーマンとして看護師や社会福祉士など専門的な知識を持ったリンクワーカーの存在がありますよね。

はい。専門家が相談ごとや当事者の人柄、興味関心のほか、バックグラウンドに応じて、医療や福祉に限らず地域のコミュニティや文化、サービスなど、さまざまな対象とおつなぎします。

※リンクワーカーは、社会的処方の理念である①人間中心性②エンパワメント③共創に則ってつながりを作っています。

詳しくは、こちらをご参照ください。(「大阪ええまちプロジェクト」のホームページへ遷移します)

ー孤立・孤独の問題を解決するには、専門家であるリンクワーカーと市民のおせっかいのどちらも必要なんですよね。

そうですね。「みんなの社会的処方: 人のつながりで元気になれる地域をつくる」という本の中でも紹介したイギリスのフルームを例にあげて説明します。フルームでは、少数の専門家であるヘルスコネクター(リンクワーカーと同様)とボランティア的に活動するコミュニティコネクターたちの構造で社会的処方が成り立っています。

コミュニティコネクターは、ヘルスコネクターから最短15分間の研修を受け、困っている人への声のかけ方やさまざまな悩みの状態について学びます。その後、彼らはヒューマンポスト運動と呼ばれているように、文字通り街の道標となって、目の前の人に「最近どうだい?」と、ささやかなおせっかいをかけるわけです。

フルームの場合は、なんと人口の5%がこのコミュニティーコネクターとして活動していて、おせっかいをかけることが当たり前のまちづくりをしています。コミュニティコネクターが日常のなかで困っている人を見つけ、その行き先をヘルスコネクターが繋ぐ。この両輪を動かす仕組みを日本でもスタンダードなモデルとし、取り入れていくのがよいと僕は考えています。

孤独・孤立対策推進法でも、市民みんながリンクワーカーのように動いていく社会を作っていく必要があると謳っており、今後、日本が目指すべき社会の特徴だと思います。

ーそのような社会を目指すためには、リンクワーカー的な人々が長く活動を続けていく必要がありますよね。どのようなマインドを持っていれば継続できると思われますか?

前作、「社会的処方: 孤立という病を地域のつながりで治す方法」でも事例を基に触れた内容ですが、オーナーシップを持つことが大事だと思います。オーナーシップとは、「自分が住んでいるまちは自分たちのものだ」と、思える感覚のことを指します。

オーナーシップを持っている人たちがたくさんいればいるほど、楽しんで活動を続けられますし、自分のまちで困っている人を助けてあげたいという気持ちになるはずです。逆に、自分は関係ないというマインドの人ばかりだとしたら、たとえ道端で倒れてる人がいたとしても知らんぷりするかもしれませんし、まちで起こった困りごとは「役所の人がなんとかすればいいんじゃないの」と感じ、まち全体もどこか鬱蒼としてしまうでしょう。

しかし、オーナーシップを持っていると、孤独を感じることが少なくなり、むしろ「住んでいて楽しいな、この街がよくなったら自分も嬉しい」という気持ちになります。そのような方々が増えると、自然に笑顔で活気あるまちに変化するのです。

学生の間だけや単身赴任中など期間限定の住まいであっても、オーナーシップを持ってまちに関わっていれば、たとえその場所を離れたとしても第2の故郷のように、いつでも帰ってこられる場所として記憶のなかに残り続けるでしょう。

社会的処方の実践 暮らしの保健室が掲げる想い

写真:一般社団法人プラスケアご提供

ー今年で開設7年目となる社会的処方の実践の場、「暮らしの保健室」の活動について教えてください。

今年度からは基本的に水曜日から土曜日に運営しています。暮らしの保健室でリンクワーカーが相談に乗ったり、まちに出てつながり作りをしたりと、地域の方々と連携して困っている人に早期から関わるような取り組みを続けてきました。だんだんと暮らしの保健室の存在をまちの人たちに知ってもらえるようになり、訪問者はなんと2000人超え。この拠点が持つ役割が明確になってきているように思います。

暮らしの保健室はその人の生きる力を信じ、そばにあり続ける

ー役割といいますと……?暮らしの保健室が大事にしていることも合わせて教えていただけますか。

僕たちがクレドに掲げている言葉がまさにそれです。

「まちでの日常の中で、つながりたいときにつながれる木陰のような場としてあり続け、その人の決めていく時間を共に過ごす」

細かく説明すると、

・お店のように「いらっしゃいませ」と構えず、日常の中でつながりたいときにつながれる場所であること。

・ 道中少し疲れたなあと感じたとき、ほっと休めるような木陰のような場所であること。

・気軽に立ち寄れる場所としてそこにあり続けること。

・暮らしの保健室に繋がることも過ごし方もその人自身が決めて、僕たちは時間を共に過ごすこと。

最初クレドを決めたとき、僕らの活動は「共に歩く」、「背中を押す」、「伴走する」、「寄り添う」といった言葉は当てはまらないなあと感じたのです。僕らは支援者として暮らしの保健室を利用する方々を引っ張り上げたり、何かアドバイスするようなことはしていません。むしろ、これらの言葉を使うことをおこがましいとさえ感じますし、「本人の生きる力を信じられていないよね」と、スタッフのなかから意見が出ました。

あくまでも本人が自分で決めていく時間を共に過ごし、「その姿を見ているから安心して」というコミュニケーションをとっています。僕らはただ普通の会話のなかで利用者さんの言葉の確認作業をしているだけなのですが、最初は俯きがちだったとしてもスッと背筋が伸びて、「こんなふうに明日からやってみます!」と、自発的な言葉が出てくるのです。

僕らを媒体とし、彼ら自身が生きる力を取り戻していく。つまり、暮らしの保健室がずっとそこにあること自体が、彼らにとって社会的処方になるのだと感じています。自分がやると話したことを見守ってくれる人がいることは、とても心強いのではないでしょうか。

ー先生の本の中で「エンパワーメント」という言葉が出てきましたが、話しているうちに自分の気持ちに気づき、自発的な行動につながっていくのですね。

そうなんですよ。ほとんどの人は自分で道を切り開いていく力があるはずなんです。しかし、なんらかの理由でその力がせき止められていたり、思い違いをして失われてしまっていたり。そんな時、引っかかりやこんがらがっている糸をピッと抜いてくれる存在があるだけで思いの外くるくるくると解けてすっきりするのです。

力を発揮できるようになるまでは、小さなきっかけが必要かもしれませんが、ほとんどの場合は本人が勝手に変わっていくのです。暮らしの保健室へ継続して通っているうちに、10%、20%とだんだんと糸が解けていって、気づけば全部解けている状態になっています。

ー自分の思っていることをさらけ出す安心感が暮らしの保健室にはあるのでしょうね。

はい、そうだと思いますね。彼らの生きる力を僕らがいかに信じられるかということが大事なのだと思います。

医療者の肩書きを置き、オーナーシップを持って地域を楽しむ

ー社会的処方を地域に広めていくには、医療者はどのように関わっていけばよいですか。

なんだろうな……。まちにちょっと興味を持って、一般住民としてオーナーシップを持ってみてほしいという想いはありますね。医療者がまちに出るべきだという話を最近よく耳にするのですが、それだけじゃダメなんですよ。みんな、なぜか医療者として関わってしまうから。

「私は〇〇病院のドクターです」と名乗ってしまうと、どうしても支援者、被支援者の構図ができてしまうので、まちの中で浮いた存在になりがちです。自分の専門性を活かして地域住民の健康を守りたいという意識も分からなくはないけれど、その使命感を全面に出すと煙たがられてしまうと思います。

だから、医療者も一人の住民として同じ土俵に立って関わってもらえると嬉しいですね。「このまちのためにできることがあったらやりたいと思っています。逆に私が困っていたら助けてほしいです」といった友人関係ができるのが理想ではないでしょうか。

ー相互扶助の関係ということですね。

そういうことです。医療者もオーナーシップを持って「このまちが好きだ」という気持ちで楽しんでいただきたいですね。だからといって医療者が誰しもまちに出る必要はありません。病院で専門性を磨かれている方々は、その技術でまちを支える役割を担っていますからね。

しかし、いずれの場合も、自分が属している場所にはどのような人がいて、何に貢献できるのか。さらにその場所の文化をどのように守っていくのかという視点で考えていただきたいです。繰り返しますが、自分自身も地域の一員だということを覚えていてくださいね。