- #運営

院長一人で“全部”やっていませんか?

「診療も経営も、すべて院長が担当している」——訪問診療クリニックでは、そんな状況が少なくありません。特に開業直後は、限られた人員で業務を回すため、院長自らがスタッフ管理や契約事務、請求チェックといった“医療以外の業務”まで担っているケースも多いのではないでしょうか。

このような状態が長く続くと、診療の質や職員満足度に影響を与える可能性があります。

そこで本記事では、訪問診療クリニックにおける「事務長の役割」と「導入のタイミング」、さらに「事務長代行サービス活用の選択肢」について、クリニックの規模別に解説していきます。

事務長の主な役割とは?

訪問診療クリニックにおける事務長の役割は多岐にわたりますが、主に以下の3つに分類できます。

1. 運営管理の統括

事務長はクリニックの日常的な運営管理の中枢を担います。人員の配置やシフトの調整といった業務はもちろん、医療事務スタッフや看護師の業務を円滑に進めるためのマネジメントを行います。スタッフ間の調整やモチベーション管理、クレーム対応や相談窓口としての役割も担い、院長が診療に集中できる環境を整えるのが重要なミッションのひとつです。

2. 経営サポート

また、事務長はクリニックの経営状態を「見える化」するサポーターでもあります。診療実績や診療報酬のデータを集計・分析し、収益の最大化を図ります。さらに、医業収益や利益率をモニタリングし、経営改善のための提案を行うなど、数字に基づいた経営判断を支える役割も求められます。

3. 対外調整・契約管理

最後に、事務長は外部との調整役・交渉役としての役割も担います。訪問診療においては、他の医療機関や薬局、訪問看護ステーションなどとの密な連携体制が不可欠であり、関係構築と維持は事務長の重要な業務の一つです。また、契約書や同意書などの書類整備、保健所や医師会といった関係機関への対応も担うなど、クリニックの対外的な信頼を築くための基盤整備も担います。

事務長に求められる資質とは?

事務長としてクリニック運営を支えるためには、単なる事務処理能力を超えた、総合的な資質が求められます。

医療経営に関する広範な知識と実務経験

まず前提として必要なのが、医療経営に関する幅広い知識と実務経験です。医療機関は一般企業とは異なる制度やルールの中で運営されており、診療報酬、労務管理、行政対応、会計処理など、多岐にわたる業務を理解して統括する力が求められます。

問題解決力と高い対人コミュニケーション能力

日々の業務の中では想定外のトラブルやスタッフ間の摩擦、外部との調整など、さまざまな課題に直面することも少なくありません。そうした場面で重要になるのが、問題解決力と高い対人コミュニケーション能力です。現場を冷静に把握し、院長やスタッフと信頼関係を築きながら円滑に物事を進める能力は、事務長として不可欠です。

業界特有の制度的理解

さらに、訪問診療クリニックでは、医療制度の変化や加算要件など、在宅医療業界特有の制度的理解も非常に重要です。制度改定の影響をいち早く把握し、適切に対応することで、診療報酬の取りこぼしを防ぎ、クリニックの経営基盤を支えることができます。

このように、事務長には「何でも屋」ではなく、「現場と経営をつなぐ橋渡し役」としての高い専門性とマネジメント能力が期待されているのです。

事務長がいることのメリット

訪問診療クリニックに事務長がいることで、院長の負担軽減から組織全体の安定、さらには経営改善まで、さまざまな面でメリットが生まれます。ここでは代表的な3つの効果について詳しく解説します。

院長が「診療」に専念できる

最も大きなメリットは、院長が本来の業務である「診療」に集中できる環境が整うことです。訪問診療クリニックでは、患者対応に加えて、書類作成、請求管理、スケジュール管理、外部との調整など、多くの業務が日々発生します。これらをすべて院長が抱え込んでしまうと、本来注力すべき医療の質や患者満足度に影響が出かねません。事務長がこれらの非診療業務を一手に引き受けることで、院長は医師としての専門性を最大限に発揮できるようになります。

スタッフ管理がスムーズになる

クリニックの運営において、スタッフ間の連携やモチベーションの維持は非常に重要です。事務長が現場のマネジメントを担うことで、業務の進行やトラブル対応、シフト調整、人間関係の調整などがスムーズに行えるようになります。特に訪問診療では、看護師や医療事務、ドライバーなど多職種が関わるため、調整役となる存在がいることは組織の安定性につながります。結果として、スタッフの定着率向上や職場環境の改善にも寄与します。

経営改善の視点が持てる

さらに、事務長は単なる事務作業だけでなく、経営面でも重要な役割を果たします。診療報酬の算定状況や稼働実績をデータとして可視化し、月ごとの傾向や収益構造を分析します。これにより、院長が感覚ではなく数値に基づいた経営判断を下せるようになります。加算の取りこぼし防止や収支バランスの見直しといった取り組みも、事務長が中心となって行えば、より効果的な経営改善が可能になります。

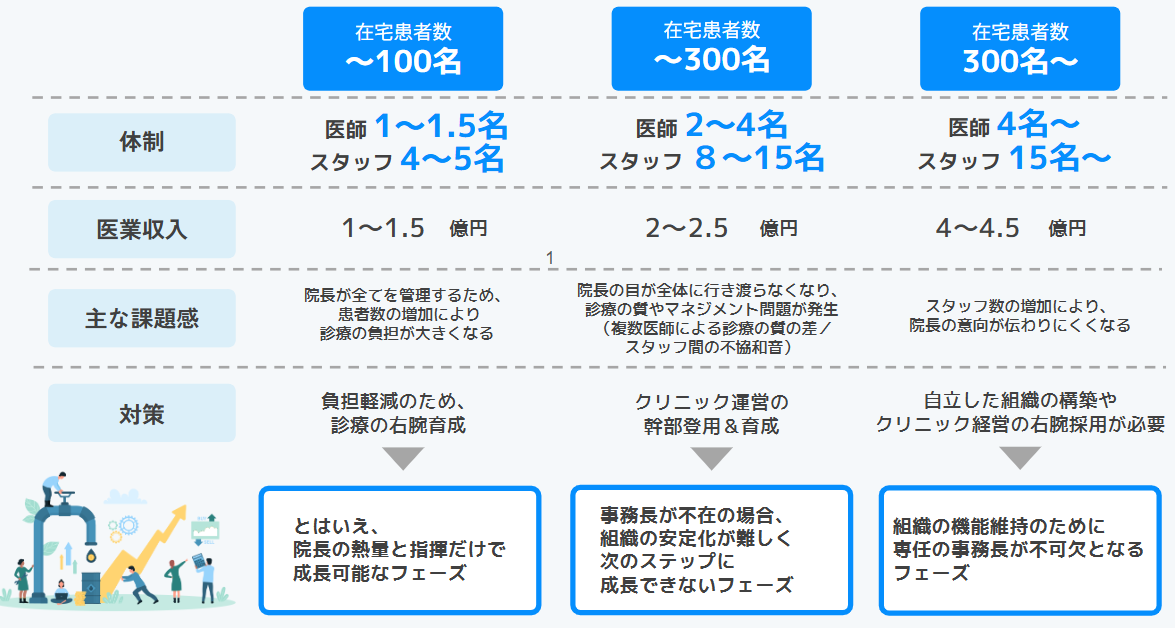

クリニックの「規模別」に見る事務長の必要性

事務長が必要かどうかは、クリニックの規模や業務の複雑さに大きく左右されます。明確な基準はないものの、「常勤スタッフ数」や「管理患者数」を目安に、自院の現状と照らし合わせて判断するのが現実的です。ここでは、小規模・中規模・大規模の3つに分けて、それぞれのフェーズにおける事務長の必要性と対応方針を紹介します。

小規模クリニックの場合(例:スタッフ数5人・管理患者数100人未満)

この規模のクリニックでは、院長自身が診療と並行して事務業務も兼務しているケースが一般的です。業務量がまだ限定的であるため、ある程度は現場で対応が可能ですが、次第に書類対応や連携業務、請求関連の処理などが負担となってきます。

このフェーズでは、常勤の事務長を雇用するほどの業務量や財政的余裕がないことも多く、外部の事務長代行サービスを活用することで効率化が図れます。定期的なサポートを受けることで、院長の負担軽減とクリニック全体の業務品質向上が実現できます。一方、常勤雇用はコストや労務リスクを考慮すると、現実的ではないケースが多く、慎重な判断が求められます。

中規模クリニックの場合(例:スタッフ数10人・管理患者数100〜300人程度)

この規模になると、訪問診療の稼働件数も増え、スタッフ数も徐々に増加していきます。看護師や医療事務との連携、請求業務の正確性確保、外部機関とのやりとりなど、院長一人では処理しきれない場面が増えてくるため、事務長の役割が徐々に重要になってくる段階です。

このフェーズでは、将来的に事務長として機能する人材の育成や、経験者の採用を視野に入れた準備を始めることが望まれます。また、急激な負担増加に対応するため、事務長代行サービスと常勤スタッフの併用という柔軟な運用体制も有効です。段階的な移行により、組織の変化に無理なく対応することが可能となります。

大規模クリニックの場合(例:スタッフ15人・管理患者数300人以上)

このレベルに達すると、日常業務のほかに、経営課題の整理や外部との戦略的連携など、経営マネジメントの視点が不可欠になります。スタッフの管理、加算の取りこぼし防止、経営データの分析、外部関係者との調整など、さまざまな領域で統括的な視点を持つ人材が求められます。

この段階では、専任の事務長がいなければ、組織としての機能維持が難しくなる場合もあります。現場の運営調整に加え、クリニックの中長期的な成長戦略まで担える事務長の存在が、安定的な運営と収益確保の鍵となるでしょう。事務長の選任はもちろん、明確な権限設定と組織体制の整備も合わせて行う必要があります。

以下の図でクリニックの規模と主な課題、対策をまとめました。

このように、クリニックの成長フェーズに応じて、事務長の必要性と活用方法は変化していきます。重要なのは、クリニックの規模や課題に合わせた最適なタイミングで「必要な人材配置」を見極めることです。

「でも、今すぐには雇えない…」というクリニックへ

事務長の必要性を感じていても、「今すぐには雇えない」というクリニックも少なくありません。実際、事務長の採用にはいくつかの大きなハードルが存在します。

まず、医療業界での事務長経験者は非常に限られており、人材そのものが市場に少ないため、採用競争が激しいのが実情です。また、経験者を採用する場合、年収500万円以上のコストが発生することもあり、特に小規模〜中規模のクリニックでは負担が大きく感じられるかもしれません。

さらに、仮に未経験者や若手を採用した場合でも、業務の幅が広い事務長職では、一定の教育やOJTに時間と手間がかかるため、即戦力としての活躍を期待するのは難しいケースが多いです。

こうした課題を抱えるクリニックにとって、外部の「事務長派遣サービス」を活用することは、有効な選択肢の一つです。短期的な業務支援から、組織体制の整備や業務フローの改善、経営的なアドバイスまで、専門的なスキルを持つ人材が一定期間伴走することで、無理なく事務長機能を確保することができます。雇用リスクを抑えながら、必要な機能だけを柔軟に取り入れられるという点で、導入するクリニックが増えています。

事務長代行サービスとは

事務長代行サービスとは、クリニックや医療法人において本来「事務長」が担うべき業務を、外部の専門家や支援会社が一定期間・一定頻度で代行するサービスです。常勤の事務長を採用・育成することが難しいフェーズにおいて、**必要な機能だけを柔軟に補える“経営支援の外部リソース”**として注目されています。

提供会社や契約内容にもよりますが以下のサポートを受けることができます。

- 経理業務のサポート(予算管理、請求管理など)

- 労務管理および人事業務の管理(採用支援、スタッフ評価など)

- 広報活動およびマーケティング戦略の策定

- 総務業務の効率化支援(オフィス管理、備品調達など)

- 経営戦略の立案と実行支援

また、オプションとしてシステム導入支援や戦略的な経営アドバイスなどが含まれる場合もあります。これにより、クリニックの具体的な課題に対して柔軟かつ効果的なサポートが提供されます。

事務長代行サービス選びの5つのポイント

事務長代行サービスを導入する際には、「誰にでもできる仕事の外注」ではなく、「経営の要を任せるパートナー選び」という意識が重要です。以下に、訪問診療クリニックにおける事務長代行サービスの選び方のポイントを解説します。

1.在宅医療への理解と実績があるか

訪問診療は、外来クリニックや病院とはまったく異なる業務設計と診療報酬体系を持っています。たとえば、在宅医療特有の請求管理や、訪問スケジュールの最適化、地域連携の強化など、専門的な知識が求められる場面が多々あります。

代行業者が訪問診療クリニックへの支援実績があるかどうかは、もっとも重視すべきポイントです。

2.業務の範囲と対応内容が明確か

「何をどこまで任せられるか」は、事前にしっかり確認しておく必要があります。たとえば、

- クリニックスタッフのマネジメントはどこまで対応できるのか

- 請求管理や経営データ分析はどの範囲まで対応できるのか

- クレーム対応なども行うのか

など、単なる事務作業の代行ではなく、“経営管理の一部を担う存在”としての業務対応範囲が明示されているかを確認しましょう。

3.契約形態に柔軟性があるか

事務長代行は、多くのクリニックにとって「最初の一歩」です。いきなり半年・1年単位の契約ではなく、週1回の稼働から始めて徐々に拡張できる柔軟な契約形態が用意されているかがポイントです。また、途中で解約やプラン変更ができるかも確認しておきましょう。

4.担当者との相性・コミュニケーション力

事務長代行スタッフは、クリニックの中に入り込み、院長やスタッフと密に連携して業務を進めます。そのため、「信頼できる人物か」「話しやすいか」「相手の意図を正確にくみ取って動けるか」など、人間的な相性やコミュニケーション力が非常に重要です。可能であれば、導入前に面談やヒアリングの機会を設けましょう。

5. 費用の妥当性とコストパフォーマンス

費用は月10〜30万円程度が相場ですが、単純に「安いから」ではなく、その費用でどこまで対応してくれるのかを比較しましょう。診療報酬の加算ミスやスタッフ離職による損失を防げるなら、代行費用以上のリターンが期待できます。

費用対効果を評価する際のポイントとしては、以下の点が挙げられます。

- 事務作業の効率化によるスタッフの時間削減と診療時間の延長

- 専門的な管理指導による経営改善と収益増加

- 人材管理の最適化によるスタッフの定着率向上

- 経営資源の最適化によるコスト削減

事務長代行サービスは、クリニック経営を根本から支える重要な存在です。「誰に任せるか」で今後の運営体制が大きく変わるため、在宅医療の専門性・柔軟な対応・人柄・コストパフォーマンスの4つの観点で慎重に選ぶことが大切です。信頼できるパートナーを見つけ、診療と経営の両輪をスムーズに回す体制づくりを進めていきましょう。

micsコンサルティングの「事務長派遣サービス」

在宅医療に特化した経営支援を行うmicsコンサルティングでは、訪問診療クリニックの現場に精通したプロフェッショナルな事務長スタッフを、必要な「時間」と「期間」に応じて柔軟に派遣するサービスを提供しています。

このサービスの最大の特長は、単なる事務作業の代行ではなく、医療経営の視点を持った事務長として、クリニック運営に実践的な支援を行える点にあります。全国で在宅医療を展開する医療法人社団 悠翔会をはじめ、数多くの在宅医療機関を支援してきた実績をもとに、各クリニックの状況に応じた最適な対応を行います。

また、常勤採用と比べて、コストを抑えながら必要な機能を必要な時期だけ導入できるのも魅力の一つです。たとえば以下のような活用方法が可能です:

- 開業から半年〜1年の立ち上げ期において、業務設計や書類整備、加算対応などの仕組みを整えるために短期間派遣

- 常勤事務長を採用するまでの“つなぎ役”として、一定期間だけ経営管理やスタッフ対応を担ってもらう

- 週1回・半日だけの稼働で、診療報酬や経営数値のチェック、加算算定の最適化などの経営診断・助言を実施するスタイルにも対応

このように、クリニックの規模・ステージ・課題に応じてカスタマイズが可能なmicsの事務長派遣サービスは、事務体制を強化したいが常勤雇用に踏み切れないクリニックにとって、非常に現実的かつ効果的な解決策です。まずは短期間のトライアル導入から始めることも可能なので、事務業務や経営における課題を感じている院長には、ぜひ一度検討をおすすめします。

まとめ:事務長がいることで、クリニックの“安定”と“成長”が見えてくる

訪問診療は、制度・加算・連携・運営のバランスを取りながら動かす“チーム医療”です。

そのチームを支えるのが、事務長という存在。

もし今、

「自分しか状況を把握していない」

「日々の対応に追われて、改善に手が回らない」

と感じているなら、“経営の右腕”をつくるタイミングかもしれません。

▶ micsコンサルティングの事務長派遣について詳しく見る

サービス詳細はこちら

(※導入相談・ヒアリング無料)