プライマリケアのためのフレイル対策

- #症状別

プライマリケアで求められるフレイル評価と介入方法について説明します。

フレイル健診の必要性と高齢者の介護予防について先行研究・事例を交えて共有します。

実際に実施されている介護予防や地域づくりの取り組みから今後の課題について理解することができます。

※こちらの記事は在宅医療従事者のための動画プラットフォーム「peer study 在宅医療カレッジ」のプレミアムセミナーの内容の一部を公開したものです。

講師

医療法人 松徳会 花の丘病院/松本クリニック

千葉大学予防医学センター 客員研究員

国立長寿医療研究センター 老年評価研究部 外来研究

森 優太

チャプター

- 高齢者の介護予防の現状について

- フレイル評価について

- フレイルの関連因子と関与について

- フレイル健診について

- 通いの場について

- 通いの場の事例紹介

- 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業について

- サポーターの必要性と地域づくりのロジックモデル、まとめ

高齢者の介護予防の現状について

みなさんご存知かと思いますが、近年高齢者が増加しており、2025年には75歳以上1人に対し、支える側である働き手(15~74歳)が3.9人となるという予測がされており非常に負担が強くなっています。そのため特に今後、支えられる側である高齢者の方々が元気でいられるよう、なるべく介護や病気の治療がないよう、しっかりと予防をしていこうという流れになっています。

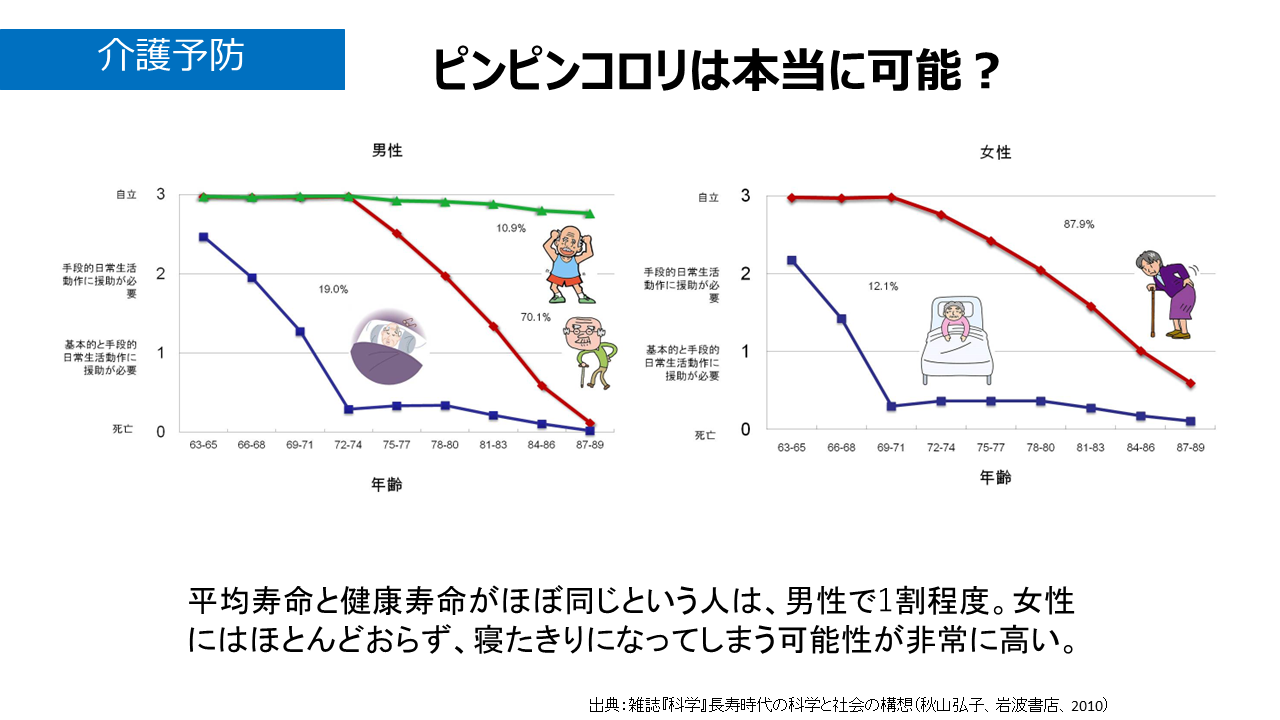

そのようなピンピンコロリは本当に可能なのでしょうか?

下のグラフを見ると、男性は健康寿命と平均寿命がほぼ同じである人が全体の1割程度、一方で女性は、平均寿命と健康寿命が一緒の方がほとんどいない、という結果になっています。つまり、ずっと健康でいることはなかなか難しいということがこちらのデータから見て取れます。そのため、どのように高齢者の方が健康寿命を延伸できるかという点が非常に重要となります。

介護予防という考えをおさらいすると、要介護状態の発生をできる限り防ぎ遅らせることを言います。より大事なのは、要介護状態となってもその進行をできるだけ遅らせるということです。元気な人がいつまでも元気にいられるようにすることも大切ですが、一度病気になってしまった人もそこからさらに悪くなることがないように、むしろ改善していくように重症化を予防するというのが、介護予防の重要な考え方となります。

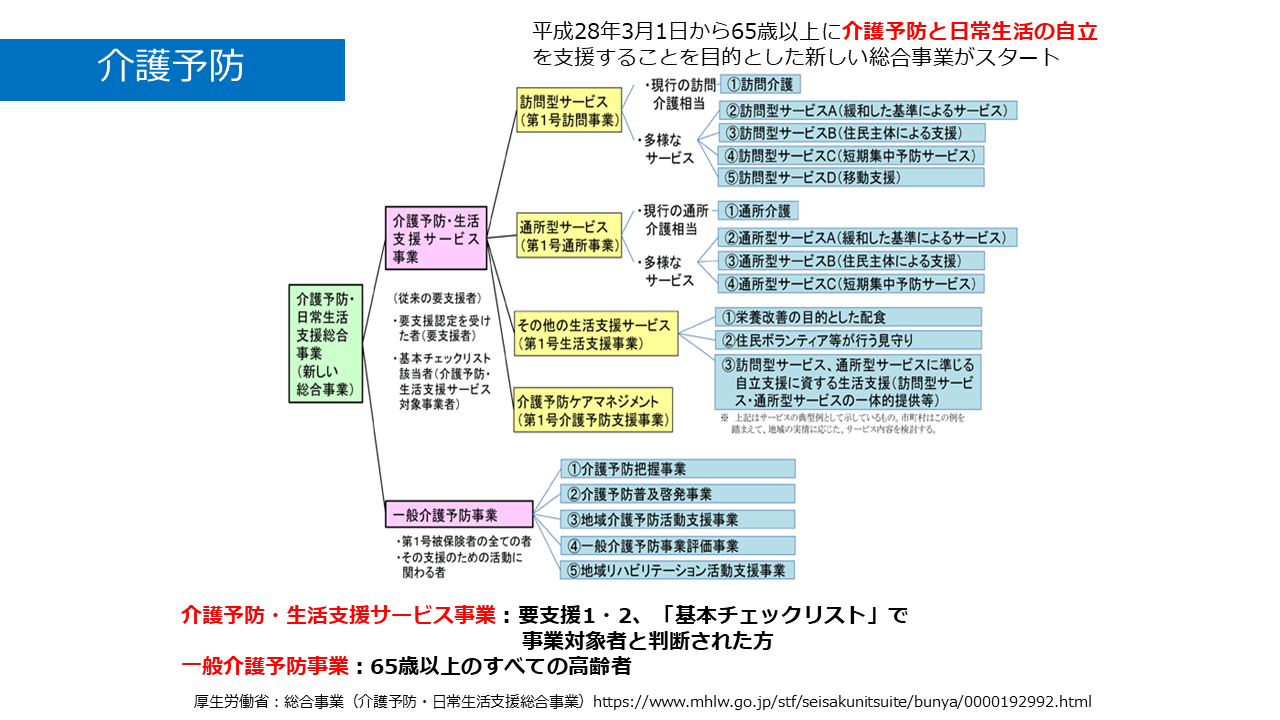

まずは、厚生労働省が打ち出している介護予防・日常生活支援総合事業に関し、簡単に説明します。平成28年3月1日から65歳以上を対象にスタートしたこの制度は、大きく分けて、介護予防生活支援サービス事業と一般介護予防事業の二つに分けることができ、今回は主に後者について話していきます。一般介護予防事業は、65歳以上のすべての高齢者の方が適用可能な制度となっています。

10年ほど前は、まだこの介護予防はあまりうまくいっていませんでした。その理由として、当時は地域の高齢者の住まいや環境の中での介護予防を運動や栄養といった側面だけに焦点を絞っていた、という背景があります。現在では介護予防において、実際に住民の方が生活している地域における通いの場や公民館などに我々が訪れ、運動とか栄養に関する話をするというケースが着目されており、これまでの介護予防に地域づくりが統合されたアプローチが重要であると言われています。

普段病院に勤務されている方だと、診療やリハビリなど個人対個人というアプローチが多いと思いますが、介護予防においては個人だけではなく集団レベルでケアやアプローチをしていくことが大切です。

実際の診療やリハビリにおいても、これまでは病気のリスクが高い人だけにアプローチしていくハイリスクアプローチが一般的でしたが、これからは、健康な人に対してもより全体的に介入するポピュレーションアプローチにより全体的な健康度を上げていく、という考えが着目されています。