- #運営

- #DX

- #制度

「オンライン資格確認の導入を検討しているけど、なにをどうしたらよいかわからない」

オンライン資格確認を検討している医師の中には、このような方がいるのではないでしょうか。

本記事では、オンライン資格確認の概要や導入するための手順を解説します。

オンライン資格確認の導入は2023年4月より義務化されています。未導入の医療機関様は、準備を進めましょう。

オンライン資格確認とは

従来、資格確認をおこなう場合は医療事務などの担当者が患者さんの資格情報をシステム上で入力する方法がとられていました。

一方で、オンライン資格確認を利用することでマイナンバーカードやICチップ、健康保険証の記録番号で患者さんの資格情報をスムーズに確認できるようになります。

また、薬剤情報や特定健診などの情報も確認できるため、診療・服薬指導がしやすくなるメリットがあります。

オンライン資格確認導入の背景

今まで資格確認をおこなう際は、医療事務の担当者が患者さんの情報を手入力する必要があり、以下の問題を抱えていました。

- 入力の手間がかかる

- 手入力のためヒューマンエラーが発生する

- 患者さんをお待たせしてしまう

- 医療事務の業務負担が増える

上記を解決するために導入されたのが、オンライン資格確認です。2021年10月20日に開始したオンライン資格確認は、診療報酬改定を経て2023年4月より原則義務化されています。

オンライン資格確認のメリット

オンライン資格確認を導入すると、医療機関・患者さんの双方にメリットがあります。おもな内容は以下のとおりです。

- 受付時の業務効率向上

- レセプト返戻作業の削減

- 薬剤情報・特定健診等情報の閲覧可能

- 災害時でも医療提供が可能

- 電子版お薬手帳との連携が可能

オンライン資格確認を活用することで、患者さんの保険情報や薬剤情報などをスムーズに確認でき、業務効率を向上させることが可能です。

受付時の業務効率向上

従来は患者さんから預かった健康保険証を確認し、氏名・生年月日・記号番号などを確認したうえでシステムへ手入力していました。

そのため、入力の手間がかかり、ヒューマンエラーが起こっていた点が問題視されていたのです。

一方で、オンライン資格確認を導入することで、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーで読み取るだけで入力作業は終了します。

これにより、受付時の作業時間が大幅に短縮され、手入力によるミスが防止できるようになりました。

また、作業時間が短縮されたことで、患者さんの待ち時間の削減にも貢献できるようになります。

レセプト返戻作業の削減

レセプト返戻とは、保険医療機関に提出したレセプト内容に不備があった場合に差し戻されることです。

従来は保険証を確認する際、患者さんが会社を退職して資格失効していた場合、保険証だけでは判断できませんでした。

そのため、患者さんが保険証の有効期限が切れた状態のまま受診することにつながり、過誤請求になってしまう事例があったのです。

一方で、オンライン資格確認を導入すると、保険証の有効期限が切れているかを確実に確認できるため、レセプト返戻の防止につなげられます。

薬剤情報・特定健診等情報の閲覧可能

従来は医師が患者さんに薬剤情報などを直接確認する必要がありました。一方で、オンライン資格確認を導入すると、3年間分の薬剤情報と5年間分の特定健診等情報の参照が可能になります。(薬剤情報は2021年9月診療分から、特定健診等情報は2020年度分から)

そのため、かかりつけ医以外の医療機関でも患者さんの最新情報を確認でき、場所を問わず迅速かつ適切な診療・治療ができます。

災害時でも医療提供が可能

従来は災害が起きて薬やお薬手帳を紛失すると、服用中の情報共有が困難になり、治療に影響が出ていました。

一方で、オンライン資格確認を導入すると、災害時は特別措置としてマイナンバーカードによる本人確認無しで薬剤や特定健診等の情報が参照できます。

そのため、有事の際であっても患者さんに対して迅速に適切な医療を提供できるようになります。

電子版お薬手帳との連携が可能

従来、電子版お薬手帳に薬剤情報を登録する場合は、薬局ごとに発行される調剤明細書などに記載されている情報を手入力または二次元バーコードで読み取っていました。

一方で、オンライン資格確認を活用すれば、マイナポータルを経由してレセプト情報に基づいた薬剤情報を一括で取り込むことが可能です。

そのため、手入力などの手間がなくなり、より簡便に電子版お薬手帳に薬剤情報を登録できるようになっています。

オンライン資格確認のデメリット

オンライン資格確認を導入すると業務効率が向上するものの、以下のデメリットもあります。

- オンライン資格確認の導入費用がかかる

- 導入までに手間がかかる

- 患者さんへのサポートが必要になるケースがある

オンライン資格確認を導入する際は、導入の手間や費用がかかります。導入する際は、あらかじめ費用を計算し、計画的に進めていきましょう。

オンライン資格確認の導入費用がかかる

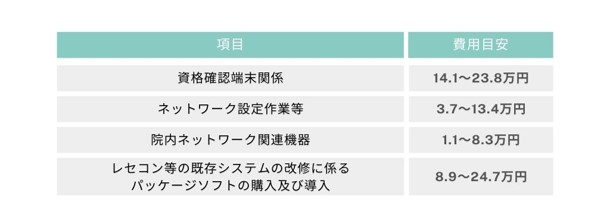

各医療機関・薬局のシステム導入状況やネットワーク環境、ネットワークベンダの料金体系によってオンライン資格確認に関する費用は異なります。

目安として以下の費用が発生します。また、通信料やセキュリティ対策などのランニングコストが毎月発生することも把握しておきましょう。詳細は、利用しているシステム/ネットワークのベンダにご相談ください。

導入までに手間がかかる

オンライン資格確認を導入するためには、電子カルテやレセコンの改修、回線環境の導入などが必要です。

また、システムをセットアップする際に設定に多くの時間を要します。スタッフに対して研修時間を確保したり、マニュアルを作成する必要もあるため、計画的に導入スケジュールを組むことが大切です。

患者さんへのサポートが必要になるケースがある

医療機関を利用する患者さんは高齢者が多く、カードリーダーや顔認証システムに慣れていない方がいます。

そのため、患者さんが慣れるまでサポートし続ける必要があり、業務負担が増える可能性があります。

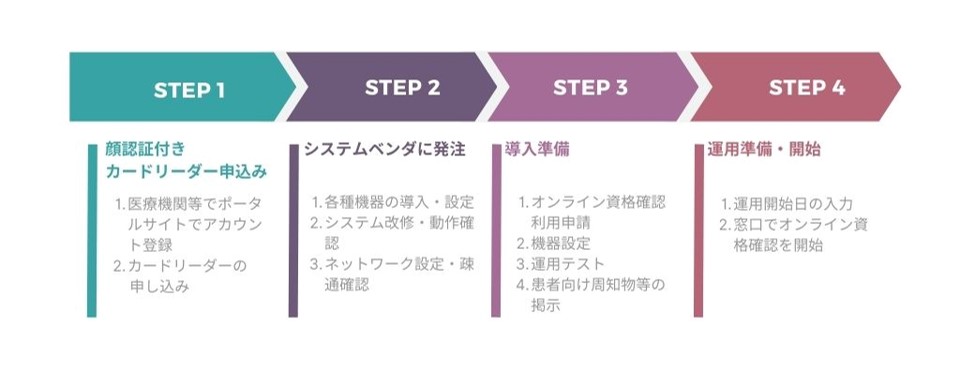

オンライン資格確認の導入の流れ

オンライン資格確認を導入する際は以下の4つの手順に沿って進めましょう。

【2024年4月スタート】訪問診療等における居宅同意取得型オンライン資格確認とは

2024年4月より、訪問診療等(訪問診療・歯科訪問診療・訪問服薬指導【薬剤管理指導】・往診など)にてオンライン資格確認が可能になります。訪問診療などの在宅医療では、患者が医療機関に出向くことが難しいため、通常のオンライン資格確認システム(医療機関の窓口に設置されたカードリーダーでマイナ保険証を読み取る仕組み)は使用できません。

そこで用いられるのが、「居宅同意取得型オンライン資格確認システム」です。これは、医師が患者の自宅を訪問する際に、専用のモバイル端末などを持参し、現地で患者のマイナンバーカードを読み取ることで、保険資格の確認を行う仕組みです。

この方式では、患者または家族からその場で同意を得て、オンラインで資格情報にアクセスします。インターネット接続環境が必要となるほか、持ち運び可能な端末や通信機器の導入・維持が求められるため、医療機関側にとっては一定の初期費用と運用負担が発生します。

居宅同意取得型オンライン資格確認の導入は助成金の活用を(令和8年1月15日まで)

厚労省は「居宅同意取得型オンライン資格確認システム」の導入にかかる費用の一部を補助する制度を設けており、2025年度もその補助を継続する方針を示しています。

助成金の申請期限は令和8年1月15日までとなっていますので、締め切りにご注意ください。

(引用)医療機関等向け総合ポータルサイト|訪問診療等・オンライン診療等・外来診療等(通常とは異なる動線・機器故障時等)におけるオンライン資格確認等の導入に係る助成金について

(引用)医療機関等向け総合ポータルサイト|訪問診療等・オンライン診療等・外来診療等(通常とは異なる動線・機器故障時等)におけるオンライン資格確認等の導入に係る助成金について

助成金に関する詳細はこちらをご確認ください。

(厚労省の医療機関等向け総合ポータルサイトに遷移します)

オンライン資格確認に関するよくある質問

オンライン資格確認に関するよくある質問は以下の通りです。

-

Q

オンライン資格確認は必ず導入しないといけない?

A患者さんの資格確認を確実におこなうことは保険制度の基本です。事務の効率化・レセプト返戻の削減・薬剤情報等の閲覧・災害へのリスクヘッジをおこなう目的として導入を検討してください。

-

Q

オンライン資格確認を開始するためには何から始めればよい?

A支払基金ポータルサイトから、支払基金利用の申込みをしていただく必要があります。手続きの内容・方法については、ポータルサイトにアカウント登録いただければ、順次必要なお知らせをします。また、システムベンダ等に改修費用の見積を依頼する必要があります。

-

Q

レセプトのオンライン請求を利用していませんがオンライン資格確認は開始できますか?

Aオンライン請求の回線環境を導入すればオンライン資格確認を開始できます。

まとめ

オンライン資格確認は、医療機関・患者さんの双方で以下のメリットがあります。

- 受付時の業務効率向上

- レセプト返戻作業の削減

- 薬剤情報・特定健診等情報の閲覧可能

- 災害時でも医療提供が可能

- 電子版お薬手帳との連携が可能

オンライン資格確認の導入は2023年4月より義務化されています。これから導入を検討しているご施設様は、本記事で説明している導入の手順に沿って進めてください。

2024年4月からは、訪問診療等(訪問診療・歯科訪問診療・訪問服薬指導【薬剤管理指導】・往診など)にてオンライン資格確認が可能になります。

オンライン資格確認を導入し、患者さんの保険情報や薬剤情報などをスムーズに確認して業務効率を向上させましょう。