- #運営

「人生の最期まで、自分らしく暮らしたい」そんな高齢者の願いを叶えるのが、在宅医療における「美整容™」です。超高齢社会を迎えた今、従来の医療や介護の枠を超えて、高齢者のQOL(生活の質)を高める取り組みが求められています。その中でも注目を集めているのが、心と体の両面から在宅療養者を支える「美整容™」です。

高齢の方々にとって、病気や加齢による外見の変化は、自己に対するネガティブ認識になりやすく大きなストレスや不安を抱える原因となります。美整容™は、高齢者自身の「美」への欲求を満たすだけでなく、ご家族や医療従事者とのコミュニケーションを促進し、ポジティブな老いの在り方を築くことにも役立ちます。

本稿では、美整容™を提供する株式会社RingsCareの取り組みを例に、在宅医療現場における「在宅医療における外見ケア」の意義について解説します。

※「美整容™」とは、株式会社RingsCareが考案し、提唱するサービスです。

「外見ケア」の歴史

身体を美しく清潔に保つ行為は、古代から宗教的・文化的な意味を持ち、医療とも深く関わってきました。この行為は、単なる衛生管理だけでなく、健康の維持や社会的な受容、自尊心の維持といった側面でも重要視されてきました。

20世紀の看護理論家であるヴァージニア・ヘンダーソンの「基本的ニード論」1)では、人間の基本的欲求の一つとして「身体を清潔に保ち、身だしなみを整え、皮膚を保護する」ことが挙げられています。 これは、整容が人間の基本的な欲求であり、看護において重要な役割を果たすことを示しています。20世紀後半に入ると、外見のケアは、美容の要素も取り入れながら、患者のQOL(Quality of Life:生活の質)向上に貢献するケアとして、医療や福祉の現場で広く実践されるようになりました。

「美整容™」の定義と意義

美整容™は、単なる美容やファッションではなく、医療や福祉の観点から外見を美しく整えることを意味するRingsCare社の造語です。従来の「整容」という言葉に「美」という要素を加え、その人らしく美しく容姿を整えることで、長年の習慣を再現し、今の自分を感じながら記憶の中の自分とつなぐ援助を意味します。

整容は、以前から看護や介護の教科書に掲載されていましたが、生命に直接関わる問題ではないため、現場での優先順位が低くなりがちでした。特に「化粧」に関しては検査や治療の支障になるからと医療の現場からは排除されてきました。しかし、人の外見は個人と社会をつなぐインターフェースとして重要な役割を果たしています。病気や加齢、障害により介助が必要になっても、自分の好みや習慣が反映された「見た目」であることは、社会的アイデンティティの維持に重要な視点であると言えます。

また、「装(粧)う」ことは「自分らしさ」の表現であり、特に顔を中心とする装飾であるメイクアップは、個々人の同一性を直接的に示す意味合いが大きいとされています3)。

海外における外見ケアの取り組み

医療分野における外見ケアは、海外では早くから注目されてきました。イギリスでは1950年代後半から、英国赤十字社が長期入院患者に対する組織的な美容活動を展開しています4)。フランスではさらに進んで、ソシオエステティシャンという医療・福祉分野で活躍する美容専門家の資格(准国家資格)が確立されています4)。

特筆すべきは、フランスの病院での取り組みです。Cosmetic Executive Womanというボランティア団体が院内に活動拠点を設け、エステティシャンを派遣して患者の心理的・身体的ケアを行っています。医療スタッフとの連携も密で、特に看護師からの患者紹介が多いことが特徴です。また、美容の専門家だけでなく、看護師が始めた活動に毎週看護師がルルックーズ(Relookeuse;ルルッキングを実施する人)として、病室を訪問する取り組みがあります。「病気に対する最初の勝利は、病人っぽく見えないこと」をモットーに、患者の枕元に鏡を置き、その人にあった装いを提案しています。これらの実践は、美容ケアが単なる外見の改善を超えて、包括的な患者支援として機能することを示しています。このように海外では長い歴史とともに外見のケアが発展してきました。

国内における外見ケアの動向

日本では、厚生労働省5)が「アピアランスケア」として、がん治療に伴う外見変化への支援を推進しています。診療ガイドラインや教育プログラムの整備、がん診療連携拠点病院等での実践的支援など、組織的な取り組みが始まっています。

しかし、がん以外の慢性疾患患者や高齢者、エンド・オブ・ライフケア領域における外見のケアについては、まだ十分なエビデンスや教育プログラム、支援システムが整っていないのが現状です。疾病や加齢特有の身体的変化や心理的負担に対応した外見ケアの実践は限られており、医療者向けの専門教育も不足しています。

「美整容™」の効果と役割

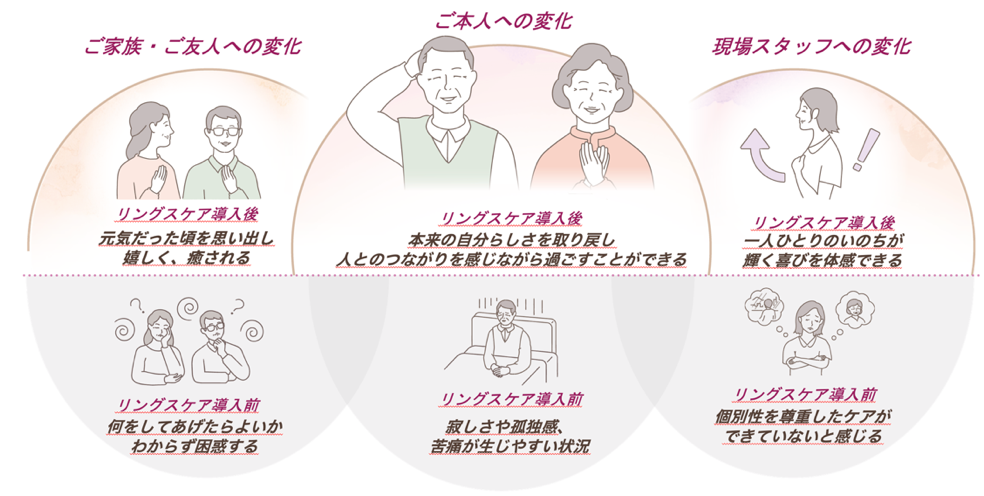

RingsCareでは8年ほど前から医療・介護現場で主に認知症のある要介護高齢者や終末期の患者を対象に美整容™を行ってきました。その実践と研究6)から、美容(化粧やネイル)と整容(清潔の保持と身だしなみ)を融合し、看護過程と同様のプロセスを経ることで対象者の生理的欲求を満たし、安心や安全の確保を超え、他者とのつながり、尊厳、自己実現をサポートできることに気づきました。高齢者に対する美整容™は「人間としての尊厳」を守る心と外見の両面のケアとして、全てのライフステージにおいてその重要性が明らかになってきています。

以下に、「美整容™」に関する5つの効果をまとめます。

1. 整容動作がもたらす抑うつへの影響

四国・九州地方にある3ヶ所の介護老人保健施設に入所する高齢者48名を対象に行われた研究7)では、入所者の7割弱が軽度以上の抑うつ状態にあり、整容動作と抑うつ状態には有意な関連が確認されています。特に「洗顔動作」は他の整容動作と比較して抑うつとより強い関連性を示しており、これは洗顔が対人関係において心理的・社会的な承認を得る基盤となるためと考えられています。

2. 自己肯定感の向上

1.の研究結果から、鏡を使用した洗顔促進などの看護介入は、高齢者の自己像の肯定的認識と自己評価の向上に寄与し、社会的交流への意欲を高め、抑うつの予防や軽減に効果があることが示唆されています。

看護の領域では自分の身体が自分にどう見えるかという概念をボディイメージと言い、NANDA-Iの看護診断8)では、自己概念と自己尊重、ボディイメージが自己知覚を形作っているとされています。さっぱりとした身なりは自分自身への満足感を高め、前向きな気持ちを促進します。特に入院や施設入所により生活環境が大きく変化した方にとって、馴染みのある自分の姿に近づくことは、自己アイデンティティの維持に重要です。

3. 社会的つながり・生活リズムの構築

外見を整えることは、自己および他者への関心を向上させ、周囲とのコミュニケーションや社会的交流を促進します。美整容™のケアを導入した後は、食堂での食事回数の増加、他者との会話の増加、表情の明るさの向上などの変化が観察されています。また、規則的な整容は、生活リズムを整える重要な手がかりとなります。特に認知症の方にとって、朝の整容は「1日の始まり」を認識する重要な合図となり、サーカディアンリズムの維持にも寄与することが期待されます。

4. メイクアップの生理的効果

大手化粧品会社の資生堂は、1970年代から化粧療法の研究を開始し、美容を通じて心身の健康やQOL向上を目指してきました。これらの研究によると、化粧を行う際の上肢の筋力は、食事時と比較して約2~3倍となり、血流促進や筋活動の活性化など、生理的機能を改善し、健康増進に寄与することが示されています9)。また、化粧療法は視覚や触覚を刺激し、化粧した顔を見ることで紡錘状回や側坐核、眼窩前頭葉皮質、海馬など大脳の広範囲を活性化させる好影響があるとされています10)。さらに、化粧や整容療法による口腔周囲の刺激は、オーラルフレイル予防としての効果が期待されています11)。

5. 美整容™のプロセスがもたらす効果

RingsCareが実践する美整容™では、美容や整容を媒介にセラピストと対話を行い、視線を合わせたり、直接肌に触れるといった言語的・非言語的なコミュニケーションを大切にしています。このプロセス自体が、「自分は他者から大切にされている」と心から感じられる体験となり、安心感の増大や孤独感の解消につながると考えています。また、このケアを通じて、心身のリラクゼーションが促進され、自己肯定感の向上やQOLの改善に寄与していることが実感されています。

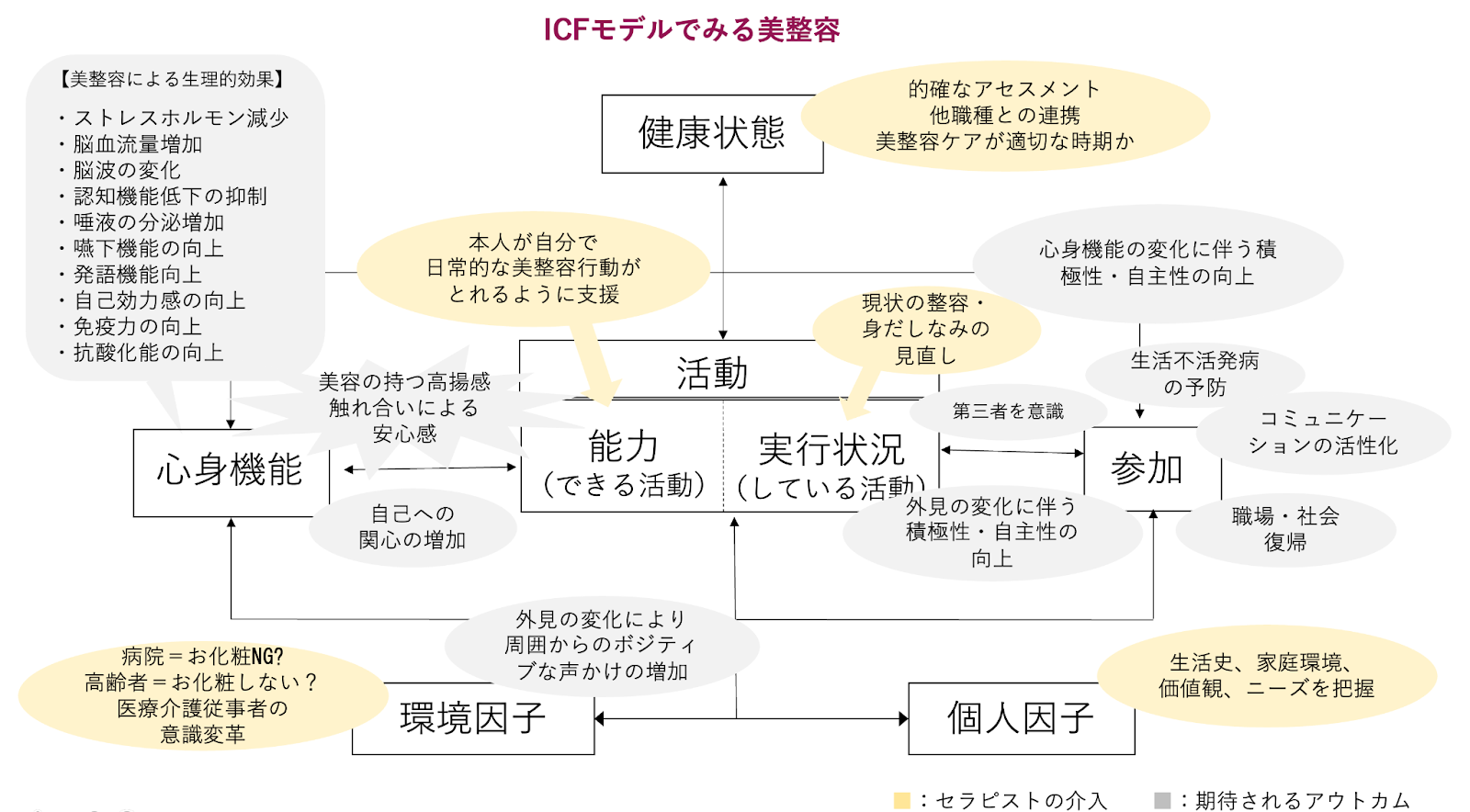

先行研究や当社の美整容™の実践をICFモデルに当てはめたものが以下の図になります。美整容™は、外見を美しく整えるだけではなく、心身機能への良い影響に加えて活動や参加にも良い影響を与えることが明らかになってきました。

具体的には、美整容™によって、

- 心身機能:ストレスホルモンの減少、脳血流量の増加、認知機能の維持・向上、自己効力感の向上、免疫力の向上など

- 活動:日常生活における活動性の向上、コミュニケーション能力の向上、社会参加の促進など

- 参加:社会への復帰、役割の遂行、社会的なつながりの強化など

といった効果が期待されます。 つまり、美整容™は、単に外見を美しく整えるだけでなく、患者様の心身の健康を包括的にサポートし、QOL向上に貢献するケアと考えられています。

RingsCareの実践事例からみる効果

RingsCareでは、これまで多くの利用者様に対し、美整容™を提供してきました。ここでは、その中から2つの事例を紹介します。

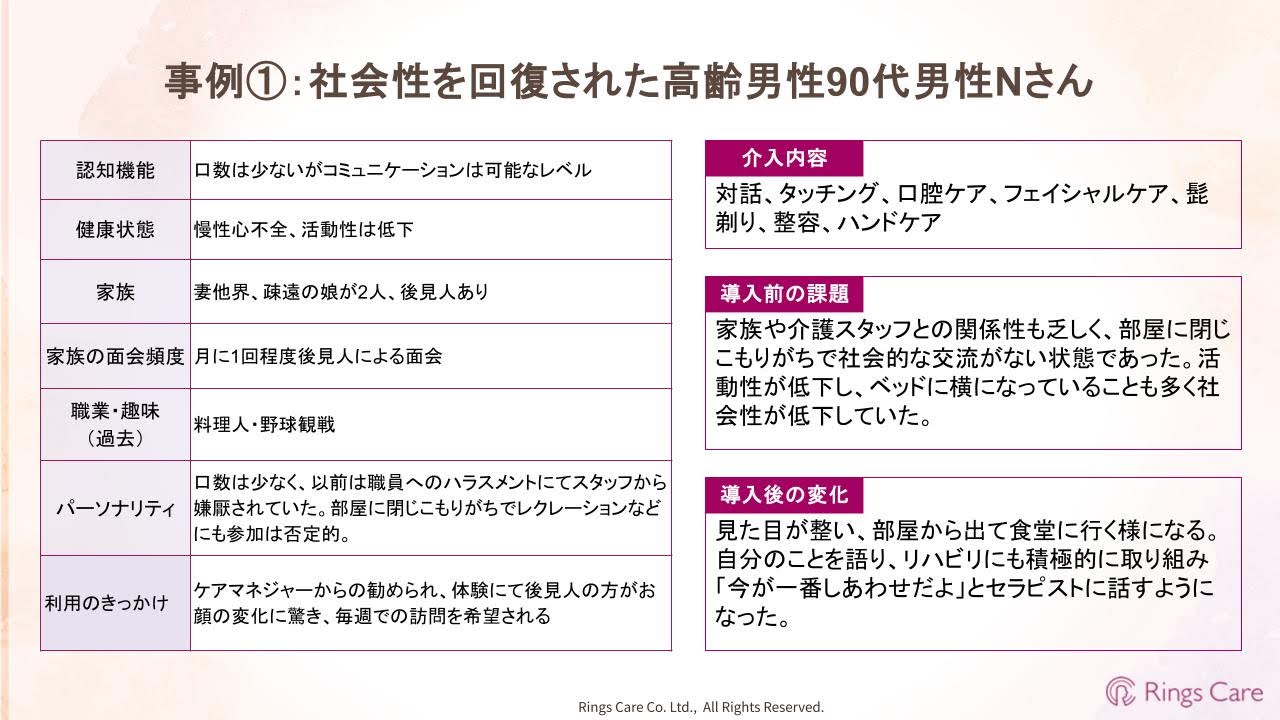

事例1:社会性を回復されたケース

90代男性のNさんは、配偶者との死別をきっかけに引きこもりがちになり、身だしなみを含む全ての生活行動への意欲が低下していました。週1回の美整容™により、離床を促し、口腔ケアや洗顔、髭剃りを意図的に時間をかけて行いました。徐々に鏡の中の自分に関心を示すようになり、自発的に髭剃りや整髪を行うようになりました。表情も豊かになり、発語が増え、介入開始から2ヶ月後には食堂での食事を再開するようになりました。心と外見のケアを通して、心も体も輝きを取り戻し、施設での生活をより豊かに過ごせるようになったケースです。

この事例で大切だったことは、セラピストがNさんのそばに座って対話をする時間を確保しながら進めたことです。ご家族との思い出話や、お仕事のこと、昔やっていた野球の話などに耳を傾けながら、Nさんらしさをあえて言葉で引き出していきました。90代後半と超高齢者でしたが、会話は可能で質問すればよく答えてくれました。もともと料理人でいつもオールバックにしていたNさんは、寝癖をなおし、軽く整髪料を使用しながら髪を整えると一気に凛とした印象へ変化しました。伸び切っていた眉や鼻毛をカットし、お肌に潤いを与えることでさらに若々しい印象へと変化し、周囲のケアスタッフも思わず「さっぱりしましたね!」「カッコイイですね!」と声がかかるように周囲の状況も変化したのです。

このように美整容™は自己像の回復や他者との交流の再構築による社会性の回復効果があります。セラピストとのケアリングを通じた外見ケアは社会性の回復を促すことが出来ます。

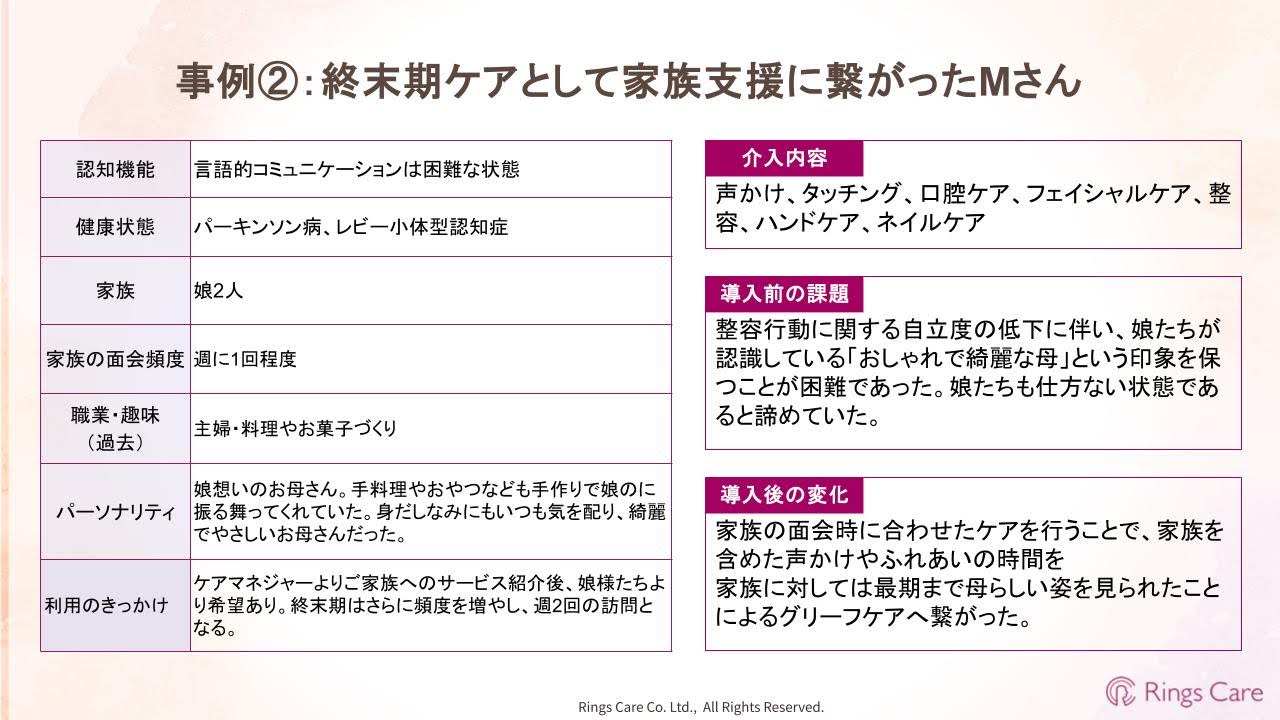

事例2:終末期ケアとしての家族支援に繋がったケース

Mさんは、5年間にわたりRingsCareの美整容™サービスを受けてこられました。パーキンソン病とレビー小体型認知症を患い、初回訪問時から言語的なコミュニケーションが困難な状態でした。 しかし、RingsCareのセラピストが継続的なケアを提供した結果、Mさんは最期までその人らしさを保ち、穏やかに過ごすことができました。 また、ご家族にとっても、Mさんと触れ合い、思い出を語り合う貴重な時間となり、グリーフケアにも繋がりました。

この事例で大切だったことは、 ご家族を巻き込んだケアを行ったことです。 Mさんの娘さんたちから、Mさんがかつてどんなに優しく、おしゃれなお母さんだったかを伺い、その姿を思い浮かべながらケアを行いました。 また、ご家族がケアに同席される際には、昔話に花を咲かせ、Mさんの人生やご家族の想いを共有しました。 こうした家族との連携が、Mさんとご家族の双方にとってより良いケアを提供することに繋がったと考えられます。

やがてMさんは経口摂取が難しくなり、次第に痩せていきましたが、最期まで美整容™のケアを継続しました。「お母さん、よかったね。お肌がきれいになったよ」「肌が白いね。私もお母さんに似たらよかったのに」ケア中には、そんな自然な会話が生まれ、終末期の中でも笑顔があふれる時間を共有することができました。

Mさんが亡くなられた後、娘さんたちから以下の言葉をいただきました。

「このケアは、本人だけでなく、私たち家族にとっても本当にありがたいものでした。最期の時間って、こんなに大切なんですね。母が最期まで母らしく懸命に生きた姿に、私たち自身もこれから頑張って生きていこうという力をもらいました。」

Mさんのケースでは、RingsCareの美整容™が、 終末期におけるQOL向上に貢献しただけでなく、 ご家族のグリーフケアにも繋がりました。 これは、RingsCareが目指す 「高齢者とその家族に寄り添うケアリング」と考えています。

在宅医療と美整容™の関係性

外見のケアは、在宅医療を必要とする方のQOL向上に欠かせない要素です。鏡を見て現在の自分と向き合い、手入れをする時間は、多くの方が日常的に行ってきた生活習慣の一つです。病気や加齢により身だしなみへの意識が低下している方も多いですが、意図的にその時間を取り戻すことが、人間としての尊厳や生活リズムの保持に重要です。

RingsCareでは経験豊富な医療・介護の専門家が、在宅医療を受けられている方に対して継続的な美整容™を提供してきました。その中で高齢者の方々にとって、フェイシャルケアやメイクアップは、気分転換やリフレッシュ効果だけでなく、心身の健康維持にも役立ちます。また、終末期の患者様にとっては、その人らしい姿を最期まで保つことで、安らぎと尊厳を感じることができます。

セラピストは利用者の隣に寄り添い、思い出話に耳を傾けながら、つながりを深め、一緒に鏡を見て美整容™を行います。この時間は、利用者にとって、自己を慈しむ貴重な機会となり、今ここに生きる存在意義を確認できる大切なひとときとなっています。また、ご家族にとっても、ご両親に触れ合い、思い出を語り合う貴重な時間となり、グリーフケア(死別による悲嘆のケア)にも役立ちます。

美整容™は、単なる外見のケアではなく、患者様の心身の健康、そして社会的なつながりをサポートする、包括的なケアと考えています。

終わりに

外見のケアは、古代から現代に至るまで、単なる美的な側面を超えた重要な役割を果たしてきました。特に超高齢社会を迎えた日本において、終末期を含む高齢者ケアにおける美整容™の役割は、「自分らしさ」と「尊厳」を守ることにあります。

RingsCareが提唱する美整容™は、そうした歴史的な文脈を踏まえ、医療・介護・美容を融合した新たなケア文化の創造を目指しています。私たちは、人生の最終段階においても「自分らしい美」を大切にしながら、他者との繋がりを感じ、心豊かに生ききることのできる社会づくりに取り組んでいきます。

RingsCareの美整容™サービスをご検討の方はホームページよりお問い合わせください。

株式会社RingsCare https://ringscare.com/

引用・参考文献

1) ヘンダーソン,ヴァージニア,湯槇 ます/小玉 香津子訳(2016)看護の基本となるもの,日本看護協会出版会

2) 大坊郁夫(2001):「化粧行動の社会心理学」.北大路書房出版, 160p

3) M Leider, E W Brauer(1981):Basic skin care and cosmesis for the chronically ill, the mentally disturbed, and the aged infirm. A services of the British Red Cross Society. The Journal of Dermatologic Surgery and Oncology, 7(6):455-459

4) 野澤桂子(2011):フランスにおける外見のサポートを通じたがん患者支援の現状,山野紀要(19)

5) 厚生労働省(2024):第8回 がんとの共生のあり方に関する検討会 健康・生活衛生局がん・疾病対策課 https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/001249856.pdf

6) 大平智祉緒,野崎真奈美他(2024),医療・福祉現場のクライエントに化粧ケアを行う看護師の行動と意図―化粧ケア関連の教育を受けた看護師の語りから―,日本看護科学学会誌,(44),482-491

7) 井上誠,宮本奈美子他(2010):老人介護施設入所者にみられる抑うつとその関連要因ー抑うつ兆候の早期発見と効果的な看護介入ー,人間と科学,県立広島大学保健福祉学部誌,10(1),105-114

8) 上鶴重美(2021):NANDA-I看護診断定義と分類 第12版,医学書院

9) 池山和幸(2019):「粧う」ことで健康寿命を延ばす化粧療法,クインテッセンス出版株式会社,95p

10) 阿部康二(2019):化粧による脳機能への好影響, FRAGRANCE JOUNAL臨時増刊号22 62-66

11) 角保徳(2019):認知症医療の現状と非薬物療法としての化粧・整容療法 FRAGRANCE JOUNAL臨時増刊号22 52-57