- #開業

「診療圏調査ってどのようにするの?」

これから開業を検討している医師の中で、このように疑問を感じている方がいるのではないでしょうか。

本記事では、訪問診療クリニックを開業するための診療圏調査の手順や知っておくべきことを解説します。正しいやり方で診療圏調査をおこない、スムーズに開業できるよう、情報収集をしていきましょう。

診療圏調査とは?

診療圏調査とは、開業前におこなう市場調査です。特定の場所で開業した場合、どのぐらいの患者さんが訪問するかを予測するために実施します。

推定患者数が多い場合、その場所における医療のニーズが高いことがわかります。一方で、推定患者数が少ない場合は医療のニーズが少ないことがわかるため、開業場所としては適していない可能性があるでしょう。

開業後、患者さんにご利用いただける件数が少ない場合、閉院に追い込まれる可能性があるため、診療圏調査は必要不可欠です。

スムーズに開業し、安定的に経営し続けるためにも、開業前の診療圏調査は必ずやっておきましょう。

診療圏調査の手順

診療圏調査をおこなう際は、以下の手順に沿って実施してください。

- 開業地を選ぶ

- 診療圏を選ぶ

- 競合情報を収集する

- 世帯特性を考慮しながら人口を調査する

- 見込み患者数を想定する

自身の希望する開業地を選び、そのエリアの競合状況や人口、見込み患者数を割り出していきましょう。

開業地を選ぶ

自身がどの場所で開業したいかを考え、候補をいくつか出しましょう。クリニックのコンセプトを考えながら、開業場所を首都圏にするのか、それとも地方なのかを選ぶとよいです。

開業地域が決まれば、自治体のホームページで公開されている医療計画や介護保険事業計画を確認して、開業地域の医療介護に関する総合的な情報収集を行うとよいでしょう。

診療圏を選ぶ

診療圏を選ぶ際は、以下2つのいずれかを基準におこないましょう。

- 同心円

- 車による到着時間

訪問診療の場合は医療スタッフが訪問可能な範囲を検討し、外来診療を行う場合は患者さんが利用する交通手段なども想定しながら、適切な方法で診療圏を選ぶことが大切です。

同心円

たとえば、医療機関から半径1km前後で設定した直線距離のみで同心円を描き、医療圏を設定する方法です。

訪問診療では居宅介護支援事業所や訪問看護ステーションからの患者さんのご紹介を受けるため医療圏内に紹介元となる関係機関が含まれることも視野に入れておく必要があります。

また訪問診療に加え、外来診療を展開するクリニックの場合、同心円の適切な距離は診療科によって異なります。たとえば、内科の場合、緊急性の高い受診が必要になるケースがあります。

そのため、都市部であれば駅から徒歩5分以内、郊外であれば車で10分以内といったイメージで診療圏を設定する必要があるでしょう。

一方で、耳鼻科や精神科などの特定疾患を治療する患者さんの場合は、比較的急を要するケースが少ないです。

そのため、都市部であれば半径500〜1000m程度、郊外なら半径2000〜4000m程度を診療圏と捉えるとよいでしょう。

車による到着時間

訪問診療での移動手段は車であることが一般的ですので、患者宅や施設へのアクセス性を考慮した診療圏の設定が必要になります。外来診療を展開するクリニックの場合は、患者さんの来院に関する交通手段が車かどうかを見極めることが必要です。地方都市では、車による到着時間の範囲で診療圏を設定するのが有効です。それ以外の交通手段を利用して来院するケースが想定される場合は、同心円を併用して設定するとよいでしょう。

競合情報を収集する

設定した診療圏で同じ診療科を標榜しているクリニックが何件あるかを確認しましょう。その中で「口コミが良いクリニック」「設備投資を積極的におこなっているクリニック」「患者数の多いクリニック」などをピックアップすることが大切です。

競合となるクリニックが見つかったら、以下の要素を確認しておくと集患対策の際に有効となるためおすすめです。

- 診療時間

- スタッフ数

- 訪問診療患者数

- 外来患者数

- 専門医資格

- 施設規模

- 駐車場の有無

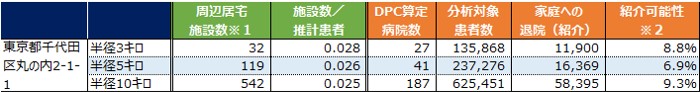

世帯特性を考慮しながら人口を調査する

診療圏における人口を調査する際は世帯特性を確認することが大切です。訪問診療は通院困難とされる高齢者の利用が多くなるため、後期高齢者割合およびその総数が重要な指標となります。外来診療を展開する場合でも、将来訪問診療につながる患者さんからの来院を用意にするためにクリニック内の内装をバリアフリーに配慮したものにしておくことがよいでしょう。

一方で、診療圏で子どもや若年層が多い場合には、そうした層から親しみやすい明るい内装にしておくとよいでしょう。人口を調査する際に、見込み患者さんの特性を理解すると、集患対策につなげやすくなるでしょう。

見込み患者数を想定する

見込み患者数を割り出す際は、以下の式で算出できます。

エリア人口×受療率÷(科目別競合医院数+1(=自院))=推定患者数

注意すべき点としては、割り出した数字は「あくまで予測した患者数である」ということです。患者さんによってクリニックを選ぶ基準は異なるため、参考程度にとどめておきましょう。

診療圏調査の基本的なポイント

診療圏調査をおこなう際は、以下の5つを事前に知っておきましょう。

- 競合クリニックの将来性

- 患者の属性

- 昼間と夜間の人口の違い

- 情報の鮮度

- 将来的な人口

表面的に公開されている情報だけでなく、情報の鮮度を確認しながら、正確性を見極めることが大切です。

競合クリニックの将来性

競合クリニックの将来性について把握ができるように常にアンテナを張っておきましょう。

競合クリニックのホームページや来院患者数、マーケティング施策などを研究し、自院に活かせる点があれば実践していくことが大切です。

また、一見患者数が少なそうなクリニックであっても、医院継承などで院長が代わると、マーケティングに注力するようになる場合があります。

結果、患者さんが流れてしまうケースもあるため、同一の診療圏にいるクリニックの動きは把握しておきましょう。

患者の属性

地域ごとで、ターゲットとなる患者さんの属性は異なります。近年における訪問診療のニーズは、高齢者に加えて小児も高いです。診療圏内に小児が多いかどうかも確認しておくとよいでしょう。

また外来診療も行う場合においては、単身の方が多いのか、それとも家族連れが多いのかといった点はエリアごとで異なるため確認が必要です。

診療圏にお住まいの方々の年齢層も、高齢者が多い場合もあれば、ばらつきがあるケースもあります。

年数が経つにつれて変動する場合もあるため、クリニックを運営しながらトレンドを抑えておくことをおすすめします。

昼間と夜間の人口の違い

外来診療を行う場合は診療圏によって、昼間と夜間の人口は異なる場合があるため、注意しておく必要があります。

たとえば、夜間帯に人口が多い場合でも、クリニックの診療時間である昼間に人がいなければ、見込み患者数は減ってしまいます。

診療圏調査の一環で人口を調査する場合は、昼間と夜間それぞれの人口を割り出しておきましょう。

情報の鮮度

競合となるクリニック情報に関して、参考となるソースの鮮度を確認しておきましょう。たとえば、診療圏によってクリニックの開業・閉院情報は頻繁に変更されるケースがあります。

場合によっては、自身が把握している情報が古く、事実と異なるケースもあるでしょう。可能であれば、自身で現地に訪問し、情報の正確性を確認しておくことが大切です。

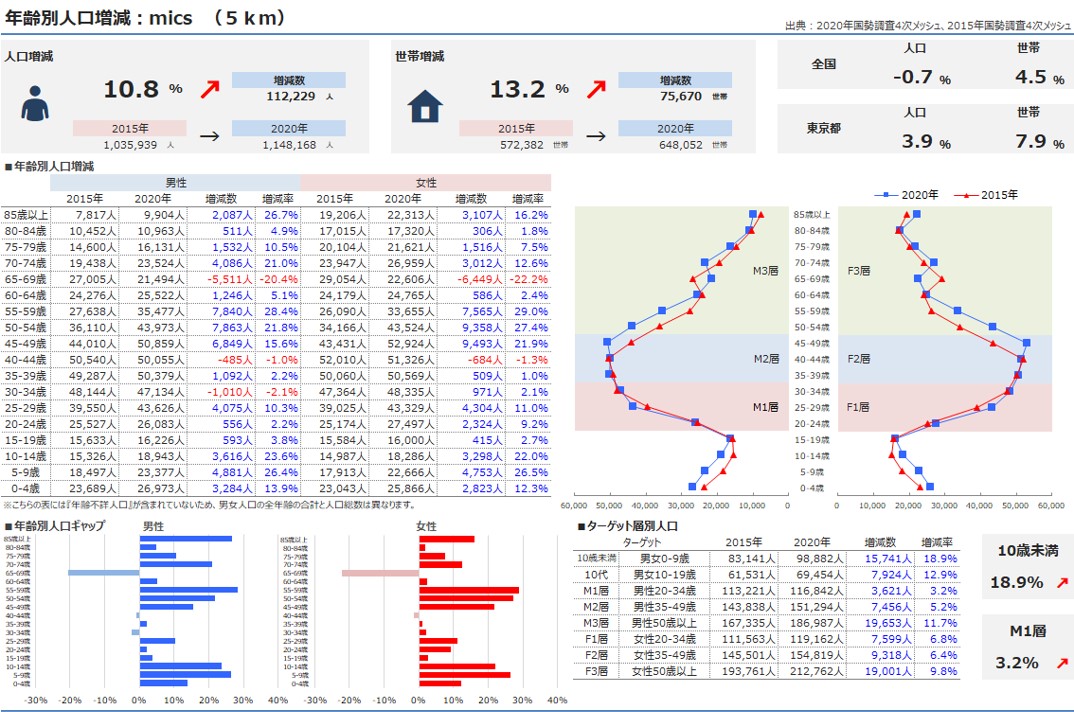

将来的な人口

働き方が多様化している現代において、首都圏や地方ごとで人口の推移は変わっていきます。また、移住する年齢層も変遷していくでしょう。訪問診療の場合後期高齢者人口の動向が重要となります。

診療圏の変化を常にキャッチし、順応しながら経営していくことが大切です。

訪問診療の診療圏調査で必ず押さえたいデータ

訪問診療開業に向けた診療圏調査では、一般的な診療圏調査で得られる情報だけでは不十分です。

訪問診療特有のニーズを把握するためには、その他にも必ず押さえておきたい重要なデータがあります。

多職種連携できるエリアかどうか

希望エリアの中でも、とくに訪問診療のネットワークや人脈がある場所を優先して候補地を絞ります。訪問診療の場合、患者獲得の9割以上は病院や居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション等からの紹介になるからです。

推計患者数・ポテンシャル患者数

一般に公開されている診療圏調査は、外来診療のクリニックを開設するための手法です。

外来診療のクリニックは科目にもよりますが、1日40名の患者数が一つの目安となるでしょう。[1]

訪問診療の場合は、1日医師1人あたり10名(居宅月2回診療患者換算)の患者数をコンスタントに診療できるエリアかどうかを重視します。まずは推定される患者数を算出し、開業時のスタッフが何人必要かなども計算していきます。

では、診療圏内の推定される患者数はどのように算出するのでしょうか。

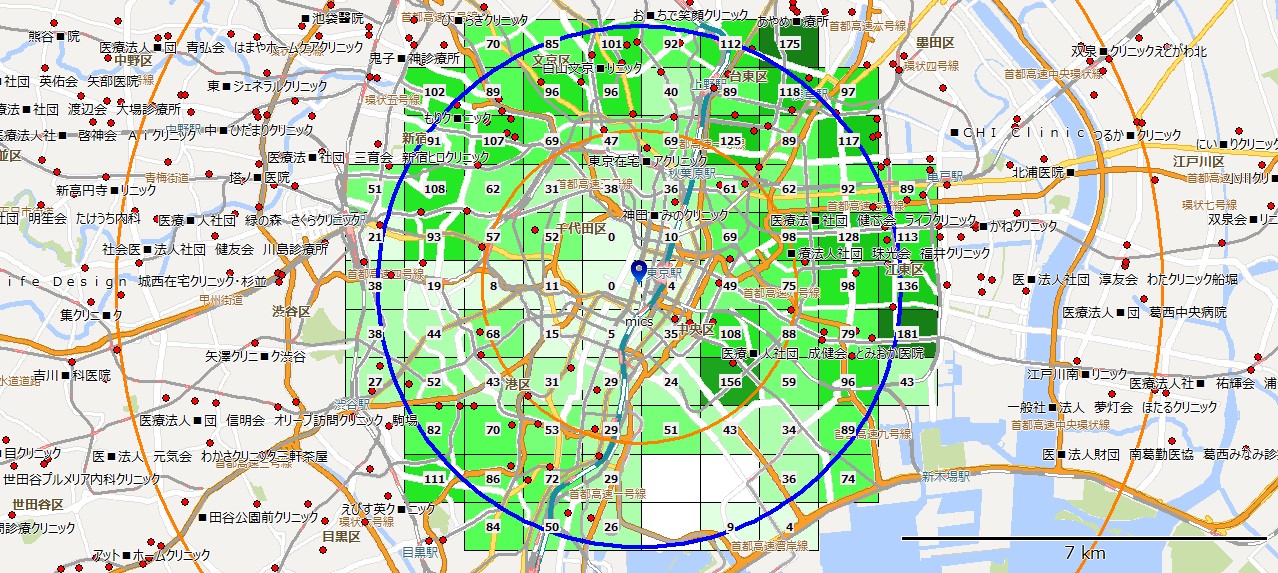

メディカルインフォマティクス株式会社が提供している訪問診療に特化した診療圏調査には、推定患者数とポテンシャル患者数という2つの定義があります。この2つのデータは、診療圏調査で非常に重要視しているポイントです。

推計患者数

推計患者数とは、候補地の半径3km・5km・10kmの円内の訪問診療利用患者数の推計値です。

推計値の算出方法は円内にいる75歳以上の人口の4%としています。なぜ4%と定義しているかは、2022年に厚生労働省から公表されているレセプト件数と、2022年に総務省から公表されている人口統計のデータを参考にしています。これらのデータから、75歳以上人口の約4%が訪問診療を利用しているということが推計値として算出されるからです。[2][3]

この推計患者数のデータを、5年刻みでどのように推移するかというのを見ています。

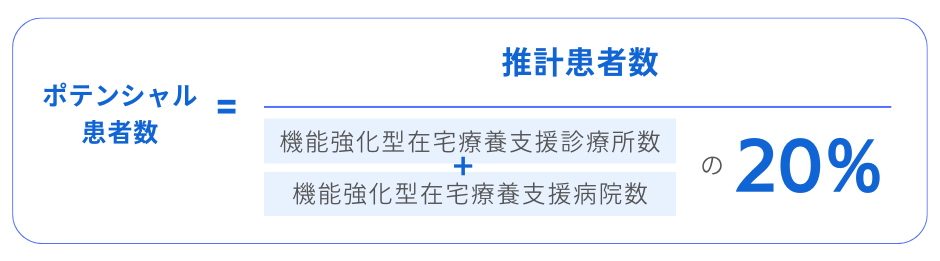

ポテンシャル患者数

ポテンシャル患者数は、近隣の競合となる訪問診療クリニックの件数を加味した推計患者数です。ポテンシャル患者数の算出方法は、分子が推計患者数で、分母が機能強化型在宅療養支援診療所数+機能強化型在宅療養支援病数の20%です。

数値が高いほど、1拠点あたりの市場が大きいと判断できます。

首都圏の場合は、半径5km圏内が主要な診療エリアです。そのため、半径5km圏内のポテンシャル患者数を5年刻みで推測していく。

郊外の場合は、診療エリアを半径5km~10kmに拡大して見ていくケースも多くあります。

ポテンシャル患者数を算出するにあたり、医療機関数を20%にする理由としては、パレートの法則*を考慮しています。訪問診療の現場でも、上位20%が市場を大きく占めるだろうという考え方です。

高齢者の割合が多い郊外などでは、現時点でのポテンシャル患者数が良好でも、5年後・10年後の推計値が100名を切るような推計がされることもあります。そのような場合、将来的に安定経営を考えると難しいという判断がされる場合もあります。

パレートの法則*:結果の大部分が一部の要因によって決められるという法則。80:20の法則ともよばれ、全体の2割によって全体の結果が導かれているという考え方

競合クリニックや近隣医療機関の情報

候補地のエリアの競合となるクリニックの情報も非常に重要です。

訪問診療を行っているクリニックの中でも、どの分野に力を入れているのか、競合クリニックごとの特色をチェックするようにしています。

例えば、終末期に特化している、小児の訪問診療をやっている、施設在宅をメインにしている、などの情報収集は行っています。

在宅療養支援病院の病床数、競合クリニックの施設基準や過去実績、看取り件数も重要な情報です。それぞれの医療機関に登録されている医師の人数で、訪問診療を何ルート確保できているのかを推定することもできます。

交通や地形の影響

車での移動が多い診療圏では、公共交通機関の利便性に関しては、診療面ではあまり影響ありません。しかし、職員の採用面で大きな要因となります。とくに都市部では、医師やコメディカルを安定的に採用するためには、駅からの利便性は非常に重要です。

道路状況に関しては、1日に診療できる患者数に関わってきます。候補地から自動車で15分以内での診療エリアがどの程度かというところは必ず確認しています。

また、高速のインターチェンジ付近は、夜間や休日の緊急対応などでの利便性が高くなるため確認するポイントです。

通常の訪問診療の場合は、河川をまたぐ(橋を渡る)訪問診療エリアの有無で、道路の混雑状況が大きく変わります。そのため、訪問診療エリアの河川の状況も確認します。

これらのように、訪問診療に特化した診療圏調査では、在宅療養者の分布や高齢者施設の所在地、介護事業所や訪問看護ステーションなどの連携機関の分布など、外来診療とは異なる視点での情報収集と分析が欠かせません。

だからこそ、訪問診療に特化した診療圏調査が重要なのです。適切なエリア選定と戦略立案のためには、一般的な診療圏調査とは異なるアプローチが求められます。

参照

[1]2020年度(令和2年度)病院・診療所の経営状況(速報)|WAMResearchReport

[2]令和4(2022)年社会医療診療行為別統計の概況|厚生労働省

[3]e-stat統計で見る日本|独立行政法人統計センター

訪問診療に特化した診療圏調査レポートをご紹介!

訪問診療クリニックを開業・分院する際、事前の診療圏調査は成功の鍵を握ります。地域の人口動態や訪問診療利用推定患者数、介護施設や連携病院の数、競合クリニックの状況などを把握せずに開業すると、思ったように患者が集まらないリスクも。

訪問診療クリニックの運営に重要なデータは一般的な診療圏調査ではなかなか把握することができません。

開業後に後悔しないためにも、訪問診療に特化した診療圏調査を行い、確実な経営基盤を築きましょう!

今なら無料で訪問診療に特化した診療圏調査をお申込みいただけます。ぜひお気軽にご相談ください。

レポートの見方

訪問診療推定患者数や近隣の在支診/在支病が一目でわかる!

半径3km圏/5km圏/10km圏での将来の訪問診療利用患者推定人数や機能強化型在支診・在支病の位置が一目でわかり、事業計画に活用することができます。

営業戦略や経営方針策定に活用できる!

居宅施設数や営業先となる医療機関の数を見ることができ、営業戦略や経営方針に活用することができます。

「居宅診療」「施設診療」どちらがメインになるか、営業先となる医療機関はどのくらいあるのか、などが把握できます。

診療圏エリアの将来的な訪問診療ニーズが把握できる!

診療圏内の人口特性や将来人口データがあり、将来的な在宅医療のニーズについて把握することができます。

このように、一般的な診療圏調査では把握できない、訪問診療に重要な数値が把握できます。

今なら訪問診療に特化した診療圏調査を完全無料でお申込みいただけます。ぜひお気軽にご相談ください。