- #開業

「通院が難しくなった患者を診る手段がほしい」「第2の収入の柱を考えたい」と訪問診療を考え始めた外来クリニックの院長先生も多いのではないでしょうか。在宅医療に取り組むにあたって、将来的に目指すことになるのが「在宅療養支援診療所(在支診)」という制度です。

本記事では、在支診とは何か、どのような種類や要件があるのか、届け出のメリットや必要な準備などを、初めての方にもわかりやすく解説します。

外来中心だった診療体制から在宅医療へと一歩踏み出し、地域に求められる医療をどう築いていくか――その第一歩として、ぜひご一読ください。

在宅療養支援診療所(在支診)とは?

高齢化社会に求められる医療体制

日本では超高齢社会を迎え、2025年には団塊の世代がすべて後期高齢者(75歳以上)となります。通院が難しい高齢患者や、慢性疾患で定期的な医療管理が必要な人が増加しており、自宅で医療を受けられる「在宅医療」の重要性が年々高まっています。

在宅医療には大きく分けて「訪問診療」と「往診」があり、前者は計画的・定期的に実施され、後者は突発的な症状に対して緊急的に行われます。このうち「訪問診療」を中心に、24時間対応の体制を整えた診療所を「在宅療養支援診療所(在支診)」と呼びます。在支診は2006年度診療報酬改定で制度化されました。

在支診は“在宅医療の拠点”

在支診とは、厚生労働省の定める基準を満たし、訪問診療を提供する上で必要な24時間体制の連絡・往診機能を持つ診療所です。緊急往診や看取り対応など、在宅での医療ニーズにしっかり応える体制を備えているため、地域の在宅医療の中心的な役割を果たす存在といえます。

在支診の届け出を行うかどうか

訪問診療を始めるにあたって、多くのクリニックが悩むのが「24時間対応すべきかどうか」という点です。在宅療養支援診療所(在支診)として届け出を行えば、診療報酬面での加算がある一方で、常勤医師の配置や毎年の報告義務、緊急時対応などの体制整備が求められます。

多くの在宅患者を診ていたり、重症度が高く夜間対応が必要なケースが多い場合は、在支診としての届け出を検討する価値があります。しかし、在宅患者の数が少なかったり、比較的安定している患者が中心で24時間対応の必要性が低いのであれば、無理に在支診を目指す必要はありません。診療報酬はやや低くなりますが、24時間体制が必要ないということは医師や看護師の負担は軽くなりますし、患者側も自己負担が少なく満足度が高まるケースもあります。

まずは現在のクリニックの体制や患者層を踏まえ、無理のない形で訪問診療を始めることが大切です。その上で、将来的に在支診を目指すかどうかを段階的に判断していくのが現実的な選択といえるでしょう。

在支診の区分と要件

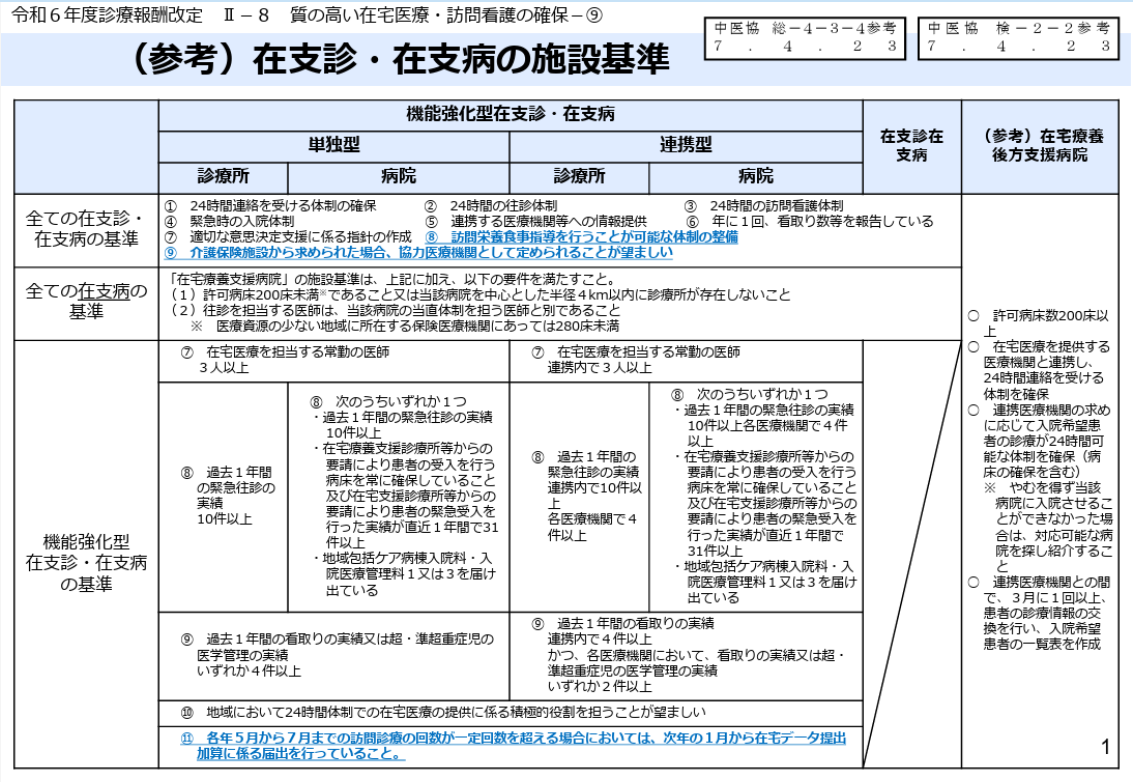

在支診には、提供体制や実績に応じて3つの区分があります。

区分(1):機能強化型在宅療養支援診療所(単独型)

地域の在宅医療の中核を担う診療所で、緊急対応や看取りの実績を持ち、より高度な支援体制を整えている医療機関が該当します。

要件のポイント:

- 1つの診療所単独で常勤医師が3名以上在籍

- 過去1年間で、緊急往診10件以上・看取りの実績又は超・準超重症児の医学管理の実績いずれか4件以上

- 24時間対応の在宅医療の提供体制

特徴:

- 在支診の中でも最上位の区分

- 診療報酬の加算が最も高い

- 医療・介護連携の中心的役割が求められる

区分(2):機能強化型在宅療養支援診療所(連携型)

複数の医療機関が連携して、共同で24時間対応体制を構築するモデルです。単独での対応が難しいクリニックでも、連携によって在宅医療に取り組みやすくなります。

要件のポイント:

- 連携機関内に常勤医師が3名以上在籍

- 過去1年間の緊急往診の実績連携内で10件以上、各医療機関で4件以上

- 過去1年間の看取りの実績連携内で4件以上かつ、各医療機関において、看取りの実績又は超・準超重症児の医学管理の実績いずれか2件以上

- 24時間対応の在宅医療の提供体制

特徴:

- 一つのクリニックだけで24時間体制を整えるのが難しい場合に適している

- 実績を積めば、機能強化型へのステップアップも可能

区分(3):一般的な在支診

最も基本的な在支診の区分で、在宅医療を本格的に始める第一歩として多くのクリニックが該当します。

要件のポイント:

- 24時間対応体制(連絡・往診・訪問看護)がある

- 緊急往診や看取りの実績要件はなし

特徴:

- 実績がなくても届け出可能

- まずは在支診の届け出をして、今後の実績を積んでいくステップとして使える

- 機能強化型や連携型と比べると診療報酬の加算は低め

これから在宅医療に取り組み、在支診の届け出を検討している外来クリニックにとっては、まずは要件のハードルが低く、実績がなくても申請できる区分(3)から始めるのが現実的です。実際の診療を通じて実績を積み重ねながら、将来的に機能強化型(区分1・2)への移行を目指すというステップアップの流れが一般的です。

在支診届け出のメリット

医療機関にとってのメリット

- 診療報酬の加算:在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料などで点数が多く得られ、収益性が高まります。

- ブランディングと地域貢献:地域包括ケアシステムの中で重要なポジションを担うことで、地域住民や関係機関からの信頼性が向上します。

- 多職種連携が促進:訪問看護ステーションや居宅介護支援事業所との連携が進み、医療・介護のトータルな提供が実現します。

患者・家族にとってのメリット

- 安心の24時間体制:夜間・休日の緊急時にも対応してもらえるという安心感は、患者本人だけでなく家族にも大きなメリットです。

- 生活の質(QOL)の向上:住み慣れた環境で医療を受けられることで、精神的な安定や自立した生活が維持されやすくなります。

- 医師・看護師による継続的なケア:同じ医療チームが継続して対応することで、患者の状態や家族状況を踏まえた適切な医療が提供されます。

在支診届け出に向けた準備ポイント

体制の整備

- 医師・看護師の確保:常勤医師・看護師をはじめ、訪問看護ステーションとの連携などが求められます。

- 24時間体制の構築:時間外の電話対応、緊急往診に対応できる体制の整備が必要です。

- 医療・介護事業所との連携:訪問看護ステーションや介護居宅支援事業所、地域の病院や施設などの連携が必要です。

実績の確保(機能強化型を目指す場合)

- 緊急往診・看取り等の実績:機能強化型の施設基準に応じた実績が必要です。

届出の方法

- 必要書類の準備:「在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出」を作成します。添付書類として体制、連携医療機関、スタッフ配置状況などの体制などについて記載が必要です。

- 届け出先:地方厚生局に提出します。

- 算定開始までのタイムライン:施設基準は毎月1日の締め日をもって算定開始も同日です。(参考|厚労省関東信越厚生局|各種申請・届出等の締切日について)

まずは「訪問診療」を始めてみましょう

在支診の届け出には、24時間対応体制や一定の実績、連携体制の整備など、さまざまな要件が求められます。そのため、いきなり在支診を目指すのではなく、まずは「訪問診療」を小さく始めてみるのが現実的な第一歩です。

通院が難しくなった外来患者を対象に訪問診療を始めることで、在宅医療のオペレーションや地域のニーズ、自院の対応力を少しずつ把握できます。

在宅患者の数が少なかったり、比較的病状が安定しているケースが多い場合は、無理に在支診を届け出る必要はありません。たとえ診療報酬の面で不利に見えても、24時間体制が必要ないというだけで、医師やスタッフにとっての負担は軽くなりますし、その分、日常の診療に集中しやすくなります。

診療体制や患者数、スタッフの経験値が整ってきた段階で、まずは「連携型」在支診(区分2)の届け出を検討し、さらに実績を積み重ねていけば「単独型」(区分1)へとステップアップすることも可能です。

焦らず段階的に進めていくことで、自院の体制に無理なく在宅医療の幅を広げ、地域における役割を少しずつ高めていくことができます。

まとめ

在宅療養支援診療所(在支診)は、今後ますます重要となる在宅医療の中心的な存在です。地域包括ケアの中核として、患者に安心を提供し、クリニックの経営的な安定にも寄与します。

外来中心の診療から在宅医療への一歩を踏み出すにあたり、まずは訪問診療から始め、将来的に在支診を目指すことで、段階的に地域医療の担い手としての役割を果たしていくことができます。

ぜひ本記事を参考に、自院にとって最適な在宅医療の導入プランを検討してみてください。

▶自院エリアの訪問診療ニーズを調べるには?

在宅医療カレッジでは、訪問診療の導入を検討する外来クリニック様向けに、「クリニック周辺の診療圏調査」サービス(無料)を実施しています。

高齢者人口、居宅・施設の分布、競合状況などをもとに、訪問診療のニーズが高い地域かどうかを分析レポートでご提供します。

\ お申し込みは1分で完了! /

「無料診療圏調査を依頼する」フォームはこちらから