- #DX

- #運営

2025年現在、政府は2030年までにすべての医療機関で電子カルテの導入を目指す方針を示しています。まだ法的な義務ではないものの、「医療DX」の一環として電子カルテは今後の医療の基盤と位置付けられており、将来的な義務化も現実味を帯びてきました。

特に、紙カルテで運用している訪問診療クリニックにとって、電子カルテへの移行は避けて通れない大きな課題です。本記事では、電子カルテ推進を進めている政府の動きと背景、紙カルテ運用による具体的な問題点、そして今から準備しておくべき3つの対策について詳しく解説します。

政府が推進する電子カルテ導入の背景と現状

国が電子カルテの普及を推進している目的は、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)を通じて、全国どこでも質の高い医療を効率的に提供できる体制をつくることです。

背景には、コロナ禍で顕在化した医療機関間の情報連携不足や、医療従事者の業務負担増などの課題があります。これを解決し、超高齢社会でも持続可能な医療体制を構築することが狙いです。

政府は「医療DX令和ビジョン2030」を掲げ、デジタル技術を活用して医療現場の課題を解決し、国民一人ひとりがより質の高い医療を受けられる社会を目指すための国家戦略を推進しています。

■あわせて読みたい

「医療DX令和ビジョン2030」を徹底解説! 訪問診療クリニックへの影響と今すぐやるべきこととは?

医療DXの一環として、マイナ保険証や電子処方箋、全国医療情報プラットフォームなど、医療情報のデジタル化を急ピッチで進めています。その中心にあるのが電子カルテの普及です。

電子カルテ推進のための主な施策

① 全国医療情報プラットフォームの創設

これは、医療機関や薬局、将来的には介護事業所などが、患者情報を安全かつ円滑に共有できる仕組みを整備するものです。マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基盤とし、患者本人の同意のもとで医療情報にアクセスできるようにすることで、診療の正確性と効率性を高めます。

いわば、医療情報が全国を行き交うための高速道路網を整備する事業と言えます。

このプラットフォーム上では電子処方箋や電子カルテ情報共有サービス(※)が提供されます。

※電子カルテ情報共有サービスとは、他の医療機関が作成した診療情報提供書(紹介状)や、健診結果、患者の6情報(処方情報・検査・傷病名・感染症・薬剤アレルギー・その他アレルギー)を、全国の医療機関が電子的に共有・閲覧できるようになる仕組みです。

② 電子カルテ情報の標準化

政府が構築を進める全国医療情報プラットフォームは、医療データを安全かつ迅速にやり取りできる“医療情報の高速道路”ともいえる存在ですが、その上を走る医療データ(=電子カルテ)が、各ベンダーごとに異なる形式では意味がありません。こうした課題を解決するカギとして進められているのが、「電子カルテ情報の標準化」です。

これまで、電子カルテは各ベンダーが独自の仕様で開発してきたため、異なるメーカーのシステム間ではデータをスムーズに交換できない「サイロ化」という問題がありました。

この問題を解決するために、標準化の技術として、「HL7FHIR(エイチエルセブンファイア)」という国際標準規格が採用されました。

どの電子カルテからでもデータを取り出し、他のシステムで活用できるようにするための「データの言語と形式を統一する」取り組みです。

従来はベンダーごとに仕様が異なり、情報連携に多大なコストや労力がかかっていましたが、HL7FHIRの導入により、より迅速かつ正確な情報共有が可能となり、診療の質向上や業務の効率化、さらには患者中心の医療実現が期待されています。

③ 標準型電子カルテの開発・普及

また、政府は、小規模な診療所が電子カルテを安価で導入できるよう、標準規格に準拠したクラウドベースの「標準型電子カルテ」の開発を進めており、2026年度の本格運用を予定しています。

このように、政府は今や、医療制度や診療報酬の設計を「電子カルテの活用」を前提として進めています。

紙カルテのままでは新たな制度やデジタル基盤に対応できない時代が、すぐそこまで来ています。

電子カルテは「導入するかどうか」を検討する段階ではなく、「どのように活用していくか」を考える段階に入っているのです。

電子カルテの普及率と中小クリニックの現状

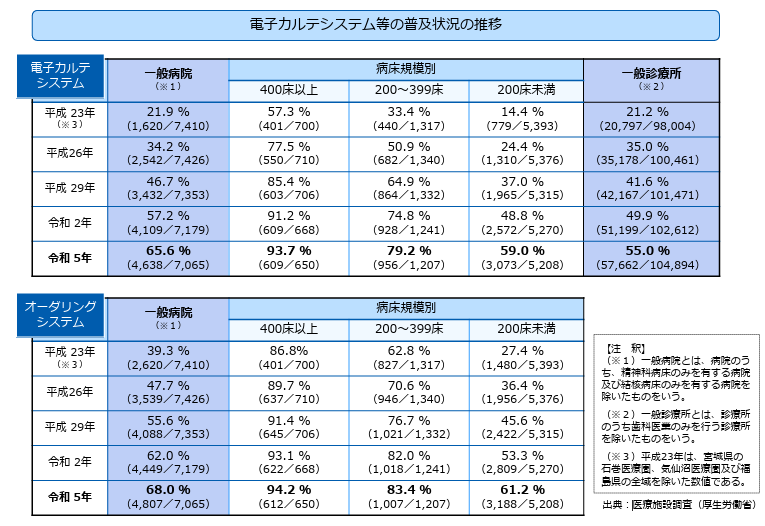

厚労省の医療施設調査によると、2023年度時点で、400床以上の大規模病院では9割以上が電子カルテを導入済みですが、一般診療所では普及率が55.0%にとどまっています。中小クリニックでは、導入コストへの不安や、現場のITリテラシー、現在の紙運用への慣れなどから、紙カルテを使い続けているクリニックも少なくありません。

しかし、医療の電子化の流れは今後ますます加速していくことが予想され、完全に避けるのは難しくなってきています。

だからこそ、今のうちから無理のない範囲で、少しずつ電子カルテ導入の準備を進めておくことが、これからの変化にスムーズに対応するための第一歩になります。

紙カルテ運用が訪問診療クリニックに与える3つの負担

紙カルテに慣れている現場では、「このままでも何とか回っている」と感じることもあるかもしれません。ですが、実際にはその運用が日々の業務に負担をかけているケースも少なくありません。ここでは、紙カルテが訪問診療クリニックにもたらす主な3つの負担について整理してみましょう。

1. 情報共有の非効率さ

訪問診療では医師、看護師、事務など複数の職種が関与しますが、紙カルテでは同時に記録を閲覧・編集できず、記録の確認や情報共有に時間がかかります。電話やFAXによる情報連携が中心となることで、タイムラグや伝達ミスが起こりやすく、チーム医療の妨げとなります。

2. 保管スペースと管理負担

紙カルテの保存期間は、診療が完結した日から5年間が義務付けられています。

一方で、医療事故などに関する損害賠償請求の消滅時効が最長20年であるため、万一の訴訟リスクを考慮し、多くの医療機関では実務上、20年またはそれ以上の長期間にわたってカルテを保存することが増えています。

その結果、カルテの保管スペースが年々増加し、倉庫費用や管理工数が大きな負担となっています。

3. 診療報酬加算を逃すリスク

現在、一部の診療報酬加算では「電子カルテを使用していること」が算定の条件となっています。例えば、在宅医療の分野では診療情報の迅速な共有や電子的な記録が求められるケースが増えており、今後の医療DX推進の流れに伴い、電子カルテ利用を前提とした加算がさらに拡大していくことが予想されます。

そのため、紙カルテのまま運用を続けていると、これらの加算を取り逃がし、結果としてクリニックの収益面で不利になるリスクが高まると言えるでしょう。

訪問診療におけるクラウド型電子カルテの導入メリット

訪問診療では、移動が多く多職種が連携する必要があるため、クラウド型電子カルテ(※)との相性が非常に良いとされています。ここからは、訪問診療クリニックで電子カルテを導入することによる具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。

※クラウド型電子カルテとは、インターネットを通じてサーバーにアクセスし、医療情報の記録や管理、共有を行う電子カルテの一形態です。従来のオンプレミス型(院内設置型)とは異なり、医療機関にサーバーを設置する必要がなく、クラウド上のプラットフォームを利用することで、いつでもどこからでも安全に情報へアクセスできます。また、オンプレミス型と比較して初期導入費用が圧倒的に安く抑えられるというメリットもあります。

どこでも使用でき、リアルタイムな情報共有が可能

どこにいてもカルテを閲覧・記録でき、すぐにスタッフ間でタイムラグなく情報共有ができます。訪問先や夜間オンコール時の使用、多職種連携の大きな助けとなります。

ヒューマンエラーの防止

紙カルテでは、手書きによる誤記や読み間違いリスクがありますが、電子カルテは自動入力や入力補助機能を備えることで、これらのエラーを大幅に削減します。そのほか、電子カルテによっては投薬の自動チェック機能などもあり、患者に対する安全性も向上します。

保管スペースの大幅削減

紙カルテの膨大な保管場所が不要になり、スペース確保や保管管理の負担を軽減します。

業務効率の向上

診療記録の作成、書類の自動生成や送信、スケジュール管理などがシステム化されることで、事務作業の時間短縮が可能になります。

また、電子カルテとレセプトシステムの連携により、算定ミスの防止や指導対策も効率的に行うことができます。

■あわせて読みたい

紙カルテから電子カルテへ移行するメリットとは?導入の流れや費用も解説

クラウド型電子カルテの注意点

クラウド型電子カルテはインターネットを通じて利用するため、強固なセキュリティ対策が必須です。具体的には、

- アクセス権限の厳格管理

- 通信データの暗号化

- 操作ログの記録・監査

などが求められます。また、導入後もシステムの維持管理やスタッフへの操作研修、運用ルールの徹底が欠かせません。

とはいえ、現在の主要なクラウド型電子カルテは、医療情報ガイドラインや個人情報保護法に準拠したセキュリティ設計がなされており、メーカーのサポート体制も充実しています。信頼できるシステムを選べば、こうした懸念は大きく軽減できるでしょう。

紙カルテのクリニックが今すぐ始めたい3つの準備

電子カルテの義務化が現実味を帯びてきた今、「そのうち対応すればいい」と後回しにしていると、いざという時に慌てることになりかねません。

特に訪問診療を行うクリニックでは、カルテの管理や情報共有が業務全体に大きく関わるため、早めの準備が導入成功のカギを握ります。

ここでは、今すぐ始められる3つの対策と、導入コストを抑えるための補助金・助成金活用のポイントをご紹介します。

①現場業務の棚卸しと課題の「見える化」

まず取り組みたいのが、現在の紙カルテを使った業務の整理です。

記録・報告・保管などの流れを「誰が」「いつ」「どのように」行っているかを洗い出し、業務全体を可視化しましょう。

このプロセスを通じて、「情報が行き違いやすい場面」「紙カルテの負担が大きい部分」などの課題が明確になります。

こうした実情をスタッフ全体で共有することが、電子カルテ導入の目的や必要性を納得感のある形で伝える土台になります。

②スタッフのITスキルの確認と意識づけ

電子カルテは「導入すれば終わり」ではありません。

日々使う現場の医師・看護師・事務スタッフが、スムーズに使いこなせるかどうかがカギです。

スタッフごとにITスキルにばらつきがある場合は、なるべく操作が簡単な製品を選んだり、導入前の研修時間をしっかり確保したりする必要があります。

また、「なぜ今、電子化が必要なのか」「紙カルテのままだと何が困るのか」といった背景を丁寧に共有することで、スタッフの不安を和らげ、導入への前向きな姿勢を引き出すことができます。

③電子カルテベンダーへの早めの相談

電子カルテの導入には、製品選定からデモ、見積、移行準備、操作研修など多くの工程があり、実際には数カ月〜半年以上かかることも珍しくありません。

そのため、気になるベンダーがあれば早めに相談し、診療スタイルに合ったシステムかどうかを確認することが大切です。

最近では、訪問診療に特化したクラウド型電子カルテも増えており、在宅医療ならではのニーズに対応できる製品も選びやすくなっています。

サポート体制や導入実績も確認しながら、納得のいく選択をするためにも、余裕を持った行動がポイントです。

電子カルテの導入費用を抑える4つの方法

紙カルテで日々の診療を行っているクリニックにとって、「電子カルテは便利そうだけど、費用が心配…」という声は少なくありません。しかし最近では、費用面の負担を軽くできる手段も増えてきています。

導入費用を抑える4つのポイントを解説していきます。

①必要最小限の機能で患者数に応じた料金設定ができるカルテを選ぶ

多機能な電子カルテは魅力的ですが、初期導入では必要な機能だけに絞ることで費用を抑えられます。

訪問診療なら「地図連携」「スケジュール管理」など、目的に合う最小機能で開始し、後から必要な機能をオプション追加できるシステムを選べば月額費用も抑えられます。

また、患者数に応じた従量課金制の料金設定であれば、新規開業や小規模クリニックも規模に応じた料金となるため安心です。

②カルテとレセコンの販売窓口が一本化している業者を選ぶ

レセプトコンピュータ(レセコン)と電子カルテを別々に導入すると連携費用や運用負担がかかります。

レセコン一体型のカルテか、レセコンの販売窓口も一本化している業者を選べば、導入費用や連携の手間を押さえられ、運用コストと人的コストを同時に削減できます。

③導入から運用まで支援のある業者を選ぶ

一見、導入費用が安くても、導入後のサポートが不十分だと、結果的に対応コストがかさむことがあります。

初期設定やデータ移行、スタッフ研修、サポート対応などがどこまで基本料金に含まれており、どの範囲が追加費用となるのかを事前に確認することが重要です。

また、レセプト作成支援や事務業務の代行サービスとスムーズに連携できる体制が整っていれば、日常業務の負担軽減にもつながり、安心して運用をスタートできます。

④補助金・助成金の活用

地域によっては、医療IT化や在宅医療推進の一環として、カルテ導入に関する補助金が用意されていることがあります。

制度内容は自治体や年度によって異なるため、早めに医師会や電子カルテベンダーに相談し、該当する制度があるかを確認することが重要です。補助金対応の実績があるベンダーであれば、申請サポートも受けられることがあります。

導入費用だけでなく、月額費用、サポート体制、人件費の節約効果などを含めた総コストで比較することが重要です。

最小限のコストで始めて、必要に応じて拡張していくという考え方が、特に訪問診療や小規模クリニックにはマッチします。

■あわせて読みたい

訪問診療向け電子カルテの導入費用の相場は?運用コストや費用を抑えるポイントも解説!

「homis」は費用を抑えたい訪問診療クリニックに最適なクラウド型電子カルテ

クラウド型だから初期費用を大幅に削減

「homis」はクラウド型電子カルテ。

- サーバー設置不要で、機器購入や設置工事の費用ゼロ

- バージョンアップも自動対応で、更新作業も不要

- セキュリティもクラウド側で一元管理

初期投資を抑えつつ、常に最新の状態で安心して使い続けることができます。

カルテとレセコンの販売窓口一本化で相場の約⅓の導入費用

homisの運営元であるメディカルインフォマティクス株式会社は日医IT認定サポート事業所に登録されており、日本医師会が提供するレセコン「ORCA」の導入・サポートも行っております。電子カルテ+レセコンの導入費用の相場の約1/3程度の費用に抑えることができます。

- 導入・保守の窓口が一本化されており、導入コストを削減

- 面倒なレセコン連携設定もサポートに含まれており、すぐに運用可能

人的リソースが限られるクリニックにも非常に相性の良い構成です。

必要最小限の機能から導入可能、料金もスケール型

homisでは、訪問診療クリニックに必要な機能だけに絞ったミニマムなプランから導入が可能です。

- クリニックの運営体制に応じて必要な機能をオプションで選択可能

- 患者数に応じた従量課金制なので、開業初期のコスト負担も安心

診療規模に合わせた柔軟な料金体系が魅力です。

導入から運用まで一貫サポート

homisは、導入支援から運用フォローまで一貫して対応します。

- 初期設定、データ移行、スタッフ向けの操作研修までトータルサポート

- カルテやレセコンで不明点があればすぐに対応できるカスタマーサポート体制あり

- レセプト作成や事務業務の代行サービスとも連携可能で、少人数体制のクリニックでも安心して運用できます

ただ「使える」だけでなく、「使いこなせる」までを見据えた支援体制が整っており、ITスキルに不安のあるクリニックでも安心して使い始めることができます。

導入事例インタビュー:フジモト新宿クリニック 藤本進院長

homisをご利用いただいているフジモト新宿クリニックの藤本進院長に、homis導入の決め手やおすすめのポイントについてお伺いしました。

>>詳しいインタビューはこちら

導入の決め手

- 訪問診療に特化した機能と使い勝手のよさ

- 医療法人社団悠翔会が開発に関わっている安心感

導入後の感想

- 場所を選ばず使えて診療の質と効率が向上

- カルテを通して遠隔で若手医師の教育にも活用できる

診療効率だけでなく、若手医師の教育にも活用でき「在宅医療の裾野を広げていく取り組みにも有用」とお話いただきました。

まとめ:電子カルテは"そのうち"ではなく"今から"準備を

紙カルテのままでは、情報共有の非効率さや保管負担、収益機会の損失といった課題が今後ますます深刻化することが予想されます。政府の方針や業務効率の観点からも、電子カルテへの移行は「できるだけ早く」が理想です。

電子カルテは単なる業務効率化ツールではなく、チーム医療の質を高め、患者サービスを向上させるための基盤です。導入の目的と課題を明確にしたうえで、補助制度なども上手に活用しながら、未来の医療を見据えた一歩を今から踏み出しましょう。