- #DX

- #運営

こちらの記事は2025年4月25日に開催された「医療DXオンラインセミナー|在宅医療クリニックにおけるRPA導入活用について」の内容をもとに、編集部が追加情報を加えて再構成したものです。

セミナーのアーカイブ動画はこちらからご覧いただけます。

(peer studyサイトへ遷移します)

訪問診療クリニックで日々奮闘されている院長先生や事務長の皆さま、このようなお悩みはありませんか?

- 書類作成に追われて、夜遅くまでパソコンに向かっている

- スケジュール調整や算定漏れの確認に、気が休まらない

- 事務スタッフの採用が難しい、なかなか定着しない

慢性的な人手不足に悩む在宅医療の現場では、「事務作業の負担」が大きな課題です。

こうした定型業務に追われる時間を、患者さんへのケアにもっと使えたら——。

その想いを叶える手段として、近年注目されているのが RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション) です。

■RPA活用の無料セミナー申し込み受付中!

【参加無料】在宅医療クリニックにおけるRPA導入活用セミナー|在宅クリニックでの実例紹介編(2025/08/27)

RPAとは?クリニックにおける“デジタルな同僚”

RPAとは、パソコン上の定型作業を自動で行ってくれる業務自動化の取り組みのことです。

システムへのログインやデータ転記、帳票の出力など、決められたルールに従って正確に作業をこなします。

人と違って、ミスなし・休みなし・文句なし。

24時間365日、働き続けてくれる頼れる“デジタル同僚”です。

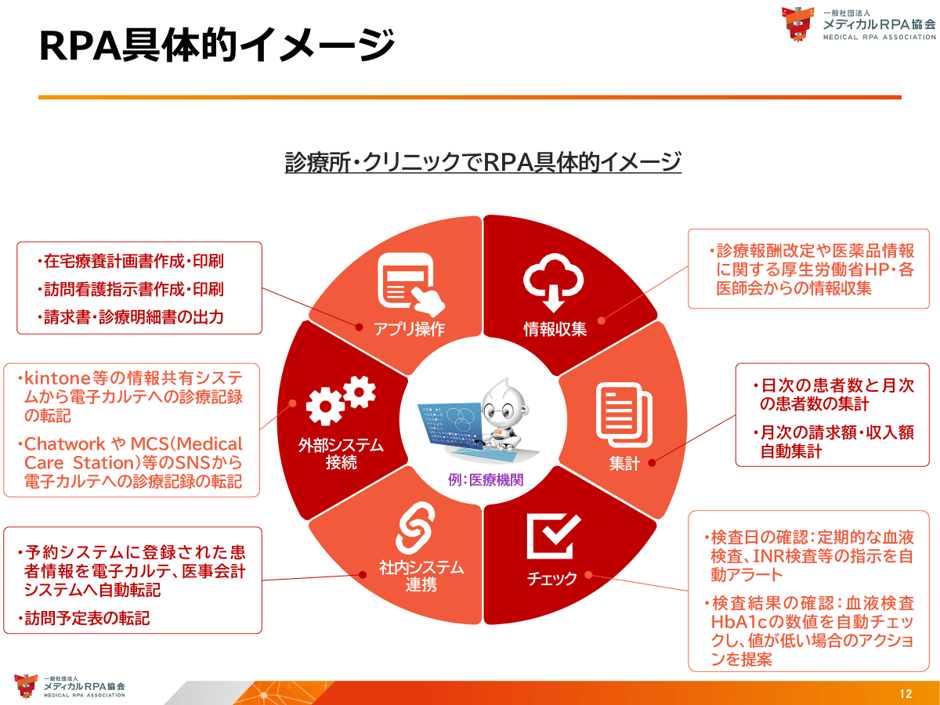

訪問診療クリニックにおけるRPA活用の具体例

RPAは、訪問診療ならではの業務課題にも対応できます。

以下は、実際の現場でよく見られる事務作業と、それに対するRPAの活用例です。

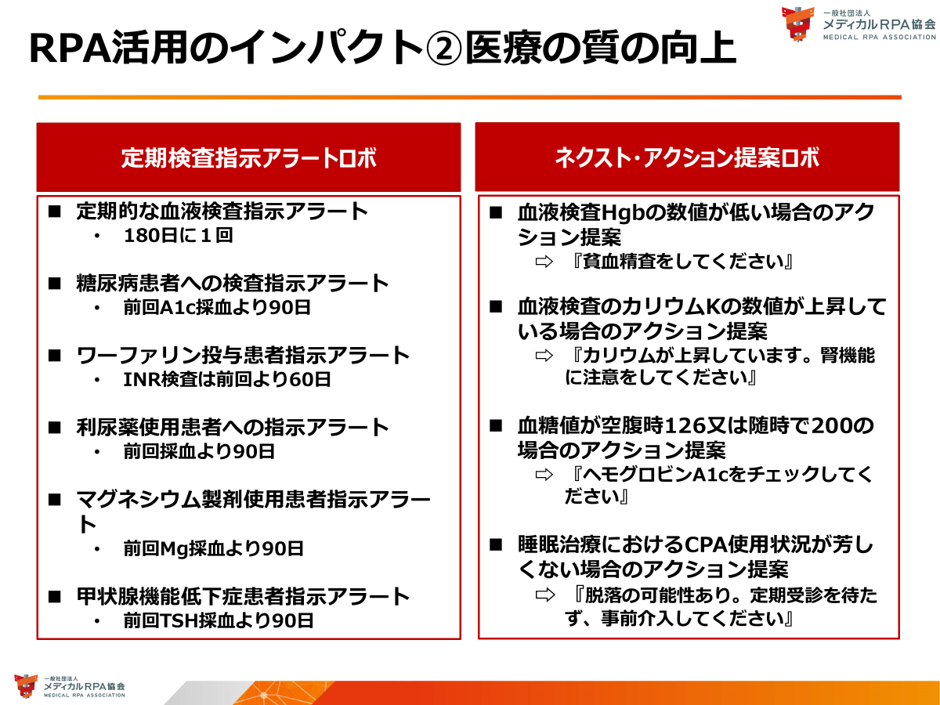

(セミナー資料より引用)

(セミナー資料より引用)

▽ 書類作成の自動化

・在宅療養計画書・訪問看護指示書の自動作成・印刷

・請求書・診療明細書の出力

▽ データ転記の自動化

・予約システム、情報共有システム(Kintoneなど)、SNS(Chatworkなど)から電子カルテへの患者情報転記

▽ 集計作業の効率化

・患者数や診療実績の自動集計(月次・日次)

▽ 医療の質向上を支援

・定期検査や指示忘れのアラート自動表示

・検査結果の異常値チェックと対応提案

以上のように定型業務をRPAに任せることで、スタッフは本来注力すべき「患者さんと向き合う時間」を取り戻すことができます。訪問診療の現場にこそ、RPAという新しい働き手の力が求められています。

RPAは業務改善にとどまらず、医療の質向上・収益向上まで貢献

訪問診療の現場でRPAが果たす役割は、単なる作業の自動化にとどまりません。

業務負担の軽減に加えて、医療の質の標準化やクリニック経営の安定化にまで波及効果をもたらします。

業務改善

様々な定型業務をRPAが自動化し、革新的な業務削減を実現します。

書類作成・転記・印刷などの反復作業の自動化や、スケジュール調整・データ集計などの効率化をサポートすることが可能です。

訪問診療クリニックにおいて、RPAで自動化できる業務は平均25~30種類にも及びます。

これらの業務は、いずれも日々の業務時間を大きく占めている「繰り返し作業」や「定型処理」が中心です。

1つのロボット(自動化ツール)が担う業務だけでも、年間平均で約80時間の業務削減が可能です。

これを全体に換算すると、年間2,000~2,400時間にも及ぶ業務をRPAが代行できる計算になります。

これは、フルタイム職員1人分に匹敵する時間をRPAが代替できるということ。

業務負担の軽減はもちろん、人手不足の解消や人件費の見直しにもつながる、大きな効果が期待できます。

医療の質向上

診療にかかわるチェック機能やナビゲーション機能により、標準化とミス削減を支援します。

定期検査の自動アラートや検査結果の異常値を検出し、次の対応をナビゲートすることが可能です。

業務の属人化を防ぎ、誰が担当しても一定の品質を維持できる安定した診療体制を実現します。

(セミナー資料より引用)

(セミナー資料より引用)

収益向上

書類の自動作成やレセプトチェックにより、請求漏れや算定漏れを防ぎ、クリニックの収益確保を支援します。実際に、年間で100万円以上の収益向上に貢献した事例も報告されています。以下は、その代表的なRPA活用例です。

1. 定期文書の自動作成による請求漏れの防止

訪問診療では、毎月「居宅療養管理計画書」や「訪問看護指示書」などの文書を作成し、診療報酬を請求する必要があります。しかし、日々の業務に追われて書類作成が後回しになり、結果として本来請求できる報酬を取りこぼしてしまうケースも少なくありません。

この課題に対して、RPAは診療録や前月の文書を参照して、必要な文書を自動作成することか可能です。これにより、毎月の請求業務が確実に行えるようになり、安定した収益確保につながります。

2. レセプトの自動チェックで算定漏れを防ぐ

もうひとつ見落とされがちなのが、病名の記載漏れによる算定漏れです。

たとえば心電図や血液検査を実施しても、対応する病名が記録されていないと、診療報酬として請求できません。

RPAはこうした場面で、診療や検査の直後に自動で内容をチェックし、「病名の記載があるか?」を確認。たとえば心電図後には「不整脈疑い」など、請求に必要な情報の漏れを未然に防ぎます。

このようにRPAは、見過ごされやすい収益機会を確実に収益化し、クリニック経営にとって大きな武器となります。

「手間を減らす」だけでなく、「損をしない」ことも、RPA導入の大きな価値のひとつです。

本来得られるべき診療報酬を確実に算定・請求する体制を構築でき、収益向上に貢献します。

RPAは、単なる「便利ツール」ではなく、訪問診療クリニックがこれからの時代を乗り越えるための“経営・医療品質を支える基盤”です。

■RPA活用の無料セミナー申し込み受付中!

【参加無料】在宅医療クリニックにおけるRPA導入活用セミナー|在宅クリニックでの実例紹介編(2025/08/27)

現場での導入事例と効果

RPAの活用は、すでに多くの在宅医療現場で成果を上げています。

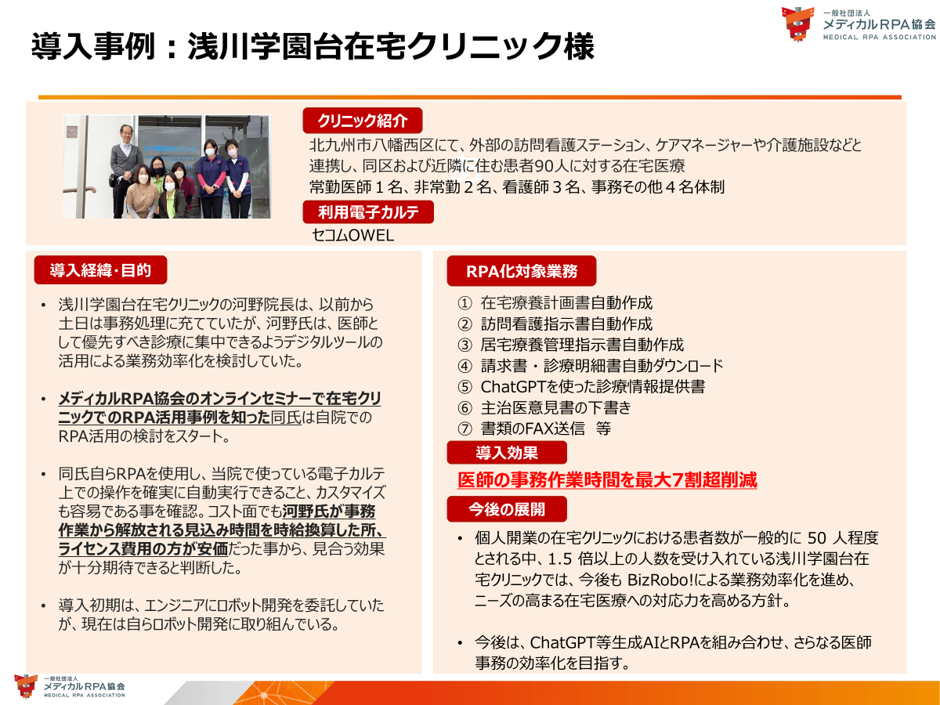

浅川学園台在宅クリニック様

(セミナー資料より引用)

(セミナー資料より引用)

課題:

院長ご自身が、週末時間を事務処理にあてており、診療以外の事務業務負担が大きい状況でした。

取り組み内容:

・在宅療養計画書・訪問看護指示書・居宅療養管理指示書の自動作成

・請求書・診療明細書の自動ダウンロード

・AIを活用した診療情報提供書作成

・主治医意見書の下書き

・書類のFAX送信 など

導入効果:

医師の事務作業時間を最大で7割削減

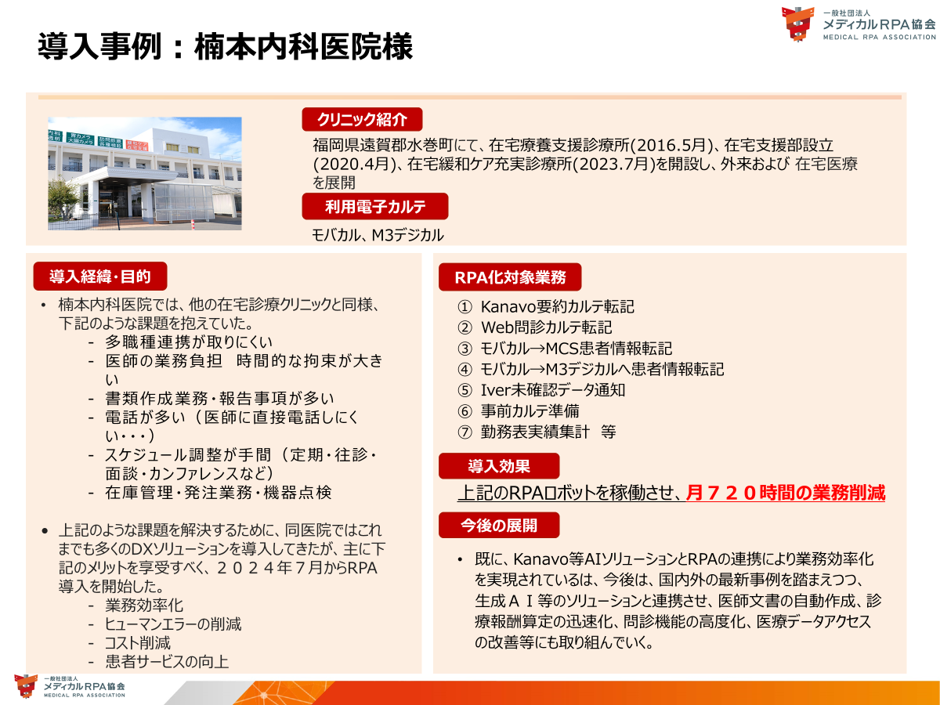

楠本内科医院様

(セミナー資料より引用)

課題:

医師の業務負担が大きく、特に他職種連携に必要な情報共有やスケジュール調整に手間がかかっていました。複数システム間での転記作業も重くのしかかっていた状況です。

取り組み内容:

・Web問診システム、電子カルテ、医療SNSなど複数システム間のデータ転記を自動化

・事前カルテ準備の効率化

・勤務表実績集計 など

導入効果:

月あたり720時間分の業務を削減

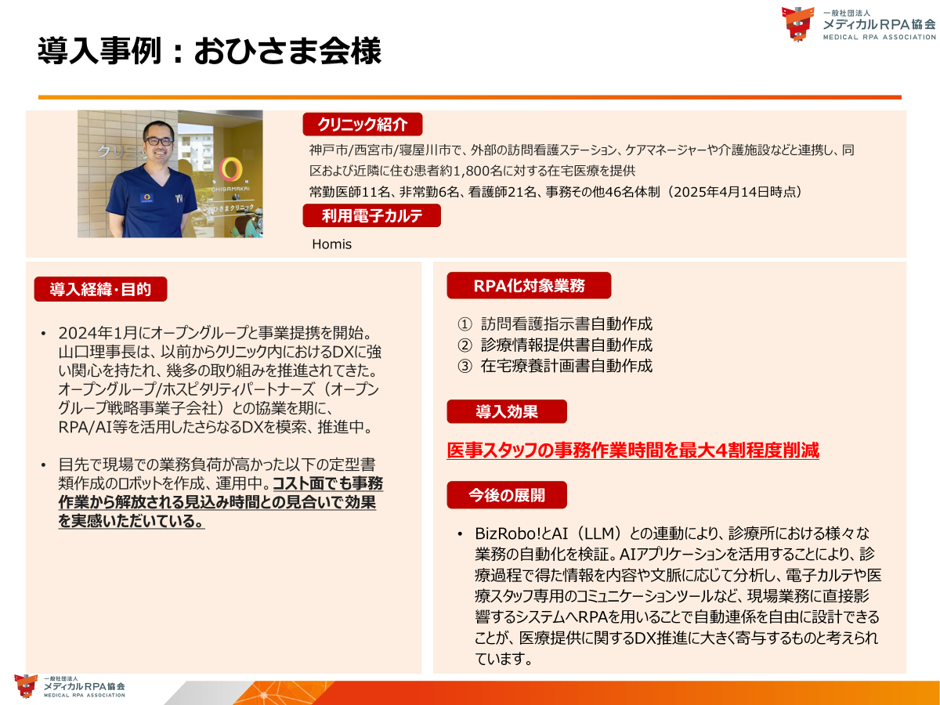

医療法人おひさま会様

(セミナー資料より引用)

課題:

約1,800名の訪問患者を抱え、スタッフ一人ひとりの事務負担が過大に。書類の手作業がボトルネックとなっていました。

取り組み内容:

・訪問看護指示書・診療情報提供書・在宅療養計画書の自動作成

導入効果:

医事スタッフの事務作業時間を約4割削減

これらの事例が示すように、RPAは単なる業務効率化のツールではなく、医療の質や経営基盤そのものを支える力を持っています。

自院の課題に合わせて少しずつ導入を進めることで、訪問診療の現場にも着実な変化と成果をもたらすことができるのです。

RPAと聞くと「難しそう」「高そう」と感じる方もいるかもしれません。

「うちにはITに強い人がいない…」そんなクリニックでも安心して導入できます。

近年では 医療機関専用にカスタマイズされた“共通ロボ” や、導入支援サービス、補助金の活用により、RPAはぐっと身近な存在になっています。

RPA導入は、次のステップで無理なく始められます

RPAという言葉に「ハードルが高そう」「コストがかかりそう」と感じる方も多いかもしれません。

でも実は、訪問診療クリニック向けには、準備された環境やサポート体制が整っているので、特別な知識がなくても大丈夫です。

導入に向けては、以下の順番で検討していくのがおすすめです。

1.まずは他院の事例を知る

RPAって何ができるの?という段階なら、まずはオンラインセミナーや導入事例の勉強会に参加してみましょう。

他のクリニックがどう使って、どんな変化があったのかを知ることで、自院に合った活用のヒントが見えてきます。

■RPA活用の無料セミナー申し込み受付中!

【参加無料】在宅医療クリニックにおけるRPA導入活用セミナー|在宅クリニックでの実例紹介編(2025/08/27)

2.自院の業務を見直してみる

RPAをうまく活用するには、「どの業務を自動化すれば効果的か」を見極めることが大切です。

まずは現場で時間がかかっている作業や、ミスが起こりやすい業務を洗い出してみましょう。

現状を見つめ直すことが、RPA導入の第一歩になります。

3.“すぐに使えるロボ”から試してみる

ゼロから作る必要はありません。医療機関向けに開発された「共通ロボ」を使えば、マニュアル通りの操作で導入できます。

例えば、訪問看護指示書の自動作成など、シンプルな業務から始めるのがおすすめです。

4.必要に応じて専門家に相談する

「自分たちだけではちょっと不安…」という場合は、医療業界に特化した導入支援会社に相談を。

現場の業務内容を理解したうえで導入をサポートしてくれるので、安心して進められます。

5.補助金の活用でコスト負担を抑える

RPAの導入には、IT導入補助金や医療施設等経営強化緊急支援事業などの補助金・助成金制度を活用できるケースがあります。

費用面の不安も、補助金を上手に使えば大きく軽減できます。

このように、ステップを踏んでいけば、ITやRPAに詳しくない方でも、十分に導入・活用が可能です。

まずは、自院の業務をよく知ることから、一歩ずつはじめてみませんか?

まとめ:RPAは「今すぐ使える」クリニックの頼もしい戦力

在宅医療の需要が高まる中、限られたリソースで質の高い医療を届け続けるためには、

「働き方の見直し」が避けて通れません。

定型業務はRPAに任せて、クリニック本来の強みである“人にしかできない医療”に集中しませんか?

■RPA活用の無料セミナー申し込み受付中!

【参加無料】在宅医療クリニックにおけるRPA導入活用セミナー|在宅クリニックでの実例紹介編(2025/08/27)